Plankerheide | Krefeld

3. Preis | Plankerheide

Krefeld

In Zusammenarbeit mit schneider + schumacher

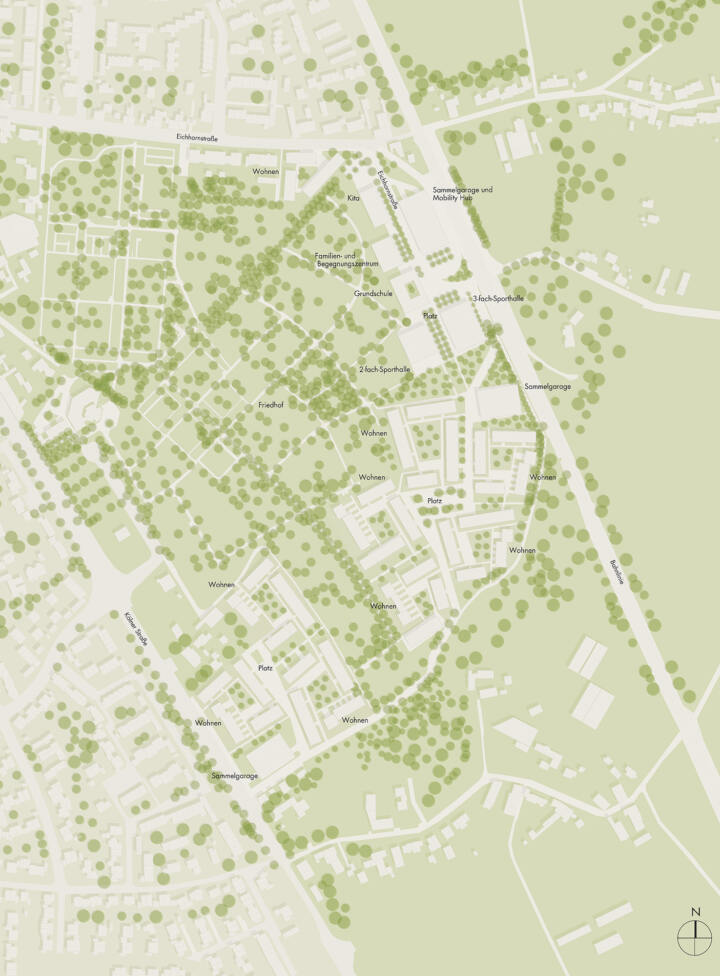

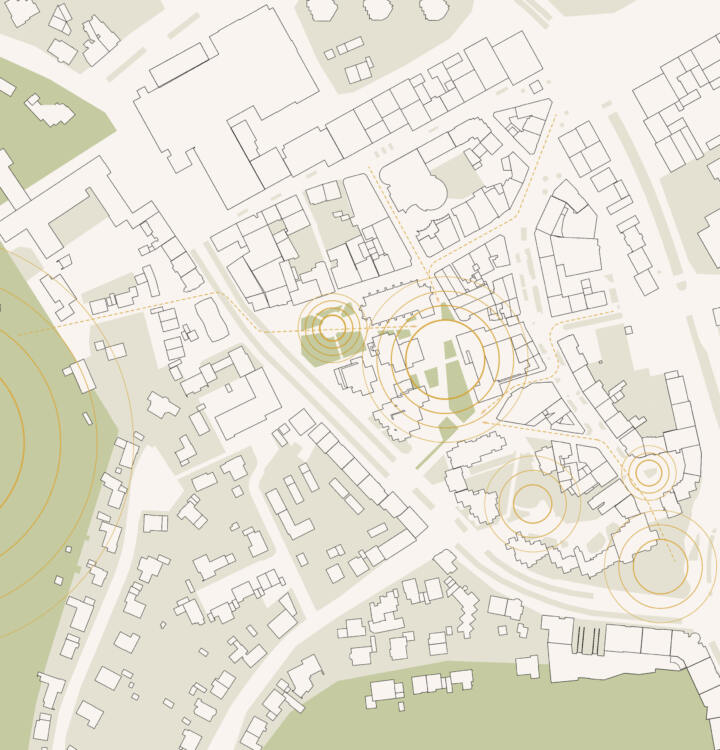

Urbane Inseln im Grünen

Städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept

Herausragende Qualität der neuen Quartiere ist die Lage zwischen dem parkartigen Friedhof und dem Naturschutzgebiet des Bruchs. Das Konzept organisiert die Quartiere als Inseln im Grünraum und schafft Verbindungen über Grünkorridore zwischen Friedhof und Feldern. Es entstehen überschaubare Siedlungszusammenhänge, die jeweils eine eigene Mitte und unterschiedliche Schwerpunkte besitzen. Diese Schwerpunkte entsprechen den funktionalen Anforderungen, die ihrerseits auf die Lage zum Fischelner Stadtkern als auch auf die verkehrliche Anbindung Bezug nehmen. So erscheint es sinnvoll, die öffentlichen Funktionen Haus der Bildung mit Grundschule, Elternzentrum und Kita, sowie die Sporthallen im Norden anzuordnen, wo die Straßenbahn und die K-Bahn eine günstige Verkehrsanbindung darstellen. Hier ist auch einem Parkhaus und einigen Halteplätzen eine zugängliche Lage gewählt, die nicht das Durchqueren der Wohnquartiere erfordert, um beispielsweise Kinder von Schule oder Kita abzuholen.

Die Fläche an der Kölner Straße ist bereits jetzt durch den südlichen Friedhofsbereich von den anderen Flächen der Entwicklung abgetrennt. Daher liegt es nahe, hier einen eigenen urbanen Dorfzusammenhang zu etablieren. Neben den Wohngebäuden mit Reihenhäusern, Doppelhäusern und Wohnungsbau befindet sich hier, wie in den anderen beiden Inseln, ein auf die Anzahl der notwendigen Stellplätze angepasstes oberirdisches Quartierparkhaus. Die mittlere Insel, die östlich an die Friedhofsfläche anschließt, weist eine ähnliche, jedoch etwas organischere Struktur auf. Auch hier befindet sich am nördlichen Eingang zum Quartier eine Quartiersgarage, an der zusätzlich zum Parken auch umgestiegen werden kann. Die Inseln selbst besitzen unterschiedlich große Blocks, die halboffen um einen Hof herum bebaut sind. Diese Struktur nimmt Bezug zu den in dem benachbarten Landschaftsraum vorhandenen Vierkanthöfe und interpretiert diese weiter. Die Bebauung der Hofzusammenhänge weist alle verschiedenen Wohnformen auf, um eine gute soziale Mischung und Interaktion zwischen den Generationen zu ermöglichen.

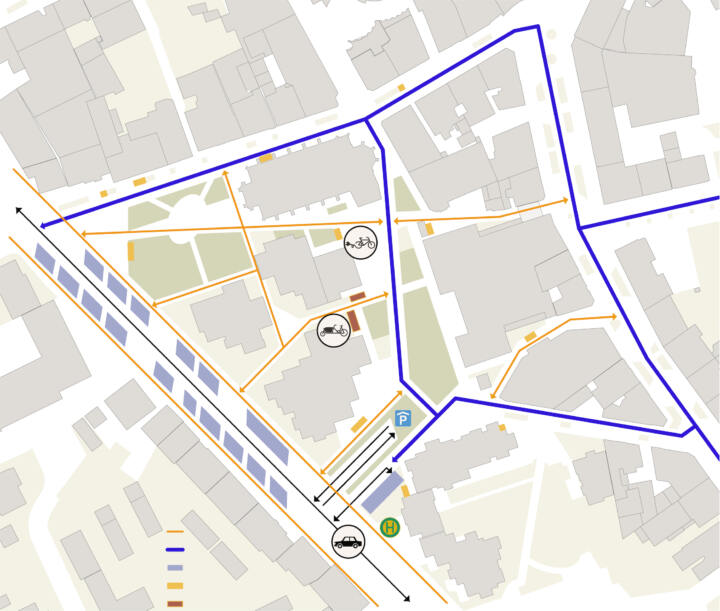

Verkehrs-/Mobilitätskonzept

Grundlage des Konzepts ist der Gedanke, ein verkehrsarmes Quartier zu schaffen, das nicht vom MIV durchquert werden soll. Die bestehende Verbindung am Rand des Gebiets zwischen Eichhornstraße und Kölner Straße soll weiterhin nur für Fahrradfahrer und Fußgänger reserviert sein. Eine neuer, großzügiger Verkehrsraum verbindet die Zentren der Inseln miteinander und ist als Shared Space konzipiert. Nur wenige private Kfz sollen dort unterwegs sein, perspektivisch soll hier das selbstfahrende Shuttle verkehren. Der von Bäumen gesäumte Straßenraum bietet allen Verkehrsteilnehmern Platz und ist durch Möblierung, Beläge und hochwertige Ausstattung ein Raum für Begegnungen der Quartiersbewohner. Die Quartiersgaragen beinhalten in den Obergeschossen die Stellplätze, im Erdgeschoss sollen zusätzliche Nutzungen wie ein Fahrradladen mit Werkstatt, Kiosk, wenn möglich ein Café und natürlich eine Fahrradgarage sowie Möglichkeiten zum Ausleihen von Fahrrädern, E-Bikes, Lastenrädern, Rollern, Bollerwagen zum Transport von Einkäufen nach Hause usw. vorhalten. Das Wegenetz für Fußgänger und Radfahrer schließt so gut wie möglich an die Wege der Umgebung und des Friedhofs an und entwickelt sie weiter in die Quartiere.

Freiraum: Gestaltungselemente

Die städtebauliche Figur gliedert den Freiraum sehr selbstverständlich in attraktive öffentliche Platz- und Spielstraßenbereich ohne verkehrliche Belastung, halböffentliche Wohnhöfe und die den Erdgeschosswohnungen zugewiesenen privaten Grünflächen. Alle Platz- und Straßenräume folgen dem Prinzip der Schwammstadt mit einem möglichst hohen Anteil an versickerungsfähigen Belägen, eingesenkten Baumbeeten zur Regenwasserretention und einem ausgewogenen Mix aus grünen und befestigten Flächen, um ein optimales Aufenthalts- und Spielangebot zu schaffen. Wo sinnvoll, wird das Regenwasser in offenen Rinnen und Gräben geführt und nach Möglichkeit noch im Gebiet versickert. Alle Fußwege im und durchs Quartier vernetzen sich auf selbstverständlicher Weise mit dem Wegenetz des Friedhofes und der sonstigen Umgebung. Die Pflanzenauswahl orientiert sich neben der obligatorischen Klimaresilienz der Großgehölze an einem blütenreichen, naturnahen Erscheinungsbild mit hoher Trockenheitsverträglichkeit, was nicht nur die Biodiversität stärkt, sondern abwechslungsreiche Blühaspekte das ganze Jahr hinweg bietet. Die Möblierung in zeitloser Gestaltung unter dem Motto Less-is-More zielt auf einen möglichst hohen Gebrauchswert für alle Altersgruppen und wird in robuster, vandalismussicherer Ausführung errichtet. Bei hinreichendem Interesse ist die Ausweisung von Flächen für Social Farming in den Blockinnenhöfen denkbar. Diese sind als Treffpunkt für die engere Nachbarschaft mit Spielmöglichkeiten für die jüngeren Kinder, kommunikativen Bank- und Tischgruppen und hinreichend Rasenflächen zum Spielen und Lagern konzipiert.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Ein nachhaltiges Quartier definiert sich vor allem durch wandelbare, flexible aber dauerhafte Strukturen der Erschließung und Bebauung. Materialien und Ausstattung sind hochwertig, dabei durchgängig als kreislaufwirtschaftsfähig geplant. Die Versiegelung ist so gering wie möglich, dies ist durch eine Reduktion der befahrbaren Flächen erreichbar. Naturnahe Gestaltung der Wiesenflächen begünstigen die Artenvielfalt und den Wasserhaushalt, auch die Fortsetzung des charakteristischen Baumbestandes vom Friedhof her in die Grünkorridore sorgt für ein angenehmes, kühles Mikroklima. Platzflächen werden sparsam befestigt, Aktionsflächen können auch mit wassergebundener Decke ausgeführt werden und sind durch typische Platzbäume (z.B. Platanen) beschattet und mit Wasserflächen bzw. Brunnen aufgewertet. Die Hofflächen sind durch die fehlende Unterbauung mit Tiefgaragen geeignete Standorte für schattenspendende Baumpflanzungen, sodass insgesamt ein durchgrüntes, baumbestandenes Quartier entsteht, das ein günstiges Klima für Mensch und Umwelt aufweist.

Beliebte Quartiere sind nachhaltige Quartiere: Anknüpfend an die großzügigen, baumbestandenen Wohngebiete des Krefelder Nordens, soll hier ein Quartier mit einer generösen, entspannten Atmosphäre entstehen, mit dem sich die Bewohner gern identifizieren und das ein modernes, lässiges und vielfältiges Dasein im Einklang mit der Umgebung ermöglicht.

Ersatzneubau Hainberg-Gymnasium | Göttingen

1. Preis | Ersatzneubau Hainberg-Gymnasium

Göttingen | In Zusammenarbeit mit Pape+Pape Architekten

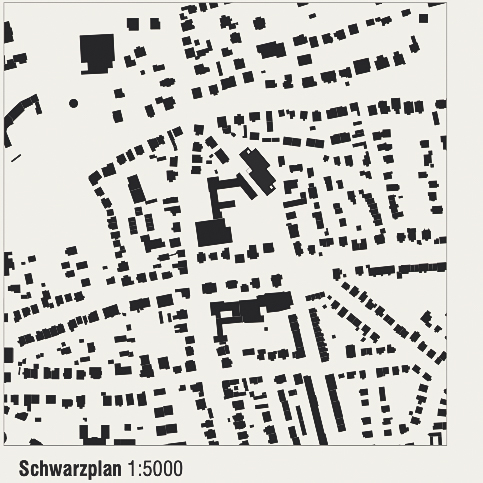

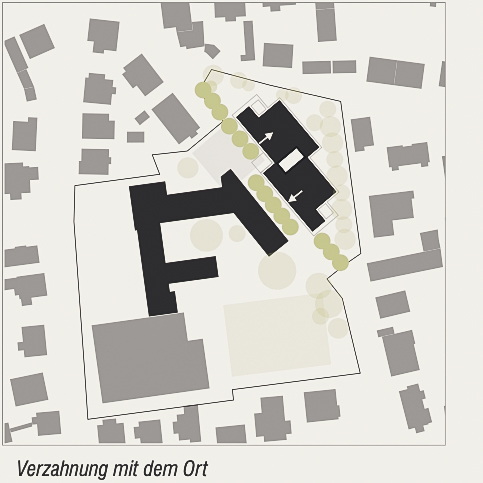

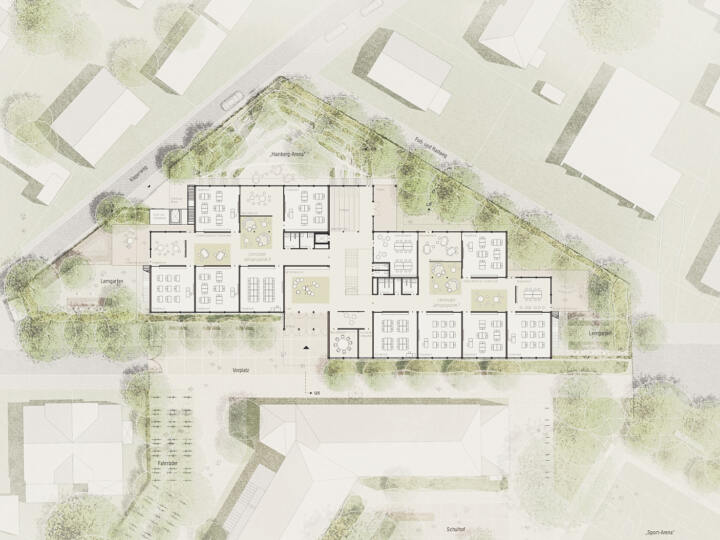

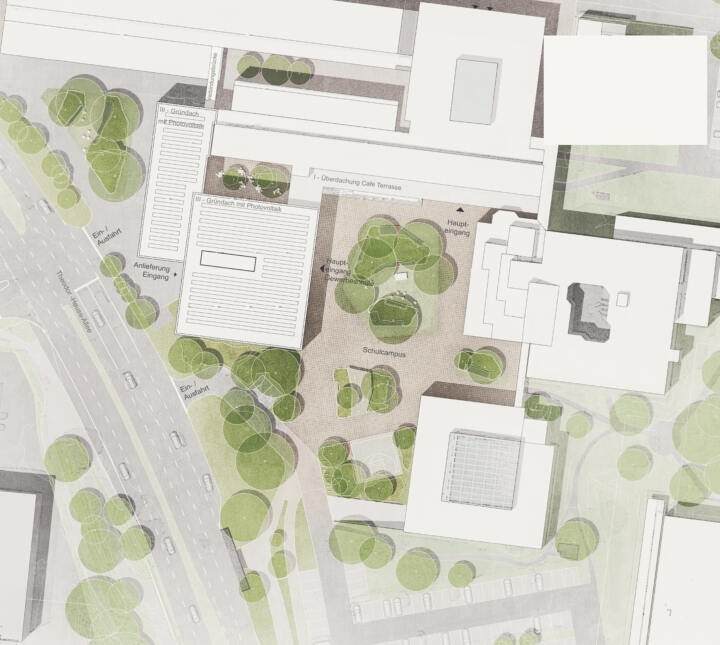

Der Ersatzneubau für das Hainberg-Gymnasium sowie der Rückbau der bestehenden Schultrakts aus den 70er Jahren eröffnen die Möglichkeit, den Schulcampus an diesem Standort zu überdenken und neu zu strukturieren. Hierbei gilt es, die Qualitäten des Schulstandortes herauszuarbeiten und wesentliche Funktionen sowohl in der funktionalen Zuordnung der Gebäude zueinander als auch die freiräumlichen Zusammenhänge im Gesamtkontext zu formulieren. Mit seiner starken Adressierung zum Friedländer Weg wird das Bestandsgebäude auch weiterhin die Hauptanlaufstelle des Hainberg-Gymnasiums bleiben.

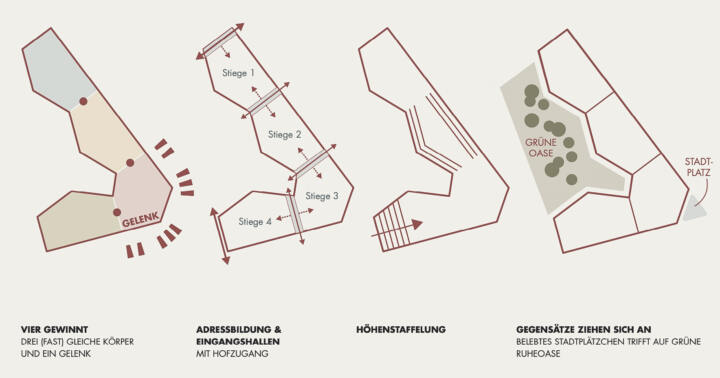

Kompakte Baufigur – kleiner Fußabdruck – Zusammenspiel mit Freiraum und Bestand

Der Neubau wird als kompakte 3-geschossige Gebäudefigur entwickelt, die sich flächensparend aus zwei gegeneinander versetzten Cluster-Bausteinen zusammensetzt. Ziel ist es, den neuen Baukörper trotz des schwierigen Grundstückszuschnitts bestmöglich in den bestehenden Kontext zu integrieren, so dass dieser sowohl in den Dialog mit den Bestandsgebäuden als auch in ein symbiotisches Zusammenspiel mit dem prägenden Baumbestand tritt. Um den für die Lernatmosphäre elementar wichtigen Bezug zum umgebenden Freiraum optimal auszunutzen, ist es erforderlich, die Grundfläche des Neubaus so gering wie möglich zu halten.

Setzung – Aufweitung, Adressierung – Zäsur als räumliche Gliederung

Der Neubaukörper wird in seiner Setzung und Modellierung so auf dem Grundstück positioniert, dass eine neue, städtebaulich ablesbare Adresse zur nordwestlichen Lohbergstraße ausgebildet wird.

Durch den Versatz entsteht ein räumlich gefasster Vorplatz, der ein einladendes Entrée für das Schulgelände an dieser Stelle ausbildet und im Zusammenspiel mit den Bestandsbaukörpern ein offenes, erlebbares Zentrum innerhalb des Schulcampus formuliert. Die selbstverständliche Herleitung des Eingangs aus dem Gebäudeversatz erzeugt eine logische und gut auffindbare Lage des Gebäudezugangs.

Äußere Erschließung

Erschlossen wird der Neubau über den zentralen Vorplatz, der sowohl die Zuwegungen über den Friedländer Weg (Haupteingang) als auch über beide Seiten der Lohbergstraße aufnimmt und in den zentralen Gebäudeeingang des Neubaus überleitet.

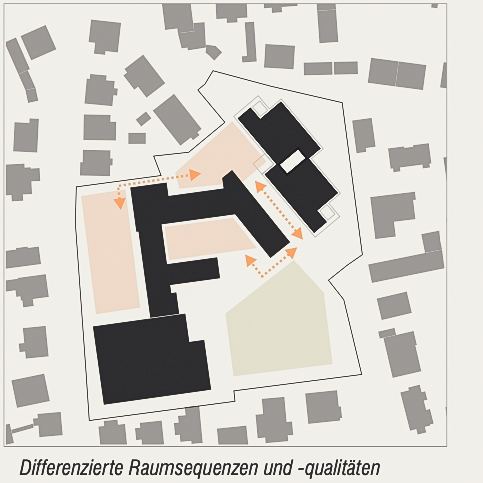

Differenzierte Raumsequenzen

Die räumlich gefasste Situation vis-à-vis der Turnhalle erzeugt eine bewusste Engstelle zwischen dem neuen Vorplatz und der räumlichen Aufweitung vor den Sportfeldern und zum inneren Schulhof. Durch die Abfolge unterschiedlich weiter und enger Raumsequenzen entstehen so spannungsvolle, differenzierte und abwechslungsreiche Erlebnis- und Aufenthaltsräume über das gesamte Campusgelände.

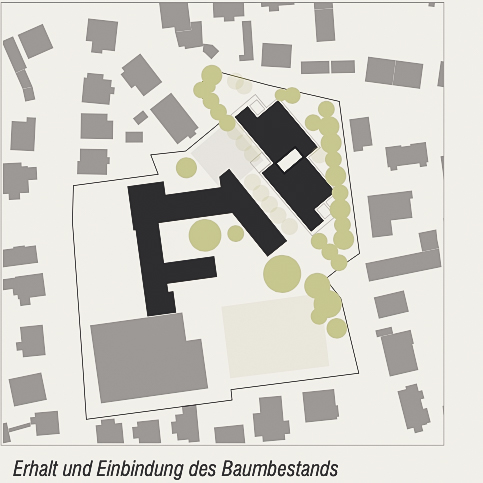

Einbindung in den Baumbestand – Zonierung des Grundstücks – Zusammenspiel Gebäude/Außenraum

Der Schulstandort zeichnet sich wesentlich durch die parkartige Einfassung mit teils bedeutendem Baumbestand aus. Durch die Positionierung des Baukörpers werden eindeutige Zugangssituationen und zonierte Außenräume geschaffen, die mit der Gebäudenutzung korrespondieren. Durch die Setzung des Baukörpers kann der wertvolle Baumbestand auf dem Baugrundstück in großen Teilen erhalten werden und prägt auch in Zukunft die charaktervolle Atmosphäre des Campus-Geländes und der Schulhöfe. In seiner Großzügigkeit, Zonierung und den unterschiedlichen Angeboten lockt der Außenraum zum Lernen, Herausgehen, bietet Bewegungs- und Freiraum, Naturerfahrung, Kühle, Lichtspiel und Schatten.

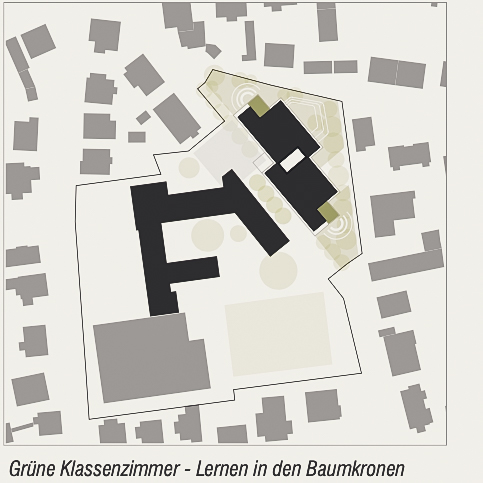

Naturerlebnis – Mehrwerträume in Grundstücksecken – Grüne Lerngärten und „Grüne Klassenzimmer“

Die in den schiefwinkligen Grundstücksecken verbleibenden „Resträume“ werden in wertvolle Lerngärten gewandelt, die im direkten Kontext mit den Lernclustern bzw. Multifunktionszonen der Jahrgangsstufen stehen und von jeder Ebene aus schnell über außenliegende Treppen erreicht werden können. Komplettiert wird das Naturerlebnis über die clusterweise an den Gebäudequerseiten angeordneten „grünen Klassenzimmer“, die sich als überdachte Terrassen in den Freiraum schieben und das Lernen in Höhe der Baumkronen ermöglichen.

Erdgeschoss – zentraler Marktplatz, Drehscheibe und Verteiler

Das großzügige Foyer bildet den zentralen Ankommens-, Begegnungs-, Lern- und Pausenort des Schulneubaus. Ein weit auskragendes Vordach leitet als Verlängerung in den Außenbereich über.

Im Inneren bindet das weiträumige Foyer an das zentrale offene Atrium mit Erschließungstreppe sowie die breite Freitreppe zur Mensa (im UG) an und lässt spannungsvolle Blickbeziehungen in alle Geschossebenen und in die angrenzenden Außenbereiche entstehen. Die Lehrkräftestation und das Beratungsbüro werden zentral (und mit Blickbezug) in die Foyerfläche eingebunden.

Untergeschoss – Mensa als zentraler Veranstaltungsort mit Freiluft-Theater

Aufgrund der beengten Grundstückssituation und dem Mehrwert der erdgeschossigen Außenraumflächen wird der Speiseraum im Untergeschoss platziert und als multifunktional nutzbarer Speise- und Veranstaltungsbereich konzipiert, der sich fließend in den Außenraum erweitern lässt. Eine breite Freitreppe aus Holz, die flexibel als Tribüne, Lern- oder Essplatz genutzt werden kann, leitet übergangslos ins Foyer sowie in die angrenzende Freifläche des Erdgeschosses über.

Der Mensa-Hof wird – analog zum Verlauf der Freitreppe – mit organisch geformten, bepflanzten Gras-Sitzstufen auf das Höhenniveau der Mensa heruntermodelliert, so dass ein theaterartig ansteigender Außenraum mit eingestreuten Sitzstufen entsteht. Hierdurch entsteht ein Ort, der sowohl als Ess-, Freizeit- und Ruhebereich als auch als Freiluft-Arena (z.B. bei Konzerten und Veranstaltungen) genutzt werden kann und einen einzigartigen Mehrwert für das Schulgelände darstellt. Zum Schutz vor Regen und Sonne kann der Hof mit einem textilen Segel überspannt werden.

Die Mensa kann (muss aber nicht) über eine eigene Anlieferung vom Kleperweg beliefert werden. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit auf die externe Anlieferung zu verzichten und über den Haupteingang anzuliefern.

Obergeschoss – attraktive Pausen- und Lernzone mit Außenraumbezug

Auch im Obergeschoss wird der zentrale Erschließungsbereich als Multifunktionsfläche mit Außenraumbezug entwickelt, die sich in Querrichtung durch das Gebäude hindurchsteckt. So lässt sich die Fläche flexibel als zusammenhängende Pausen-, Ausstellungs-, Freizeit- und Selbstlernzone mit zwei Außenterrassen nutzen. Bei Bedarf kann an den Außenseiten jeweils ein separater, über ein mobiles Trennwandsystem teilbarer Multifunktionsraum (01.04) von der Fläche abgetrennt werden.

Doppeljahrgangscluster mit Freiraumbezug

Im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss wird je ein Doppeljahrgangscluster angeordnet, das von der zentralen Erschließungszone aus zugänglich ist. Die Cluster gruppieren sich um offene, helle Selbstlernzonen, die über die offen und transparent gestalteten Gruppen- und Mehrzweckräume mit dem Freiraum verbunden sowie über Blicköffnungen in den Klassenraumwänden belichtet werden.

Grüne Klassenzimmer

Überdies erhält jedes Cluster eine eigene Terrasse zum Freiraum (Grünes Klassenzimmer mit Blick in die Baumkronen) sowie einen Zugang zum angrenzenden Lerngarten.

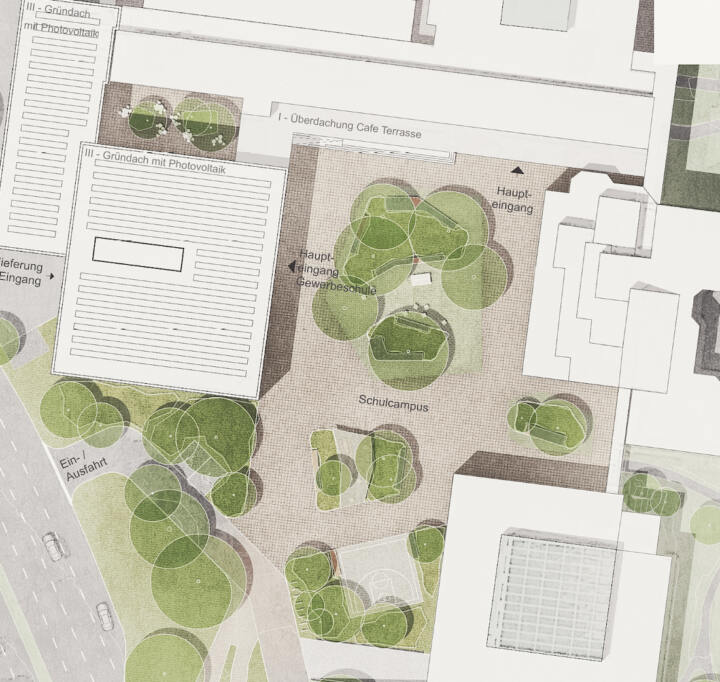

Freiraum

Durch die geschickte städtebauliche Setzung des Neubaus auf dem knapp bemessenen Grundstück entsteht ein Campus mit einer klaren Abfolge von in ihrer Zuordnung zum Lerngeschehen fein differenzierten Freiräumen. Neben den Lerngärten und Grünen Klassenzimmern im EG und im 1. OG, die direkt den Lernlandschaften des Neubaus zugeordnet sind, wird die Mensa durch einen Senkgarten mit Terrassenfläche und tribünenartig modellierten Rasenterrassen mit Bänken in den Freiraum erweitert. Die kleinen Böschungen sind mit einer robusten, insektenfreundlichen Stauden- und Gräsermischung bepflanzt, so dass ein ganzjährig blühenden Mensagartens mit hoher Aufenthaltsqualität entsteht.

Eine Sitzstufenanlage, in die auch der barrierefreie Zugang zum unteren Niveau integriert ist, gleicht die unterschiedlichen Niveaus zwischen erhaltenem großem Pausenhof und den neuen Sportangeboten aus.

Auf der durch den Abriss freiwerdenden Fläche bleibt hinreichend Platz für einen Mehrzweck-Allwetterplatz, eine Weitsprung- und Hochsprunganlage, Callisthenics-Geräte und eine Boulderwand – ein Angebot, die in Diskussion mit den Nutzern noch weiter differenziert werden wird.

Alle Dächer werden als Biodiversitätsdächer mit maximaler Retention ausgeführt. Soweit es die Bodenverhältnisse zulassen, wird das Regenwasser aus Dach- und befestigten Flächen versickert.

Mobilität

Die Mobilitätsanforderungen werden vollumfänglich auf dem Wettbewerbsgrundstück abgebildet. Darüber hinaus werden zusätzliche Angebote wie z.B. ein Bikesafe, E-Ladestationen für PKW und Fahrräder vorgeschlagen.

Nordwestbahnhof Bauplatz 9 | Wien, Österreich

3. Preis | Nordwestbahnhof Bauplatz 9

Wien, Österreich | In Zusammenarbeit mit Schneider+Schumacher

Konzept

Der Entwurf „Glück am Gleis“ für den Grünhof vereint ökologische Nachhaltigkeit mit durchdachten Gestaltungselementen, um ein zukunftsfähiges und lebenswertes Wohnumfeld zu schaffen, das Öffentlichkeit genauso wie Privatheit mit allen Abstufungen zwischen den beiden Polen garantiert und ökologische und soziale Aspekte auf ausgewogene Weise berücksichtigt.

Freiraumkonzept

Der Innenhof schirmt sich als halböffentliche, den Bewohner*innen gewidmete Fläche durch eine Strauchpflanzung von der Spielpromenade ab. Randlich von Bäumen überstellt, bietet die große Wiese Raum zum Spielen und Ausruhen. Die Spielgeräte sind als langes lineares Spielgerät zusammengefasst und auf der Westseite zur Promenade hin platziert, sodass sie möglichst wenig raumgreifend sind. Die Bereiche für die Kleinsten und die größeren Kinder sind räumlich dezent voneinander getrennt. Sie erhalten jeweils Sitzgelegenheiten – zum Teil mit Tischen – für die Eltern. Weitere Tisch-Bank-Kombinationen sind abseits der Spielskulptur platziert, um sich zurückziehen zu können.

Zusätzlich wurde als Option eine Fläche für Urban Gardening im Innenhof integriert, um interessierten Bewohner*innen die Möglichkeit zu geben, auf einer gemeinschaftlichen Parzelle, jedoch auf dem eigenen Hochbeet, Gemüse und Kräuter zu ziehen.

Die privaten Terrassenbereiche grenzen sich durch eine Pflanzfläche mit einer Mischung aus niedrigen Blühsträuchern und hohen robusten Gräsern und Stauden vom Innenhof ab, so dass die Privatsphäre jederzeit gewahrt bleibt, aber auf abweisende Hecken verzichtet werden kann. Eine Aufkantung zwischen dem halböffentlichen Hof und der Abpflanzung der privaten Terrassenflächen sorgt hier zusätzlich für eine klare Trennung der Bereiche.

Die privaten Erschließungswege sind so konzipiert, dass sie nicht nur den Zugang zu den Wohnungen gewährleisten, sondern auch als Feuerwehrzufahrt- und Aufstellfläche dienen können.

Ein zentrales Element des hochbaulichen Entwurfs ist eine großzügige Fassadenbegrünung, bei der – je nach Exposition – ein ausgewähltes Sortiment robuster Kletterpflanzen verwendet wird, das das Mikroklima verbessert und zur natürlichen Kühlung der Gebäude sowohl durch die Verschattung als auch durch die Evapotranspiration der Ranker beiträgt. Die Begrünung der Fassaden schafft zudem ein attraktives, grünes Erscheinungsbild und unterstützt die Biodiversität.

Ehem. Lichtspieltheater Gloria-Palast | Weißenfels

3. Preis | Ehem. Lichtspieltheater Gloria-Palast

Weißenfels | In Zusammenarbeit mit ATELIER 30 Architekten

Entwurfsidee, Leitgedanke

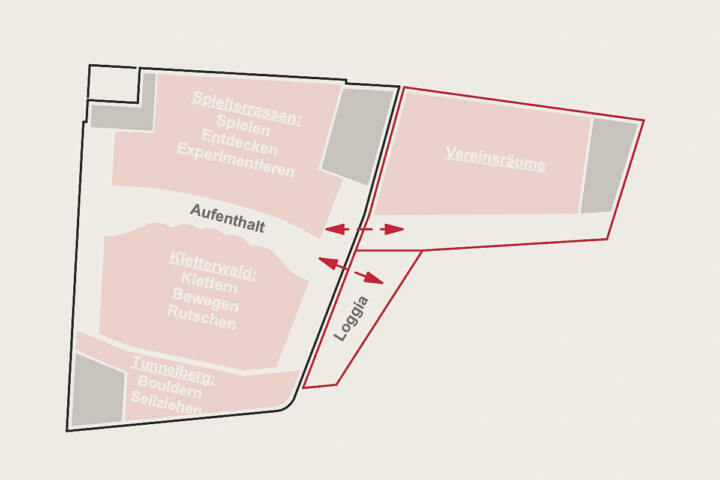

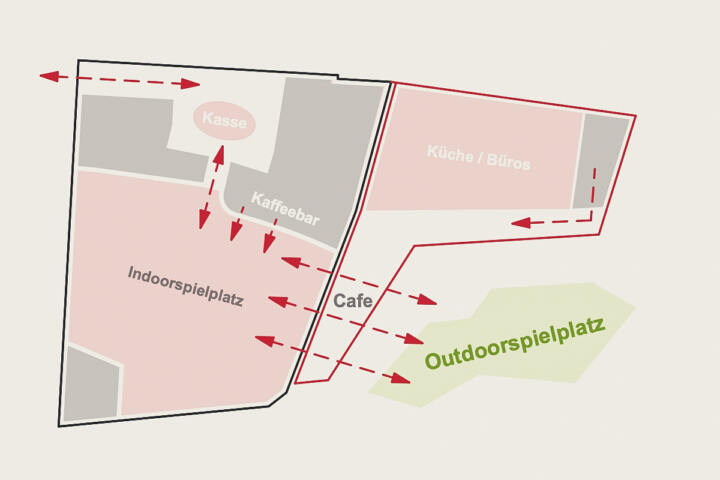

Die geplante Sanierung des Gloria-Palastes bietet die Chance, sowohl die denkmalgeschützte Bausubstanz zu erhalten und die historische Lichtspieltheater-Architektur wieder herauszuarbeiten, als auch mit der vorgesehenen Umnutzung das historische Gebäude mit einer neuen Nutzung zu bespielen, die den wirtschaftlichen und funktionalen Gebäudeunterhalt ermöglicht. Die Sanierung des Bestandsgebäudes zielt darauf ab, die vorhandene Bausubstanz frei zu legen und zu sanieren. Gestaltabsicht ist es dabei, die Struktur und die Oberflächen möglichst nah am Vorbild der Lichtspieltheater-Architektur von 1928 mit Bezug auf Farben und Materialien wieder zu zeigen. Die für die vorgesehene Nutzung als Spielplatz erforderlichen Einbauten und Spielgeräte sollen als Möbel und Spielskulpturen in das sanierte Gebäude eingestellt werden, so dass eine abwechslungsreiche und attraktive Spiellandschaft mit flankierender Gastronomie entsteht. Spielerisch werden alle Gebäudebereiche einbezogen. Dabei reicht das Spektrum von Klettern, Rutschen über kreatives Spielen bis hin zu Experimentieren und einer Gaming Area. Das ehemalige Verwaltungsgebäude wird durch einen Neubau ersetzt, in welchem die erforderlichen Zusatzfunktionen platziert werden. Mit der direkten Anbindung an das Bestandsgebäude entwickelt sich so ein Standort mit vielen Möglichkeiten, zugleich stellt der Neubau die Verbindung zum Spielareal im Freien dar.

Freianlagen / Outdoor-Spielkonzept

In den Freianlagen wird das Konzept der unterschiedlichen Erlebnisebenen wieder aufgegriffen. So gliedert sich der Freiraum in zwei klar definierte Zonen mit unterschiedlichen Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Im Süden, in Abgrenzung zum Bahndamm, entsteht ein grüner Gehölzsaum, ein Erlebnisdschungel, aus Stauden und Heckenpflanzungen, der die Topografie des Geländes aufnimmt und von Süden nach Norden leicht abschüssig verläuft. Eine klare Kante definiert den verbleibenden Höhensprung von ca. 1 Meter und den Übergang zur angrenzenden Erlebnisebene, die sich auf Gebäude-Niveau befindet. Hier entstehen ein Außengastronomiebereich, sowie drei Spiel Bubbles, die durch ihre einheitliche Kreisform klar abzulesen sind und eine intime Spielatmosphäre bieten. Angebote zum Klettern, bouldern und Trampolin springen finden hier Platz und ergänzen die informellen Aneignungs- und Spielmöglichkeiten des Erlebnisdschungels um weitere Generationsübergreifende Angebote.

Ein skulpturales Klettergerüst akzentuiert die zentrale Spiel Bubble in der Mitte des Freiraums. Als verbindendes Element zwischen Außengastronomie Bereich, angrenzend an das Gebäude, und Spielbereich übernimmt es zudem eine leitende Funktion für die Besuchenden. Ein Aussichtsturm auf der Grenze zwischen der oberen und der unteren Erlebnisebene greift das für das Lichtspielhaus besondere Thema der Treppe und des Oben und Unten erneut auf. Spannende Ausblicke auf die Bahn und die Saale werden hier gewährt und eine visuelle Verbindung der unterschiedlichen Erlebnisebenen geschaffen. Sitzstufen und Sitzelemente bieten die Möglichkeit zum Aufenthalt, Baumneupflanzungen sorgen für Schatten und eine räumliche Gliederung des Außenbereichs. Eine gepflasterte Wegedecke wird im Bereich der Außengastronomie und im Bereich der nord-östlichen Zuwegung der hohen Frequentierung des Ortes gerecht. EPDM als Fallschutzbelag markiert die Spiel Bubbles. Die Farbigkeit der befestigten Beläge unterstützt die besondere Wirkung der grünen Fassade des Lichtspielhauses. Der hohe Anteil der ansonsten unbefestigten Flächen sorgt für ein angenehmes Mikroklima und entspricht den aktuellen Anforderungen an einen nachhaltigen und klimagerechten Freiraum.

Transformation Helmstedter Revier | Helmstedt

Anerkennung | Transformation Helmstedter Revier

Helmstedt

In Zusammenarbeit mit WELP von KLITZING

ZWISCHEN ELM UND LAPPWALD – DER TAGEBAU DER ZUKUNFT

BEWUNDERN – BEWAHREN – BEARBEITEN- BEWANDERN

Wunderbare Landschaften und mystische Orte

Mystische Orte, archaische Strukturen und eine überwältigende Natur prägen das Helmstedter Revier. Die besondere Chance des Areals liegt aber darin, nicht das vorgefundene wieder herzustellen, sondern das vorhandene als Zeitdokument zu akzeptieren und dessen einzigartige Qualität zu nutzen. Der Ort erzählt seine eigene Geschichte. Natürliche, prozesshafte Abläufe und Veränderungen der Landschaft werden in das Konzept integriert.

Durch gezielte Eingriffe werden unterschiedliche Orte mit ihren individuellen Charakteren herausgearbeitet und erlebbar gemacht. Urwüchsige Bereiche werden verstärkt und weiterentwickelt. Entsprechend dem behutsamen Entwurfsansatz werden die Tagebauseen ausschließlich durch Grund- und Niederschlagswasser gefüllt. Der sehr langsame Prozess ist Ausdruck und Qualität dieses Vorgehens.

Der Rahmen

Die Grenze des Reviers wird durch Windräder, Alleen, Promenaden und Waldränder sichtbar und erlebbar gemacht. So wird die Dimension des Ortes erfahrbar und seine Geschichte bewahrt. Wie bei dem Rahmen eines Bildes wird der Inhalt zu etwas Besonderem, etwas Kostbarem.

Die Landstraßen 244 und 245a werden zur Ringstraße . Zwischen den verlassenen Landschaften des Tagebaus und der Ringstraße werden artenreiche Waldränder entwickelt.

Die Kombination aus an der Rahmung stehenden Windrädern und farblich deutlich markierten Radwege auf der Ringstraße, hebt die Umfassung als artifizielles Element hervor.

Wege und Pfade

Ein feingliedriges Netz aus Pfaden und Wegen durchzieht das gesamte Gebiet. Rundwege fassen einzelne Teilflächen und rahmen sie ein. Fahrrad- und Fußwege umrunden die zwei großen Abbaugebiete, während Stege empfindliche oder gefährliche Bereiche erschließen.

Die Natur erobert das Revier zurück – ein dynamischer Prozess, der durch die Beschaffenheit des Substrats und die jeweiligen Standortbedingungen gesteuert wird. Auf kargen, nährstoffarmen Böden setzen sich zunächst Pionierpflanzen wie Moose, Flechten und Birken durch, während in feuchteren Bereichen Weiden und Erlen gedeihen. Sonnige Hanglagen begünstigen die Entstehung von Trockenrasen mit seltenen Kräutern und Gräsern, während in geschützten Mulden artenreiche Feuchtgebiete entstehen. Durch die natürlichen Sukzessionsprozesse bildet sich eine mosaikartige Landschaft aus unterschiedlichsten Vegetationszonen, die Lebensräume für eine Vielzahl von Tierarten schaffen und das Revier zu einem einzigartigen Naturraum formen.

Kernstadt | Borgentreich

3. Preis | Kernstadt

Borgentreich

Ein neues Zentrum für die Orgelstadt

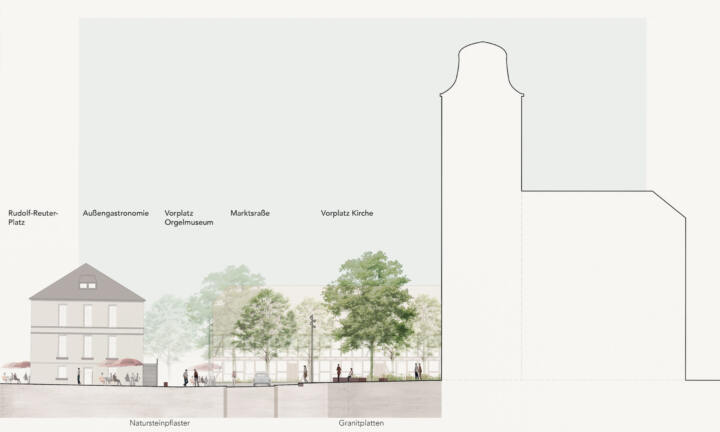

Das Gestaltungskonzept für den innerstädtischen Bereich der Orgelstadt Borgentreich sieht eine Aufwertung des historisch bedeutenden Ensembles aus Kirche, Orgelmuseum und der umliegenden Fachwerkhäuser vor. Durch einen starken, grünen Rahmen wird ein mittig gelegener Platz gebildet, an dem sich die Kirche und das Orgelmuseum befinden und so eine neue Mitte schaffen, die dem Ort angemessen ist. Dieser Platz bietet Raum für generationsübergreifende Aufenthalte, Feste, Märkte und Treffen vor der Kirche. Durch angemessene Verschattungs-, Verdunstungsflächen und die Verwendung von hellen Materialien entsteht hier ein klimaangepasster Stadtraum.

Im Bestand befinden sich das Orgelmuseum und die Kirche ohne Bezug zueinander auf unterschiedlichen Seiten der Straße. Auch um die Gebäude herum fehlen die Raumkanten, die einen gemeinsamen Platz fassen würden. Durch die Schaffung eines grünen Rahmens, werden die benötigten Begrenzungen geschaffen. Der intensive grüne Rahmen bildet zu dem einen zukunftsfähigen Grünraum innerhalb der Stadt. Um die sommerliche Erwärmung der Freiflächen zu mindern, werden zusätzliche Bäume gepflanzt, die Schatten spenden und die Feuchtigkeit binden. Die bestehenden Rasenflächen rund um die Kirche werden zum Kirchgarten mit Staudenflächen und Sträuchern gewandelt. So kann wesentlich mehr Regenwasser versickern und verdunsten. Bei der Pflanzenauswahl wird eine Artenvielfalt berücksichtigt, so dass über das ganze Jahr hinweg immer Pflanzen blühen und so Nahrung für Insekten liefern. Gleichzeit sind die Pflanzen robust gegen längere Trockenperioden in den Sommermonaten. Der vorhandene Baumbestand wird in die neue Struktur integriert. Einzelne Bänke laden entlang der Kirche zum Verweilen im neuen Kirchgarten ein.

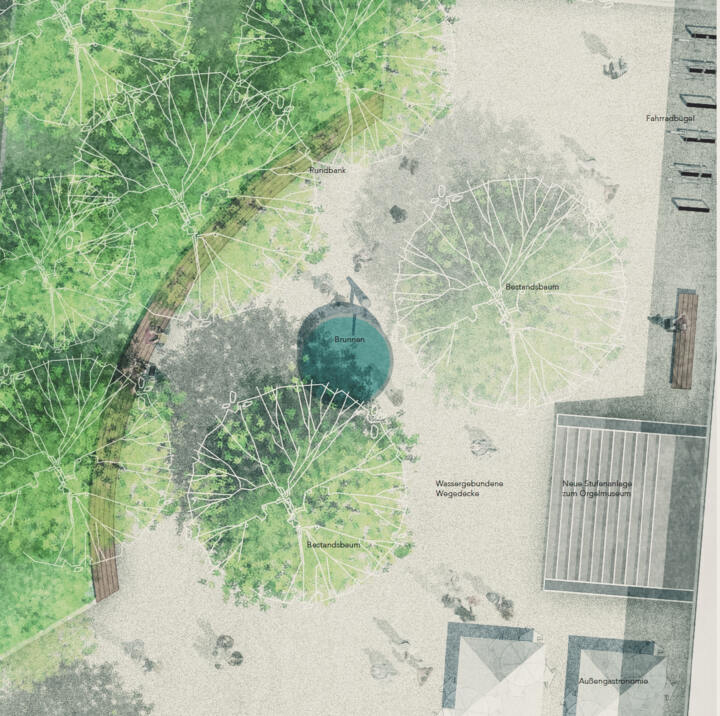

Der innerhalb des üppigen, grünen Rahmens entstehende offene und freie Platz bildet das neue ‚Herz‘ der Innenstadt von Borgentreich. Die Platzfigur gliedert sich dabei in drei Bereiche – ein Kirchvorplatz, ein kleiner zentraler Stadtplatz, der sich bis vor das Orgelmuseum zieht und ein weiterer, etwas zurückgezogener Platz hinter dem Museum.

Der direkte Eingangsbereich der Kirche bekommt einen Teppich aus großformatigen, gebrauchten Natursteinplatten.Hier kann bei Hochzeiten Spalier gestanden und sich nach den Gottesdiensten unterhalten werden. Die südlich verlaufende Bestandsmauer geht am Ende des Teppichs in zwei Stufen über, die zum Straßenraum hinunterführen. Damit wird der Kirchvorplatz zusätzlich gefasst und akzentuiert. Durch die natürliche Topografie auf dem Platz kann die Kirche ohne bauliche Einrichtungen über den Platz barrierefrei erschlossen werden.

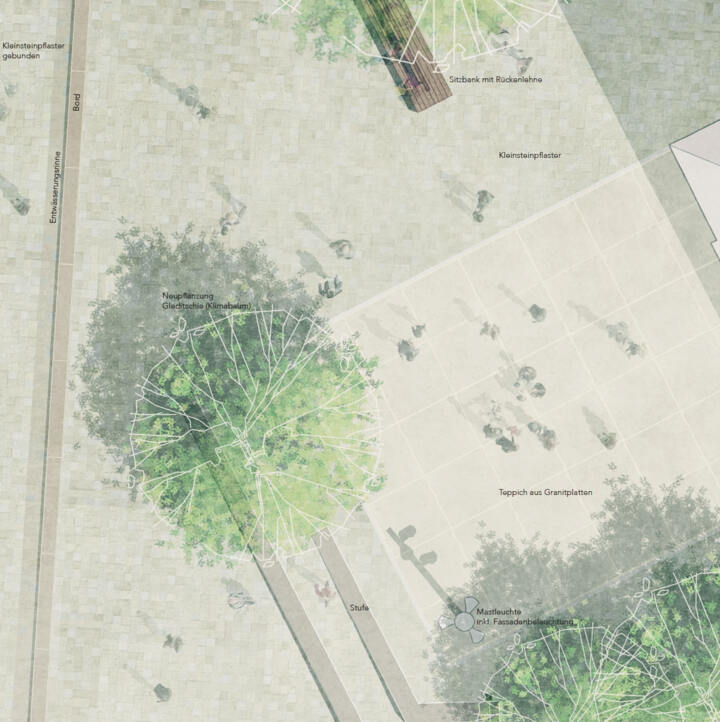

Der neue Kleinsteinpflasterbelag aus Naturstein verbindet die Platzbereiche über die Straße hinweg und zieht diese zu einer Einheit zusammen. Der motorisierte Verkehr wird über den Platz geführt und durch den optischen und taktilen Wechsel durch das Material für die Platznutzung sensibilisiert. Durch die leichte Reduzierung der Fahrbahnbreite, zugunsten des Freiraums, entsteht ein großer, angemessener Bereich vor dem Orgelmuseum. Der Raum kann für Aufenthalt und Gastronomie genutzt werden.

Rund um den mittig auf dem Platz stehenden Bestandsbaum werden große Bänke, teilweise mit Rückenlehnen aufgestellt, die einen großzügigen Aufenthaltsbereich bilden. Der Baum wird mit einer offenen Baumscheibe, in die befestigte Platzfläche integriert. Um das zentrale Element herum entsteht ein Raum für Märkte und Feste, die den innerstädtischen Platz beleben. Die Möblierung des Platzes wird dezent und dem Ort angemessen vorgenommen. Die Materialien der Möbel bestehen aus zertifiziertem Holz und regional produzierten Materialien, um lange Lieferwege zu vermeiden.

Seitlich am Orgelmuseum vorbei gelangt man zum dritten Bereich. Der grüne Rahmen fasst auch diesen Bereich durch einen üppigen grünen Rücken. Der Platz erhält eine wassergebundene Wegedecke mit hellem Abstreu und setzt sich damit gestalterisch vom zentralen Stadtplatz ab und bekommt seine eigene Identität. Die Bestandsbäume werden auch hier in die neue Platzfläche integriert, um direkt große Kronen mit einem entsprechenden Schattenwurf zu haben. Ein Brunnen belebt den kleinen Platz und sorgt für eine angenehme Geräuschkulisse. Die Gastronomie verteilt sich um drei Seiten des Orgelmuseums und belebt so die angrenzenden Freiräume.

Der Straßenraum wird massiv durch neue Baumpflanzungen aufgewertet. Sowohl in der Bogenstraße, als auch in der Marktstraße wird das bestehende Motiv der Baumreihe durch Neupflanzungen ergänzt und geschlossen. Der Straßenraum erhält so eine wichtige, grüne Atmosphäre. Neu gepflanzt werden Klimabäume, die für die neuen Herausforderungen im Stadtklima geeignet sind. Alle neuen Baumpflanzungen erhalten eine Baumrigole, in der das anfallende Regenwasser der Gehwege und der Straße gesammelt und versickert wird. Gleichzeitig steht dem Baum bei längerer Trockenheit zusätzliches Wasser zur Verfügung. Die bestehenden Baumpflanzungen erhalten eine offene, begrünte Baumscheibe.

Der Straßenquerschnitt wird etwas reduziert, um mehr Raum für die Randbereiche zu schaffen. Die benötigte Breite für sich begegnende Busse bleibt erhalten. So kann mehr Platz für Fußgänger und den ruhenden Verkehr gewonnen werden und die Bäume bekommen ausreichend Raum für ihre Entwicklung. Durch die neuen Bäume wird sich das Stadtklima spürbar verbessern, da der Schattenwurf die Erwärmung der Pflasterflächen reduziert und anfallendes Wasser in den Grünflächen gehalten wird und dort versickern und verdunsten kann. Die Marktstraße wird durch ein niedriges Bord und eine offene Entwässerungsmulde markiert.

Die Bogenstraße bekommt durch die Umgestaltung einen offenen, grünen Charakter. Das anfallende Regenwasser läuft hier in die begrünten Baumscheiben der einreihigen Baumpflanzung und kann dort versickern und verdunsten. Die Fahrbahn selbst wird hier nur dezent durch Markierungsnägel definiert. Der Belag zieht sich über den gesamten Freiraum hinweg und schafft einen großzügigen Straßenraum, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen berechtigt werden. Stellplätze für Fahrräder und PKW entstehen zwischen den Baumpflanzungen. Zusätzliche Aufenthaltselemente laden zum Verweilen ein und beleben den Straßenraum.

Die Beleuchtung unterstützt das Entwurfskonzept mit unterschiedlichen Intensitäten. Die Straßenbeleuchtung wird wie im Bestand weitergeführt. Der neue zentrale Stadtplatz zwischen Kirche und Museum erhält zudem eine Sonderbeleuchtung, die den neuen Platz auch in den Dämmerungs- und Abendstunden zu einer Einheit macht. Kirchgarten und Rudolf-Reuter-Platz werden etwas dezenter, mit Pollerleuchten ausgestattet.

Entwurfskonzept, Proportionen und Ausstattung sollen den Charakter des Kleinstadtplatzes unterstreichen. Robust, grün und multifunktional steht er den Bewohner:innen zukünftig als neue Mitte zur Verfügung.

Auf dem Weg zum See | Inden-Schophoven

3. Preis | Auf dem Weg zum See

Inden-Schophoven

Inden Schophovens neue grüne Mitte.

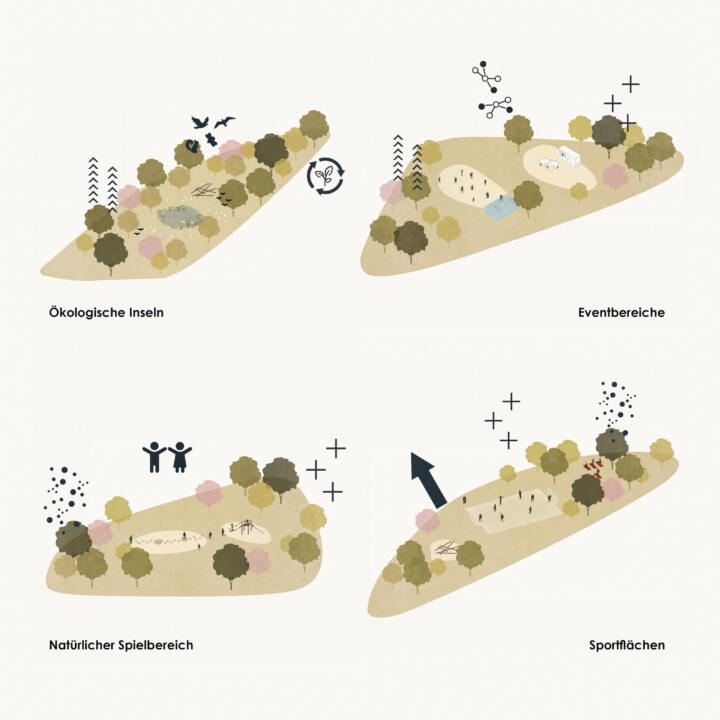

Freiraumkonzept ❘ Das gesamte Umland wird in den kommenden Jahren einen großen Wandel durchlaufen. Ein raumumgreifendes Industriegebiet, das unzugänglich ist, wird zu einem weitläufigen Naherholungsgebiet mit See, das der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. So wird auch Inden Schophoven einen starken Wandel durchlaufen. Dieser Wandel bietet eine große Chance für zukunftsfähige Entwicklungen, da an die Region nicht nur durch den Nutzungswandel große Anforderungen gestellt werden, sondern auch durch das sich ändernde Klima. Der Entwurf geht auf diese beiden wesentlichen Faktoren ein. Der zukünftige Park wird sich in das touristische Konzept der Region einbinden und gleichzeitig einen zukunftsfähigen Naherholungsraum mit Blaugrüner Infrastruktur bieten, während eine Sichtachse vom Gut Müllenark bis zum See gebildet wird. Als Ergänzung zur Gestaltung des Parks, wird auch das Gut Müllenark in die Gestaltung miteinbezogen. Hier wird in Zukunft auf den Tourismus eingegangen und ein begrünter Innenhof mit gemütlichen Sitzgelegenheiten für Gastronomie und Hotelbetrieb entstehen.

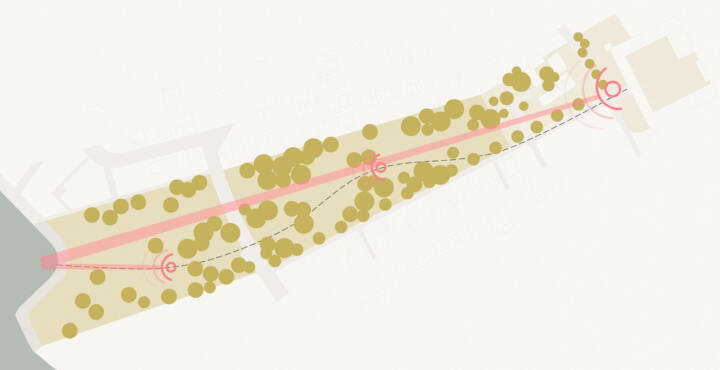

Blaugrünes Band ❘ Der Park erstreckt sich vom Gut Müllenark bis zur künftigen Seekante. Dabei verbindet ein geschwungener Weg diese beiden Orte wie selbstverständlich miteinander. Begleitet wird der Weg von einer ebenfalls geschwungenen Retentionsmulde, die sich im Verlauf bis zum See teilt und damit eine Insel ausbildet. Das Konzept sieht vor, dass nicht nur das auf dem Parkgelände anfallendes Regenwasser hier gesammelt wird, versickert und verdunstet, sondern auch das Regenwasser der umliegenden öffentlichen Bereiche in den Park und in die Retentionsmulde geleitet wird. So entsteht hier nach starken Regenereignissen ein Wasserlauf bis in den See. Bei normalen Regenfällen bilden sich einzelne Pfützen innerhalb der Mulde. So entsteht hier ein stetiger Wechsel von einer wasserführenden Mulde und einer trockenen bespielbaren Mulde. Eine Auswahl an resilienten Pflanzen stellt genau diese Anforderungen in den Vordergrund. Neben der zentralen Mulde, werden auch Bereiche auf den restlichen Flächen etwas vertieft, so dass auch diese Bereiche bei Starkregen als Rückhalteflächen zur Verfügung stehen.

Modellierung ❘ Der gesamte Parkbereich wird den Anforderungen und Nutzungen entsprechend modelliert. Ziel ist es dabei, dass das gesamte Material vor Ort bleibt. Das Aushubmaterial aus der Mulde wird genutzt, um kleine Hügel zu formen, die für Spiel und Aufenthalt genutzt oder bepflanzt werden. Die neue Insel wird ebenfalls mit dem Material überhöht und geformt. Intensive Begrünung mit Nist- und Nährgehölzen und Insektenhotels bieten hier einen Rückzugsort für Tiere.

Ressourcen und Bepflanzung ❘ Bei der Auswahl der Materialien steht der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen im Vordergrund. Es wird hoher Wert auf kurze Lieferwege, Verwendung von lokalen Materialien und CO2-neutralen Produktionen gelegt. Der Umfang an befestigten Flächen wird bewusst klein gehalten. Lediglich der geschwungene Parkweg und die Zuwegungen werden aus einer Wassergebundenen Wegedecke hergestellt, deren Abstreu aus regionalen Mischungen erfolgt. Der Bereich am See wird entsprechend der Gesamtplanung zur Seepromenade befestigt. Die vorgelagerten Stufen bestehen aus Betonfertigelementen. Und bieten einen attraktiven Aufenthalt direkt am Wasser. Möbel und Spielgeräte im Park sind aus zertifiziertem, langlebigem Holz. Die Bepflanzung des Parks wird bewusst abwechslungsreich gestaltet. Intensiv begrünte Bereiche wechseln sich mit offenen Rasen- und Wiesenflächen ab. Zu den Rändern hin werden die Bereiche intensiver begrünt. Nicht nur die unterschiedlichen Bäume stehen enger, auch werden sie mit Sträuchern unterpflanzt. Diese sind Nährgehölze und bieten so Lebensräume für Tiere. Bei der Auswahl der Pflanzen wird auf Artenvielfalt und Zukunftsfähigkeit geachtet, um die Biodiversität im Park zu steigern.

Promenade und Übergang zum See ❘ Das Planareal 2, dass sich zwischen der Schlichstraße und dem künftigen See befindet, wird in mehreren Schritten entwickelt. Der vorhandene, komplett begrünte Schutzwall wird in den kommenden Jahren erhalten. Lediglich ein einfaches Wegenetz wird das Gebiet erlebbar machen. Der vom Gut Müllenark kommende, geschwungene Parkweg wird als kleiner Weg über den Wall weitergeführt und endet in einer Aussichtsplattform, von der aus die Entwicklung vom Tagebau bis zum See verfolgt werden kann. Aufgestellte Schautafel machen hier auf die Verwandlung aufmerksam. Auf dem Schutzwall selbst einstehen zwei temporäre Plätze, die zum Verweilen unter den Bäumen einladen. Um bereits die Verbindung zum entstehenden Park zu zeigen, ziehen sich die Mulden unter der Straße hindurch, bis an den Wall heran. Das anfallende Regenwasser kann somit direkt gesammelt werden. Um die beiden Plangebiete später zu einem gesamten Park zusammen zu führen und um sowohl eine Blickachse als auch eine wasserbauliche Verbindung vom Gut Müllenark zum See zu schaffen, wird der bestehende Schutzwall abgetragen.

Schlichstraße ❘ Um das sichere Queren der Schlichstraße zu gewährleisten wird ein Zebrastreifen ausgebildet, welcher es den Parkbesuchern ermöglicht, sicher die Straße zu Überqueren und so bequem von einem in den anderen Parkbereichen zu wechseln.

Beleuchtungskonzept ❘ Die entstehende Beleuchtung soll die nächtliche Atmosphäre gestalten und die Sicherheit der Besucher gewährleisten. Dunkle Ecken und potenzielle Gefahrenstellen werden ausgeleuchtet. Dies fördert die Nutzung des Parks auch während der Abendstunden und schafft ein Gefühl der Geborgenheit. Um Vandalismus vorzubeugen, werden ausreichend hohe Mastleuchten in regelmäßigen Abständen vorgesehen. Hierzu werden energiesparende LED-Leuchten verwendet, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch die Betriebskosten reduzieren. Die Beleuchtung im Park wird zudem die Umgebung respektieren und die Tierwelt nicht stören.

Werkstätten Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | Tuttlingen

Anerkennung | Werkstätten Ferdinand-von-Steinbeis-Schule

Tuttlingen

In Zusammenarbeit mit Atelier 30, Kassel

Der Freiraum des neuen Werkstättengebäudes der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule schafft einen lebendigen, grünen Schulcampus, der Begegnungszone mit Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten, Bewegungsbereiche und Erschließungen miteinander verbindet. Die mittigen Grünflächen schaffen in sich geschlossene Bereiche, in denen sich ein aktiver Bereich mit Tischtennisplatten und vielen Sitzmöglichkeiten befindet, ein ruhiger Bereich mit einem großen Arbeitstisch unter einer Pergola und einem kommunikativen Aufenthaltsbereich. Gleichzeitig lockern die Grünflächen die steinerne Pausenhoffläche auf und verbessern das Mikroklima.

Das Freiraumkonzept unterstützt ein pädagogisches Umfeld, das auf gemeinsames Lernen, Bewegung und Kommunikation ausgelegt ist. Die vielseitigen Flächen und Sitzmöglichkeiten fördern Aktivitäten im Freien, regen zu Bewegung an und bieten Raum für gemeinschaftliches Lernen und Erholen in den Pausen.

Das Konzept berücksichtigt zudem verschiedene Nutzerbedürfnisse und integriert barrierefreie Zugänge und Behindertenparkplätze nahtlos in die Gestaltung. Ergänzend bietet der Innenhof eine Spielzone mit einer Basketballfläche, die den Schüler*innen während der Pausen als aktiver Freizeitbereich dient.

Große, resiliente Klimabäume und eine bepflanzte Pergola schaffen Schattenbereiche, in denen die sommerliche Erwärmung der Flächen reduziert wird. Die Grünflächen werden so angelegt, dass sie kleine Mulden bilden, in denen sich das Regenwasser sammeln, verdunsten und versickern kann. Widerstandsfähige Pflanzen, die sowohl lange Trockenzeiten, als auch Starkregen Ereignissen standhalten, tragen zu einem zukunftsweisenden, modernen Gestaltungsbild des Schulcampus bei.

Um die befestige Fläche möglichst gering zu halten, werden die Flächen des ruhenden Verkehrs mit Rasenfugenpflaster befestigt, um auch hier Regenwasser vor Ort versickern zu können.

Marktplatz | Herten

Anerkennung | Marktplatz

Herten

In Zusammenarbeit mit LK Argus GmbH, Kassel

Konzept

Der neue Hertener Markplatz wird durch großzügige Grünfläche, die den bisher steinernen Parkplatz maximal begrünen sollen, in Szene gesetzt. Die angrenzenden städtischen Park- und Grünflächen aufgreift und weiter in die Innenstadt holt. Mittels langgestreckter Bankelemente wird ein erhöhter Substrataufbau und damit eine Begrünung durch Bäume auf der Tiefgarage ermöglicht. Der Raum bleibt trotz neuer Gliederung überschaubar und lädt zum Stöbern und Verweilen einlädt. Trotz dieser intensiven Begrünung bleibt ausreichend offener Raum für die etablierten Wochenmärkte und weitere Veranstaltungen.

Die Antoniusstraße wird vom Verkehr weitestgehend befreit und erweitert die bestehende Fußgängerzone. Eine Nutzung des Straßenraus durch Cafés, Restaurants und andere Gewerbe wird so ermöglicht. Eine schattenspendende Baumreihe, zahlreiche Sitzmöglichkeiten sowie Fahrradständer schaffen hier eine attraktive Erweiterung der Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität.

Mobilität

Die zukünftige Gestaltung des Hertener Marktplatzes wurde vor dem Hintergrund des Klimawandels, dem sich wandelnden Verständnis von Mobilität und der zahlreichen Nutzeransprüche an den öffentlichen Raum entwickelt. So zeichnet sich das Konzept durch einen hohen Anspruch an die Aufenthaltsqualität und eine Verlagerung des ruhenden Verkehrs auf direkt angrenzende Bereiche aus.

So soll der MIV innerhalb des Gebietes auf ein minimales Maß reduziert werden, um ein großzügiges Freiraum-Angebot zu schaffen, dass viel Platz für den Markt, für aktive Nutzungen und ungestörte Aufenthaltsmöglichkeiten bietet. Folglich sollen der Platz und die angrenzenden Straßen als Fußgängerzone ausgewiesen werden, die lediglich zeitlich begrenzt durch den Liefer- und Marktverkehr mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden können. Abweichend von der Bekanntmachung werden innerhalb des Gebietes lediglich sieben Parkplätze im südlichen Bereich eingerichtet, da sich die formulierten Anforderungen an die konfliktfreie Verkehrsorganisation, an die Gestaltung, Begrünung und Aufenthaltsqualität des zukünftigen Marktplatzes nicht mit der Nutzung als Parkplatz vereinbaren lassen und den notwendigen Umbau bzw. dessen Zielsetzungen konterkarieren. Des Weiteren befinden sich in direkter Umgebung mit den Parkplätzen an der Kurt-Schumacher-Straße, mit der dann sanierten Tiefgarage unter dem Markplatz und dem zukünftig aufgestockten Parkplatz Vitusstraße ein ausreichendes Parkplatzangebot in direkter, fußläufiger Entfernung. Diese fußläufigen Verbindungen werden durch ihre gesteigerte Attraktivität qualitativ an die Innenstadt angebunden. Zukünftig sollte es durch ein Parkraummanagement gelingen, den ruhenden Verkehr stärker zu verlagern und z. B. Dauerparker in der Tiefgarage unterzubringen. Durch die Schaffung von Radabstellanlagen an den einzelnen Einzelhandelsstandorten und einer zentralen Anlage mit Witterungsschutz, Ladeinfrastruktur für Pedelecs und Aufstellflächen für Sonderfahrräder wird die Erreichbarkeit des Marktplatzes für weitere Verkehrsarten verbessert und eine aktive Mobilität gefördert. Außerdem wird die fußläufige Anbindung der Bushaltestelle „Kurt-Schumacher-Straße“ aufgewertet.

Der taktile Leitstreifen im Bestand wird ebenso erweitert und ermöglicht eine barrierefreie Erschließung des Markplatzes, der Antoniusstraße und der angrenzenden Gassen.

Grün- und Freiflächen

Der Marktplatz ist nahezu komplett durch die bestehende Tiefgarage unterbaut. Alle Platz- und Straßenräume folgen, trotz dieser baulichen Gegebenheiten und den damit verbundenen eingeschränkten Möglichkeiten, dem Prinzip der Schwammstadt.

Regenwasser soll dabei möglichst vor Ort verbleiben, den Pflanzflächen zur Verfügung stehen und zusätzlich über offene Mulden für Verdunstungskühle genutzt werden.

Der Mix aus grünen und befestigten Flächen, bietet zudem eine hohe Abwechslung an Aufenthalts- und Spielangeboten. Auf dem Marktplatz entstehen so verschiedene Treff- und Aufenthaltspunkte für Jung und Alt, die durch intensiv bepflanzte Grünflächen strukturiert werden.

Große, wertvolle Bestandbäume werden erhalten und mit Neupflanzungen ergänzt. So sind sie ein wichtiger Baustein für die zukunftsfähige Innenstadt und deren Freiraum. Unterstützt wird das Gesamtbild des Markplatzes durch eine leichte topografische Erhöhung der Grünflächen, wodurch einerseits der Platz trotz Tiefgarage begrünt werden kann und gleichzeitig ein abwechslungsreicher Ort entsteht.

Material

Der neue Marktplatz zeichnet sich durch helle, robuste Bodenbeläge aus, die der Innenstadt ein modernes Erscheinungsbild verleihen. Optisch werden dabei die Flächen für den Wochenmarkt und die Kirche auf einen Natursteinteppich im römischen Verband gesetzt, wodurch eine Mischung aus Tradition und Moderne gelingt. Der restliche Marktplatz und die angrenzenden Gassen erhalten einen robusten, pflegeleichten Betonsteinbelag, in Anlehnung an die bereits neuen Beläge in der Ewaldstraße.

Die Stellplätze, außerhalb der TG-Fläche, werden aus einen Rasenfugenpflaster hergestellt, damit das Wasser direkt versickern kann und die Flächen ein naturnahes Erscheinungsbild erhalten. Perspektivisch können diese zurückgebaut und die angrenzenden Grünflächen erweitert werden.

Möblierung

Zwei zentrale Spielflächen und zahlreiche Sitzelemente beleben den Platz und sorgen für verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten. An allen Zuwegungen werden ausreichend Fahrradbügel platziert, auch für Lastenfahrräder und e-bikes.

Über den Platz verteilt werden Mastleuchten aufgestellt, die jeweils mehrere Leuchtenpunkte haben. Diese werden so ausgerichtet, dass die wesentlichen Bereiche des Platzes gezielt beleuchtet werden. So kann eine Lichtverschmutzung und ein zu hoher Energieaufwand vermieden werden. Für alle Elemente der Platzmöblierung wird ein einheitliches Design- und Farbkonzept gewählt.

Moritzquartier | Büren

2. Preis | Moritzquartier

Büren

Konzept

Durch den Abriss einiger Gebäude entsteht ein neuer städtischer Platz, der als wertvolle Ergänzung zu anderen Freiräumen in der Bürener Innenstadt dient und eine neue Stadtoase bildet. Dieser Platz bietet nicht nur Aufenthaltsflächen, sondern steigert auch die ökologische Qualität im städtischen Umfeld. So wird ein ansprechender Raum in unmittelbarer Nähe zum historischen Mauritius-Gymnasium geschaffen.

Dank der neuen Anordnung der Stellplätze hinter dem Polizeigebäude kann der Grünraum des Platzes weiter ausgedehnt werden. Dies führt zu einer durchgehenden Verbindung bis zur Judengasse und schafft gleichzeitig eine neue, attraktive Wegeverbindung in Nord-Süd-Richtung.

Moritzplatz

Der Moritzplatz präsentiert sich in erster Linie als großzügiger, grüner Raum, der zahlreiche Aufenthaltsmöglichkeiten innerhalb der umgebenden Grünflächen bietet. Im Zentrum des Platzes entsteht ein kleiner Bereich mit einem Café, während ein weiterer Platz direkt an der Bertholdstraße gelegen ist. Dem natürlichen Gefälle folgend, werden Sitzstufen angelegt, die sich sanft in die Rasenflächen einfügen und so einen spannenden Kontrast zum weichen, geschwungenen Rasen bilden. Westlich fügen sich die Linien der Sitzstufen nahtlos an die bestehende Mauer und verbinden die neuen Strukturen harmonisch mit den alten.

In der Mitte des Platzes bietet das niedrige, begehbare Grün eine einladende Atmosphäre, während die Ränder durch Strauch- und Staudenpflanzungen eingefasst werden. Dies hebt die offene Mitte hervor und grenzt den Platz optisch von den umliegenden Gebäuden ab.

Durchwegung

Entlang der Bestandsmauer führt ein Weg über Stufen, der als neue Nord-Süd-Verbindung dient und direkt zur Judengasse führt. Ein barrierefreier Weg startet weiter östlich und verläuft über den mittigen Platz ebenfalls auf den Verbindungsweg. Die durchschnittliche Steigung beträgt 4,5%, wodurch ein komfortabler, generationsübergreifender Ort für Durchgang und Aufenthalt entsteht.

Der kleine Moritzplatz an der Bertholdstraße fungiert als Eingang zum neuen grünen Bereich im Moritzquartier. Hier werden Sitzmöglichkeiten auf Bänken und Sitzstufen geschaffen, die zum Verweilen und Treffen einladen.

Aufenthalt

Unterhalb des Polizeigebäudes kann ein Pavillon errichtet werden, der mit zwei Seiten direkt am mittigen Platz angrenzt. Dieser Pavillon bietet ausreichend Fläche für Außenbestuhlungen bei einer Café-Nutzung und ermöglicht einen begrenzten Blick auf das Polizeigebäude und den dahinterliegenden Parkplatz. Stattdessen lenkt er den Blick zur neuen Verbindung zur Judengasse.

Bepflanzung

Durch die intensive Begrünung entsteht eine kleine Stadtoase, die sowohl den Anforderungen an moderne innerstädtische Freiflächen als auch den Herausforderungen des sich verändernden Klimas gerecht wird. Das Regenwasser kann auf den großen Grünflächen direkt versickern und verdunsten, während große Bäume Schatten spenden und so die Erwärmung der befestigten Flächen verhindern. Diese Bäume werden sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass sie auch längere Trockenphasen im Sommer gut überstehen können.

Judengasse

In der Judengasse werden sämtliche Flächen, die bisher für den ruhenden Verkehr vorgesehen waren, entfernt. Dies schafft einen großzügigeren Freiraum, der durch hochwertige Materialien aufgewertet wird und somit seinen bisherigen Hinterhof-Charakter verliert. Das Konzept der Bänder aus Sitzstufen setzt sich auch hier fort und überbrückt geschickt die Höhenunterschiede. Auf diese Weise wirkt der Raum größer und heller, und gleichzeitig entstehen neue Pflanzflächen, die das moderne Erscheinungsbild unterstreichen und die grüne Verbindung zum Moritzplatz herstellen.

Von der Königsstraße aus wird ein kleiner Platz mit einer Sitzkante und einem schattenspendenden Baum angelegt. Dies sorgt für einen offeneren und besser einsehbaren Eingang zur Judengasse. Auch hier bieten die Sitzstufen Raum für Aufenthalt und Begegnung.

Durch den Wegfall der Stellplätze können die Garagenräume umgenutzt werden, zum Beispiel als Fahrradwerkstatt. Zudem werden neue, überdachte Fahrradstellplätze eingeplant.

Materialien

Die Gestaltung mit den markanten Sitzstufen erfolgt durch Natursteinblöcke, die teilweise mit Holzauflagen als Setzelemente versehen werden. Die beiden kleinen Plätze bestehen aus einer wassergebundenen Wegedecke, die von einer Einfassung aus Kleinsteinpflaster umgeben wird. Alle Wegeflächen werden aus Natursteinpflaster hergestellt, um eine barrierefreie Erschließung zu gewährleisten. Die angrenzenden Gehwege, sowie die Judengasse und die Zufahrt zum Parkplatz erhalten ein Betonsteinpflaster, das farblich auf die Natursteinoberflächen abgestimmt ist. Die Stellplätze selbst werden aus Rasenfugenpflaster hergestellt, damit das Wasser direkt versickern kann und die Flächen ein naturnahes Erscheinungsbild erhalten.

Licht

Über den Platz verteilt werden Mastleuchten installiert, die jeweils mehrere Lichtquellen enthalten. Diese werden gezielt ausgerichtet, um die wesentlichen Bereiche des Platzes optimal zu beleuchten. Auf diese Weise wird Lichtverschmutzung minimiert und der Energieaufwand reduziert.