Kindertagesstätte Ernst Fahlbusch | Göttingen

1. Preis | Kindertagesstätte Ernst Fahlbusch

Göttingen

In Zusammenarbeit mit pape+pape Architekten

Mit dem Neubau der Kita fügt sich eine weitere Bildung- und Sozialeinrichtung in die vorhandene städtebauliche Situation der Stadt ein. Ein großzügiger Vorplatz inklusive Stellplätze formt den Eingangsbereich und bietet ausreichend Platz zum täglichen Austausch unter Eltern oder für Veranstaltungen der KITA. Verschiedene Kletter- und Balanciermöglichkeiten, ein überdachter Sandspielplatz und weitere Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten ergeben ein Sinne anregendes Spielerlebnis für alle Altersgruppen. Ein eigener Bewegungsbereich für die Krippe enthält weitere Spiel- und Lernelemente für das Kleinkindalter. Ergänzt wird der Außenraum mit Beeten zum eigenen Säen und Ernten für alle Kinder. Die großzügig geplante Terrasse bietet zudem die Möglichkeit leckere Früchte und Kräuter aus dem Naschgarten zu kosten.

Große zusammenhängende Grünflächen, durchgängig begrünte Dach- und Terrassenflächen sowie wenige gepflasterte Flächen erzeugen ein naturnahes Gesamtkonzept, das sich sensibel in den vorhandenen Grünraum einfügt.

Versprünge in der Kubatur der Baufigur sowie die daraus resultierende Innenraumaufteilung schaffen klare Zuordnungen und Zonierungen im Freiraum:

Ein großzügiger Vorplatz, der die Wendeschleife mitsamt Stellplätzen in die Gestaltung integriert, lässt viel Raum für den täglichen Austausch unter Eltern und bietet einen idealen Ort für gelegentliche KITA-Veranstaltungen.

Eine lineare Spielplastik (die u.a. auch die Holzwerkstatt und den Geräteschuppen integriert) bietet von verschiedenen Kletter- und Balanciermöglichkeiten, einen überdachten Sandspielplatz bis hin zu Rückzugs- und Kuschelboxen ein die gesamten Sinne anregendes Spielerlebnis für alle Altersgruppen. Gleichzeitig werden die Bewegungsbereiche von KIGA und KRIPPE wie selbstverständlich räumlich getrennt. Der Freibereich für die KRIPPEN-Gruppen kann bei Bedarf über niedrige Holztore vom Rest des Spielbereichs abgetrennt werden und erhält einen eigenen Sandkasten mit Deck und Spielhäuschen und eine kleinen Rasenhügel mit Kleinkindrutsche. Dabei bleibt genug Raum, dass noch weitere Spielangebote angeordnet werden könnten. Für beide Altersgruppen sind jeweils Beete zum Säen und Ernten vorgesehen. Die Terrasse am Essbereich ist in einen Naschgarten mit einem reichen Angebot an leckeren Früchten und Kräutern eingebettet und durch niedrige Fruchthecken vom Rest des Geländes abgeschirmt. Auch im übrigen Gelände werden die Gebüschsäume mit Erdbeeren, Heidelbeeren und Minze angereichert; alle Sträucher und Bäume sind fruchtend und/oder Lieferanten für Bastelmaterial wie z.B. Nuss- und Obstbäume oder Kastanien. Der in Nordsüd-Richtung verlaufende Grünzug mit erhaltenswertem Baumbestand bleibt vollständig erhalten.

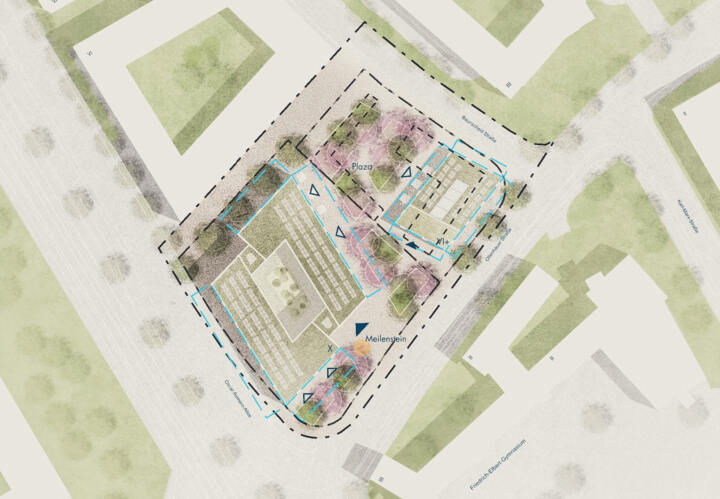

Meilenstein Bundesviertel | Bonn

Anerkennung | Meilenstein Bundesviertel

Bonn

In Zusammenarbeit mit Schneider + schumacher

Das Hochhaus integriert sich in die blockartige Struktur und dient als Wohn- und Bürogebäude mit vielfältiger Erdgeschossnutzung. Die Freianlagen bestehen aus einem belichteten Innenhof im Foyer und einer öffentlich zugänglichen grünen Plaza.

Das städtebauliche Konzept sieht zwei kompakte Solitäre auf den beiden Grundstücken vor – gemeinsam mit den angrenzenden Gebäuden bilden sie ein Ensemble mit einer räumlich klar gefassten „Grünen Plaza“. Das Erdgeschoss wird mit publikumswirksamen Nutzungen vorgesehen. Einrepräsentatives gemeinsames Foyer an der Ecke Ollenhauerstraße und der zukünftigen Plaza markiert ein offenes Entrée. Ein begrünter Innenhof im Foyer des Erdgeschosses ist so einladend bis in den Stadtraum wahrnehmbar. Kleinere Gewerbenutzungen, Gastronomie, Café, Bäcker oder Fitness-Studio sind vorgeschlagene Nutzungen im Erdgeschoss, die je nach Vermietung auch einWaschsalon oder ein To-Go-Markt sein können. Die Wohnungen erhalten Balkone und lassen sich als 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen (an den Gebäudeecken) konzipieren. Aufgrund der Lärmemission an der Oscar-Romero-Allee sollte die Wohnnutzung im Gebäudeteil zur Plaza realisiert werden. Somit wäre das Hochhaus zur Hälfte Büro und zur anderen Hälfte Wohngebäude, was aufgrund der Adressenbildung, Erschließung, Fassadenstruktur und der Schachtführung sinnvoll ist.

Durch die städtebauliche Setzung entsteht ein stark durchgrünter Außenraum, der auch bei ausschließlicher Realisierung des ersten Bausteines einen attraktiven Aufenthaltsort im Freien anbietet. Der durchgängige Teppich aus großformatigen, farblich fein nuancierten grau-beigen Platten ist durch Pflanzflächen so gegliedert, dass Zugangsbereich und Flächen für die Außengastronomie großzügig offengehalten werden. Gleichzeitig entstehen aber ruhige, geschützte Aufenthaltsbereiche ohne Verzehrzwang, wobei alle Laufwege und potentiellen fußläufigen Abkürzungen berücksichtigt sind. Die üppigen, pflegearmen Gräser-/Staudenpflanzungen zeigen das ganze Jahr über einen durchgängigen, wechselnden Blütenflor. Sie sind etwas abgesenkt, um im Überflutungsfall Retentionsraum zur Verfügung zu stellen und nehmen auch die Normalniederschläge auf, so dass nur noch in Ausnahmefällen über die höhergelegten Einläufe Regenwasser in die Kanalisation eingeleitet werden muss. Alle Zufahrten, Anliefer- und Feuerwehraufstellflächen lassen sich problemlos in das Freiflächenkonzept integrieren. Für die kurze Pause zwischendurch oder einen längeren Aufenthalt draußen sind längs der Pflanzbeete, zum Teil über Eck, Sitzbänke mit und ohne Rücklehne angeordnet. Locker gestellte Sophoren zeigen ihre cremeweißen Blüte im Juni, wenn sonst keine Bäume mehr blühen, und Amberbäume mit ihrem scharlachrot leuchtenden Herbstlaub sind so platziert, dass sowohl schattige als auch sonnengeflutete Bereiche entstehen.

Gaßnerallee Zollhafen | Mainz

1. Preis | Gaßnerallee Zollhafen

Mainz

In Zusammenarbeit mit Schneider + schumacher

Das neue Gebäudeensemble bestehend aus Kita und Dreifeldsporthalle spielt eine Sonderrolle in dem ansonsten von Wohnen und Gewerbe bestimmten Quartier Zollhafen. Die neuen Gebäudeteile besetzten das Grundstück vorwiegend eingeschossig und in der Fläche. Die Kita erhält einen Merzweckraum im OG mit vorgelagerter Terrasse. Als Kontrast zu einer urban verdichteten Umgebung, in der Kinder in mehrgeschossigen Wohngebäuden aufwachsen, erhalten alle Gruppen ihr eigenes kleines ‚Haus‘ mit direktem erdgeschossigem Anschluss an den Außenraum, der neben Spielflächen für alle auch kleinteiligere, geschützte und überdachte Räume anbietet. Die Dreifeldsporthalle ist um ein Geschoss eingegraben, um die Aktivitäten im Inneren attraktiv über die Glasfassade mit dem umgebenden Stadtraum zu verweben. Der optionale Padelcourt liegt an der Nordspitze des Areals. Farradabstellanlagen befinden sich entlang des Gebäudes im Osten und Süden.

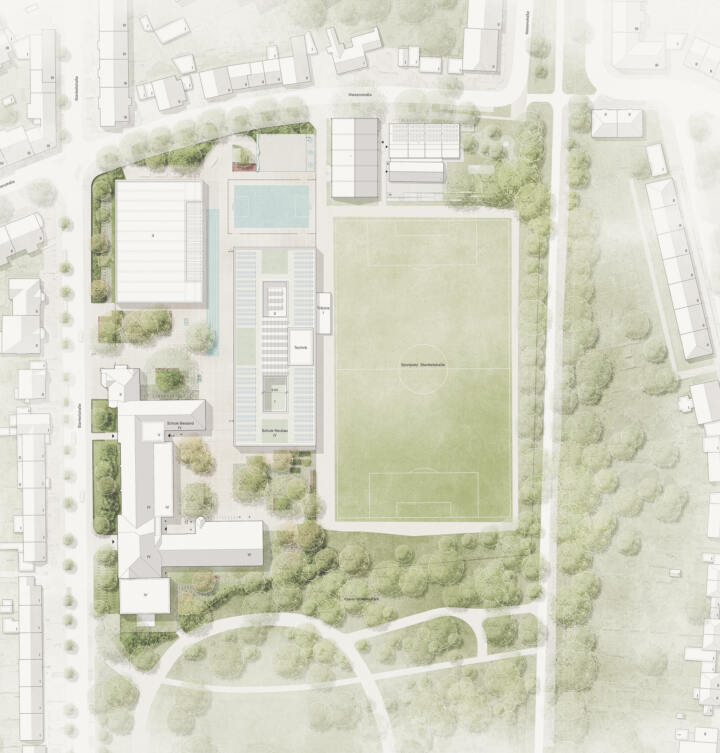

Leibniz-Gymnasium | Essen

Anerkennung | Leibniz-Gymnasium

Essen

Das freiraumplanerische Gesamtkonzept sieht vor, differenzierte Schulhofbereiche mit unterschiedlichen Charakteren, Atmosphären und Funktionen zu erzeugen, um so den Schülern aller Altersklassen ein vielfältiges und ansprechendes Nutzungsangebot zu ermöglichen.

Die städtebauliche Setzung der neuen Baukörper lässt eine fließende Freiraumstruktur entstehen, drei Freibereiche mit unterschiedlichen Charakteren und Identitäten entlang einer verbindenden Promenade. Im südlichen Bereich des Bestandsbaus entsteht ein grün geprägter, eher introvertierter Freiraum mit einer Lern- und Spiellandschaft, der den Baumbestand einbindet und durch Neupflanzungen ergänzt und so das Thema des südlich gelegenen Kaiser-Wilhelm-Parks auf den Schulhof übersetzt. Im mittleren Bereich des Grundstückes, zwischen Schulneu- und altbau, Sporthalle und Stankeitstraße entsteht ein offener, multifunktional nutzbarer Platzbereich, der zugleich, mit angemessener Geste, den Hauptzugang, für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr, zur Schule ausbildet. Im nördlichen Bereich zwischen Sporthalle und Vereinsheim, bilden sportliche Funktionsfelder den Schwerpunkt. Zusätzlich wird in diesem Bereich, von der Waisenstraße kommend, die Kiss & Ride-Zone und Tiefgaragenzufahrt verortet, wodurch eine konfliktfreie Erschließung auf das Gelände gewährleistet wird.

Ein Pflasterteppich aus Betonstein mit wasserdurchlässigen Fugen bildet die Grundlage im Kontext der Materialität des Schulhofes. Flächen aus Wassergebundener Wegedecke in Kombination mit üppigen Pflanzflächen und Baumpflanzungen bilden Bereiche mit Aufenthaltsqualität und besonderem Mikroklima. Zudem besitzen sie die Funktion als Entwässerungsflächen, die anfallendes Regenwasser aufnehmen, speichern und versickern können.

Der Freiraum rund um das Vereinsheim erhält einen grünen Charakter. Im östlichen Bereich wird der Baumbestand erhalten und es werden Spiel- und Aktivitätsangebote geschaffen. Rasenstufen im Böschungsbereich bilden Aufenthaltsqualität im Kontext des Sportplatzes aus und fangen den Höhenunterschied ab.

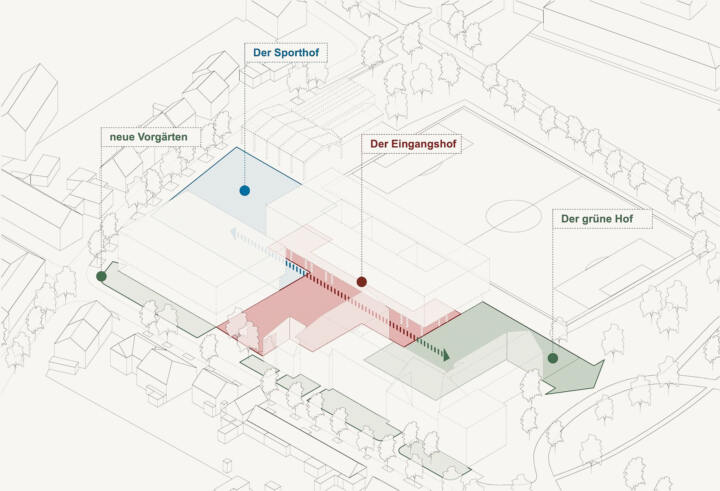

Gymnasium | Cadolzburg

1. Preis | Gymnasium

Cadolzburg

Verzahnung zwischen Landschaft und Gebäude

Der Neubau für das Gymnasium Cadolzburg zeigt sich als ein Ensemble aus drei abgestaffelten Baukörpern, welche sich in die Topographie des Geländes einpassen und sich in Verbindung mit der sensiblen Einfügung der Sporthalle mit dem Landschaftsraum verzahnen.

Hin zum Süden ist die neue Haupterschließung der Schule geplant. Hier formuliert das Gymnasium seine repräsentative Adresse für den Ankommenden durch einen Vorplatz, welcher über den Haupteingang in das Kommunikative Herz der Schule führt. Von hier aus findet eine weitere Verzahnung mit der Einbettung der im Grünen gelegenen Pausenhofflächen im östlichen Bereich statt. Durch die Einbettung der Sporthalle in das Gesamtensemble kann deren Dachfläche als erweitere Spiel- und Freizeitfläche während der Pausen genutzt werden. Die Sporthalle erhält Ihren eigenen repräsentativen Eingang im westlichen Bereich der Erschließungsstraße. Hin zum Norden erhält diese ein Panoramafenster, von welchem aus über die Tribüne der Bereich der gut geordneten Außensportflächen einsehbar ist.

Freianlagen

Der Auftakt des neuen Schultages findet auf dem Vorplatz statt. Bepflanzt mit einem mehrstämmigen, großzügig unterpflanzten Amberbaum, mit seiner um den Baum schwebenden Rundbank, ist die Eingangsplaza zugleich Durchgangs- und Aufenthaltsbereich.

Den Freiraum im direkten Anschluss an die Aula verstehen wir als stark begrünte Schullandschaft. Sie ist überstellt von großkronigen Zukunftsbäumen und gegliedert durch abgesenkte Gräser- und Staudenflächen, die neben Ihrem insektenfreundlichem Blütenreichtum gleichzeitig als Retentions- und Sickerflächen dienen. Die zentralen Aufenthaltsflächen sind mit sickerfähigem Betonpflaster, randlich auch mit linearen Rasenfugenpflaster befestigt. Die Ausstattungselemente sind multifunktional gestaltet – das Chilldeck, in der Nähe der Halle angeordnet, wird bei Veranstaltungen zur Bühne. Der abgesenkte Sitztreff, der sich sowohl nach innen und wie außen orientiert, ist Pausentreff

genauso wie Klassenzimmer im Freien. Der von einer niedrigen Hecke umschlossene Schulgarten bietet auch Raum für eine Lehrstunde an der frischen Luft. Zur Agrarlandschaft im Osten bildet eine Vogelschutzpflanzung mit einheimischen Bäumen, Sträuchern und einem Saum aus standortgerechten Wildkräutern den Abschluss. Dort, wo keine bespiel- und betretbare Rasenfläche erforderlich ist, leisten magere, zweischürigen Wiesen ihren Beitrag zur Biodiversität.

Bewegungslandschaft

Auf dem Dach der Turnhalle wird die Schullandschaft zur Bewegungslandschaft. Von einer Boulderskulptur über einen Streetballcourt, Callisithenics- und Parcours-Angebote bis hin zu Bodentrampolinen findet sich alles, bei dem Sport und Spaß eine Einheit bilden. Das auch mal nur zugeschaut wird, versteht sich von selbst: Lange Bänke, bei denen man zusammen auch auf der Lehne sitzen kann und intimere Sitzschalen für Zwei bilden die

„Tribüne“ für die Action auf dem Platz. Eingerahmt werden die Flächen durch eine frei fließende, trockenheitsresistente Gräser- und Staudenpflanzung. Sie sind so platziert, dass die Lasten möglichst effizient an den Rändern eingeleitet werden.

Sportflächen

Für die Sportflächen wird die vorhandene, abfallende Topografie in seiner Höhenlage so ausgemittelt, dass sich Auftrag und Abtrag in etwa die Waage halten. Durch die gewählte Platzierung des Schulgebäudes und ihre Anordnung können alle geforderten Sportfelder außerhalb der 20 m- Zone Richtung Wald angeordnet werden.

Wassermanagement und Biodiversität

Die Freianlagen erfüllen neben den Anforderungen der Bewegungs- und Lernlandschaft auch grundsätzliche Funktionen einer resilienten und nachhaltigen Gebietsentwicklung. Dazu zählen ein Maximum an strukturreichen Vegetationsflächen, wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen und ein Regenwassermanagement als Kreislaufsystem. Die Dachflächen des Schulgebäudes werden, zur optimalen Niederschlagsrückhaltung und – verdunstung als Retentionsdächer (ca. 20-40cm Substrat und Retentionsboxen) ausgebildet. Die Substratschicht in Zusammenspiel mit den Retentionsboxen speichert das Regenwasser und stellt es den Pflanzen zur Verfügung. In den erdangebundenen Vegetationsflächen wird das Regenwasser durch die Ausbildung der Topografie den Pflanzflächen zugeführt und darüber hinaus in Zisternen für die Brauchwassernutzung gesammelt. Bei Starkregenereignissen wird überschüssiges Regenwasser in Muldenversickerungssysteme (Versickerungskaskade) zwischen Sportplätzen und dem angrenzenden Wald geführt.

Alle Pflanzungen werden – neben ästhetischen Gesichtspunkten – so ausgeführt, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten können. Durch eine gezielte Auswahl an unterschiedlichen Substraten wird ein Mosaik aus ökologisch wertvollen Standorten initiiert, das sich durch Aussaat von gebietsautochthonem Wildkräutersaatgut zu besonders artenreichen Pflanzengesellschaften entwickelt. Die Modellierung des Geländes zu flachen Mulden zur Retention und Versickerung erhöhen die Diversität der Mikrostandorte zusätzlich.

Max-Planck-Institut | Mülheim an der Ruhr

2. Preis | Max-Planck-Institut

Mülheim an der Ruhr

Städtebauliche Einfügung ❘ Der Campus der Max-Planck-Institute in Mülheim an der Ruhr wird durch den Neubau für die analytischen Abteilungen komplettiert. Der Bau fügt sich zwischen dem Hörsaalgebäude und dem Laborhochhaus ein, ohne sich unterzuordnen. Die gewünschte repräsentative, halböffentliche Verbindung vom Haupteingang im Hörsaalgebäude zum Laborhochhaus wird über einen zur Lembkestraße orientierten und vom Straßenraum aus einsehbaren Verbindungsgang hergestellt. Mit der Konzeption des Neubaus wird die Chance genutzt, nach außen ablesbare Lebens- und Begegnungsorte mit modernen Arbeitswelten zu verbinden. Das zentrale Element des „Wohnzimmers“ in jeder Ebene am Übergang zum Hochhaus mit Blick Richtung Innenstadt verdeutlicht dies und ermöglicht aus dem Straßenraum Einblicke in die Welt der Forschenden. So wie der älteste und repräsentative Bau des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institutes am gleichnamigen Platz einen prägnanten Auftakt zum Campus nach Süden hin bildet, übernimmt dies nun der Neubau in Ergänzung zum Laborhochhaus auf der der Stadt zugewandten Nordseite.

Freiraumqualität ❘ Zentrales Herzstück auf dem Campus wird das neue, grüne Wohnzimmer im Hof, das das Angebot an kommunikativen Pausen- und Rückzugsorten über die eigentliche Hoffläche hinaus erweitert. Der Hof selbst erfüllt alle Anforderungen an Anlieferung und Rettungswege und lässt genug Raum für kleine und große Feste. Seine Versiegelung bleibt dabei auf ein Mindestmaß beschränkt. Der Niveauausgleich in den Grünflächen über eine Terrassierung der Rasenflächen mit Sitzstufen, die zum Verweilen einladen. Die Gefälle auf dem unteren Hofniveau führen das Oberflächenwasser sicht- und erlebbar in Richtung der Grünflächen. Die markante Materialität der Oberflächen im Bereich der Neubauten der CEC in Form von polygonalen Platten wird im Hof fortgesetzt, um die Gestaltung zu vereinheitlichen. Ebenso wird die vorhandene attraktive Gräserpflanzung überall dort fortgeführt, wo sich eine aktive Freiraumnutzung nicht anbietet, wie z. B. an der Lembkestraße oder längs des Neubaus der CEC im Norden des Hofes.

Architektonische Qualität ❘ Der Neubau reagiert an den Übergängen zum Hörsaalgebäude auf der einen und dem Laborhochhaus auf der anderen Seite auf die jeweilige Grundrissorganisation und Geschosshöhe. Fassadenmaterialien greifen einerseits die Farbigkeit der bestehenden Gebäude auf, andererseits wird auf nachhaltige Materialien zurückgegriffen. Auf der Hofseite wird ein neuartiges vertikales Begrünungssystem in die Fassade integriert. Das System wird saisonal bewirtschaftet: Die automatisch bewässerten Module werden im Frühjahr mit Samen bestückt, im Sommer wachsen die Pflanzen, im Herbst werden sie inklusive des kompostierbaren Rankgerüsts „geerntet“. Dabei entfällt der Aufwand für Rückschnitt und Laubentsorgung und der positive Energieeintrag von Sonne und Licht im Winter wird nicht beeinträchtigt.

Nachhaltigkeit und Materialität ❘ Dem Leitgedanken des nachhaltigen und zukunftsfähigen Bauens folgend zeichnet sich das Konstruktionssystem durch eine restriktionsarme, vorfertigbare und minimierte Grundstruktur aus. Die vorelementierten Verbunddecken und teilvorgespannten Hohlkörperdecken mit hoher Steifigkeit sorgen für eine geringe Schwingungsanfälligkeit. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit wird CO2-armer Beton mit einem Anteil an recyceltem Zuschlag eingesetzt. Die Gründung erfolgt auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte. Die Außenhülle wird aus einer nichttragenden, hocheffizienten und bereichsweise energieerzeugenden Fassade aus Holz, Glas und PV-Modulen gebildet.

Gartenstadt Allendorf | Bad Salzungen

1. Preis | Gartenstadt Allendorf

Bad Salzungen

In Zusammenarbeit mit Benkert Schäfer Architekten

Für den Freiraum wird eine attraktive Abfolge vom öffentlichen zum privaten Grün vorgeschlagen – von der „grünen Mitte“ am Hang, über die intimeren Wohnhöfe mit Treff und Mietergärten, bis zu den Privatgärten direkt am Haus – großzügige Balkonzonen und Fassadenbegrünungen ermöglichen auch in den oberen Geschossen Grünbezug mit eigenen Anbaumöglichkeiten. Das weitgehend autofreie Quartier wird von außen erschlossen, für den ruhenden Verkehr werden ausreichende Parkmöglichkeiten an den Randzonen angeboten. Für Rettungsfahrzeuge und individuelle Anlieferungsmöglichkeiten stehen Aufstellflächen und Besucher- und Behindertenstellplätze in max. 50m Entfernung an jedem Gebäude zur Verfügung, ruhige Spielstraßen ermöglichen die direkte Erreichbarkeit jeder Wohnung.

Die städtbauliche Struktur der neuen Gartenstadt Allendorf wird in einer Grünfläche eingebettet, welche eine üppige Bepflanzung mit verschiedenen Baumarten sowie Strauch-, Stauden- und Gräserpflanzungen aufweist, mit dem Ziel ein hohes Maß an Biodiversität zu erzielen und einen vielfältigen Lebensraum für Mensch und Tier zu erzeugen. Es wird ein geringer Versiegelungsgrad angestrebt, um so einen hohen stadtklimatischen Komfort zu bilden. Das Ziel ist es die Gartenstadt zu einem attraktiven Landschaftsraum, mit einer ineinanderfließenden Grünstruktur, zu entwickeln, welche einen parkähnlichen Charakter aufweist und so ein hohes Maß an Freiraumqualität erzeugt.

Die Freiraumstruktur des Quartiers weist private, halböffentliche und öffentliche Freiflächen auf, die den Bewohner Rückzugsorte und Orte des Zusammenkommens anbieten und so ein vielfältiges und attraktives Aufenthaltsangebot generieren. Die städtebauliche Struktur lässt mehrere halböffentliche Innenhöfe entstehen, welche barrierefreie Orte mit multifunktionaler Nutzung darstellen und zwischen den Anwohnern räumlich vermitteln.

In die angrenzende Umgebung vernetzt sich das Quartier und erzeugt Verbindungen zu der Innenstadt und dem historischen Gradierwerk und stellt damit einen wichtigen Baustein in der übergeordneten Stadtstruktur dar. Ein besonderes Freiraumpotenzial stellt die „grüne Achse“ im Zentrum der Gartenstadt dar, welche verbunden mit den Innenhöfen als eine große Gartenlandschaft verschmilzt und dem Ort einen einheitlichen, unverwechselbaren und ortstypischen Charakter verleiht. Sie ist auch, wie die anderen Bereiche der Gartenstadt, barrierefrei gestaltet und verbindet terrassenartig, mit eingefriedeten Spiel- und Aufenthaltsbereichen, alle Bereiche des Quartiers von Nord nach Süd und Ost nach West. Der Quartiersplatz bildet den Kopf der „grünen Mitte“ zentral im Quartier und lässt einen klar definierten Ort des Zusammenkommens entstehen.

Im Wohnhof 1a sind für die Anwohner zwei Laubenhäuser vorgesehen, um Fahrräder und Müllcontainer unterzubringen. Zusätzlich gibt es in der Hofmitte ein kleines Gartenhaus um Gartengerätschäften und -möbel unterzubringen. Die Höfe besitzen halböffentliche Freiflächen, wie einen Hofplatz, Nachbarschaftsgarten und Gemüsegärten und generieren so Freizeit- und Erhohlungsfunktionen für die Anwohner.

Es wird angestrebt das anfallende Regenwasser innerhalb des Quartiers zu entwässern und dadurch Synergien zu erzeugen, die positive klimatische als auch gestalterische Aspekte generieren. Anfallendes Regenwasser wird in die angrenzenden Freiflächen geleitet und in Mulden und Retentionsflächen aufgefangen. Versiegelte Flächen werden ebenfalls in die angrenzenden Grünflächen entwässert und falls notwendig in offenen Mulden gesammelt. Ein Teil des anfallenden Regenwassers wird in Unterflurrigolen gesammelt und den Bäumen zugeführt. Ziel ist es das anfallende Regenwasser innerhalb des Quartiers zu versickern, zu speichern und zu verdunsten und dadurch das Mikroklima zu verbessern.

Das Freiraumkonzept hat das Ziel räumlich vielfältige und differenzierte Freiraumtypologien zu bilden, die das Quartier strukturieren und ihm, in Kombination mit dem Städtebau, Identität verleihen. Auf klimatische Aspekte wird besonderes Augenmerk gelegt, was durch den geringen Versiegelungsgrad und dem damit verbundenen hohen Versickerungsgrad und der hohen Biodiversität zum Ausdruck kommt.

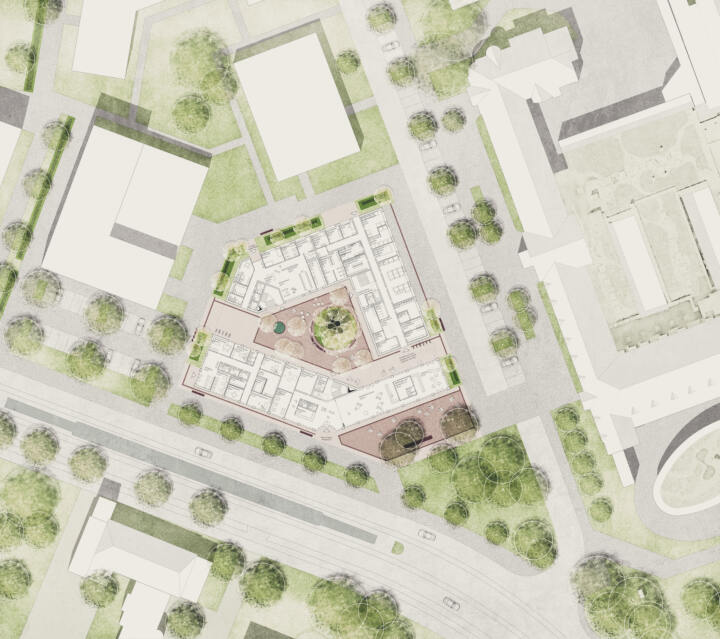

Neubau Campus Mathematik und Informatik Universität Münster | Münster

3. Preis | Neubau Campus Mathematik und Informatik Universität Münster

Münster

In Zusammenarbeit mit Atelier30

Das Städtebauliche Konzept lagert den Neubau mit Rückspringen entlang der Einsteinstraße an, wodurch der Hauptzugang ins Gebäude und der Zugang zu Campus definiert wird. Es entsteht ein zentraler Campusplatz mit zonierten Grünflächen und Wegen, die attraktive Freiflächen und logische diagonale Durchquerungen schaffen.

Es gibt eine straßenbegleitende Bepflanzung aus Feldahorn und Grüne Inseln mit schattenspendender Bepflanzung aus klimaresistenten Blauglockenbäumen und japanischen Schnurbäumen in Gruppen mit integrierten Sitzbänken. Das Plateau des Institutsgarten im 3.OG bildet einen begehbaren grünen Freibereich mit hoher Aufenthaltsqualität. Durch eine fußläufige Durchwegung in Verbindung mit einer Begrünung aus Kleingehölzen, Sträuchern, Hecken und Gräsern entsteht in diesem Bereich eine zusätzliche, räumliche Vernetzung der Seminarbereiche, welche den einzelnen Instituten zugeordnet sind.

Diverse Sitzmöglichkeiten mit Sonnensegel und Pflanzgefäßen laden zum Verweilen und wissenschaftlichen Gespräch ein. Das nachhaltige Konzept umfasst ein CO2 neutrales Gebäude mit klimarelevanten Aspekten. Für die Landschaftsarchitektur bedeutet dies begrünte Fassaden- und Dachflächen, Regenwassernutzung zur Bewässerung der Pflanzflächen, Unterstützung der Biodiversität und des Mikroklimas.

Grünes Viertel Stephansstift, Baufeld 5 - Pflegeheim, Seniorenwohnen | Hannover

Anerkennung | Grünes Viertel Stephansstift, Baufeld 5 – Pflegeheim, Seniorenwohnen

Hannover

In Zusammenarbeit mit RKW Architektur +

Im Süden des neu entstehenden „Grünen Viertels“ befindet sich ein Pflegeheimneubau mit dazugehörigem Freiraum, welcher aufgrund seiner Lage als Entree in das neue Quartier fungiert. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde ein großzügiger, offener Platzbereich aus wassergebundener Wegedecke geschaffen, welcher das Baummotiv aus dem südlichen Bestand aufgreift. Der große Platzbereich ist adressbildend und markiert den Haupteingang des südlichen Gebäuderiegels. Zudem wird der gesamte Platz als versickerungsfähige Fläche angelegt.

Der neu geplante Innenhof des Neubaus bildet das Freiraumherz und wird als eine großzügige Platzfläche, bestehend aus einer großen Grünfläche, eingefasst von Aufenthaltselementen, realisiert. Diese ermöglicht es die gebäudeinterne Nutzung in den Außenraum zu erweitern. Ergänzt wird der Innenhof um einen dichten Baumhain (Alnus incana), der sich von der Grünfläche in den Platzbereich auflöst und schattige Aufenthaltsorte schafft. Die Grünfläche im Innenhof ist als Retentionsraum topografisch ausgebildet und an ein Rigolen-Zisternen-System gekoppelt, welches einerseits Wasser an die Bäume abgibt und andererseits anfallendes Regenwasser speichert.

Die Gebäude umgebenden Flächen werden als Retentionsflächen ausgebildet. Ergänzt werden diese durch standortgerechte Stauden- und Gräserpflanzungen, die die Biodiversität fördern und ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild erzeugen.

Die gesamte Entwässerung funktioniert über eine offene Muldenentwässerung kombiniert mit Retentionsflächen, in denen Regenwasser gesammelt wird und langsam versickern kann. Ein Großteil des anfallenden Regenwassers kann somit auf dem Grundstück versickern bzw. verdunsten.

Plankerheide | Krefeld

3. Preis | Plankerheide

Krefeld

In Zusammenarbeit mit schneider + schumacher

Urbane Inseln im Grünen

Städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept

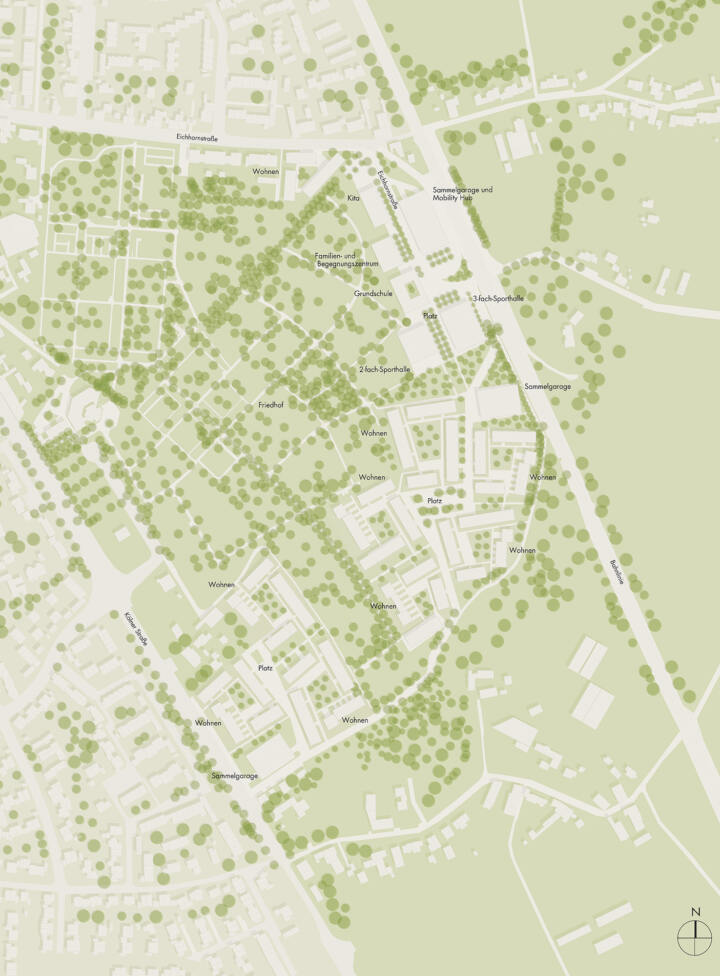

Herausragende Qualität der neuen Quartiere ist die Lage zwischen dem parkartigen Friedhof und dem Naturschutzgebiet des Bruchs. Das Konzept organisiert die Quartiere als Inseln im Grünraum und schafft Verbindungen über Grünkorridore zwischen Friedhof und Feldern. Es entstehen überschaubare Siedlungszusammenhänge, die jeweils eine eigene Mitte und unterschiedliche Schwerpunkte besitzen. Diese Schwerpunkte entsprechen den funktionalen Anforderungen, die ihrerseits auf die Lage zum Fischelner Stadtkern als auch auf die verkehrliche Anbindung Bezug nehmen. So erscheint es sinnvoll, die öffentlichen Funktionen Haus der Bildung mit Grundschule, Elternzentrum und Kita, sowie die Sporthallen im Norden anzuordnen, wo die Straßenbahn und die K-Bahn eine günstige Verkehrsanbindung darstellen. Hier ist auch einem Parkhaus und einigen Halteplätzen eine zugängliche Lage gewählt, die nicht das Durchqueren der Wohnquartiere erfordert, um beispielsweise Kinder von Schule oder Kita abzuholen.

Die Fläche an der Kölner Straße ist bereits jetzt durch den südlichen Friedhofsbereich von den anderen Flächen der Entwicklung abgetrennt. Daher liegt es nahe, hier einen eigenen urbanen Dorfzusammenhang zu etablieren. Neben den Wohngebäuden mit Reihenhäusern, Doppelhäusern und Wohnungsbau befindet sich hier, wie in den anderen beiden Inseln, ein auf die Anzahl der notwendigen Stellplätze angepasstes oberirdisches Quartierparkhaus. Die mittlere Insel, die östlich an die Friedhofsfläche anschließt, weist eine ähnliche, jedoch etwas organischere Struktur auf. Auch hier befindet sich am nördlichen Eingang zum Quartier eine Quartiersgarage, an der zusätzlich zum Parken auch umgestiegen werden kann. Die Inseln selbst besitzen unterschiedlich große Blocks, die halboffen um einen Hof herum bebaut sind. Diese Struktur nimmt Bezug zu den in dem benachbarten Landschaftsraum vorhandenen Vierkanthöfe und interpretiert diese weiter. Die Bebauung der Hofzusammenhänge weist alle verschiedenen Wohnformen auf, um eine gute soziale Mischung und Interaktion zwischen den Generationen zu ermöglichen.

Verkehrs-/Mobilitätskonzept

Grundlage des Konzepts ist der Gedanke, ein verkehrsarmes Quartier zu schaffen, das nicht vom MIV durchquert werden soll. Die bestehende Verbindung am Rand des Gebiets zwischen Eichhornstraße und Kölner Straße soll weiterhin nur für Fahrradfahrer und Fußgänger reserviert sein. Eine neuer, großzügiger Verkehrsraum verbindet die Zentren der Inseln miteinander und ist als Shared Space konzipiert. Nur wenige private Kfz sollen dort unterwegs sein, perspektivisch soll hier das selbstfahrende Shuttle verkehren. Der von Bäumen gesäumte Straßenraum bietet allen Verkehrsteilnehmern Platz und ist durch Möblierung, Beläge und hochwertige Ausstattung ein Raum für Begegnungen der Quartiersbewohner. Die Quartiersgaragen beinhalten in den Obergeschossen die Stellplätze, im Erdgeschoss sollen zusätzliche Nutzungen wie ein Fahrradladen mit Werkstatt, Kiosk, wenn möglich ein Café und natürlich eine Fahrradgarage sowie Möglichkeiten zum Ausleihen von Fahrrädern, E-Bikes, Lastenrädern, Rollern, Bollerwagen zum Transport von Einkäufen nach Hause usw. vorhalten. Das Wegenetz für Fußgänger und Radfahrer schließt so gut wie möglich an die Wege der Umgebung und des Friedhofs an und entwickelt sie weiter in die Quartiere.

Freiraum: Gestaltungselemente

Die städtebauliche Figur gliedert den Freiraum sehr selbstverständlich in attraktive öffentliche Platz- und Spielstraßenbereich ohne verkehrliche Belastung, halböffentliche Wohnhöfe und die den Erdgeschosswohnungen zugewiesenen privaten Grünflächen. Alle Platz- und Straßenräume folgen dem Prinzip der Schwammstadt mit einem möglichst hohen Anteil an versickerungsfähigen Belägen, eingesenkten Baumbeeten zur Regenwasserretention und einem ausgewogenen Mix aus grünen und befestigten Flächen, um ein optimales Aufenthalts- und Spielangebot zu schaffen. Wo sinnvoll, wird das Regenwasser in offenen Rinnen und Gräben geführt und nach Möglichkeit noch im Gebiet versickert. Alle Fußwege im und durchs Quartier vernetzen sich auf selbstverständlicher Weise mit dem Wegenetz des Friedhofes und der sonstigen Umgebung. Die Pflanzenauswahl orientiert sich neben der obligatorischen Klimaresilienz der Großgehölze an einem blütenreichen, naturnahen Erscheinungsbild mit hoher Trockenheitsverträglichkeit, was nicht nur die Biodiversität stärkt, sondern abwechslungsreiche Blühaspekte das ganze Jahr hinweg bietet. Die Möblierung in zeitloser Gestaltung unter dem Motto Less-is-More zielt auf einen möglichst hohen Gebrauchswert für alle Altersgruppen und wird in robuster, vandalismussicherer Ausführung errichtet. Bei hinreichendem Interesse ist die Ausweisung von Flächen für Social Farming in den Blockinnenhöfen denkbar. Diese sind als Treffpunkt für die engere Nachbarschaft mit Spielmöglichkeiten für die jüngeren Kinder, kommunikativen Bank- und Tischgruppen und hinreichend Rasenflächen zum Spielen und Lagern konzipiert.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Ein nachhaltiges Quartier definiert sich vor allem durch wandelbare, flexible aber dauerhafte Strukturen der Erschließung und Bebauung. Materialien und Ausstattung sind hochwertig, dabei durchgängig als kreislaufwirtschaftsfähig geplant. Die Versiegelung ist so gering wie möglich, dies ist durch eine Reduktion der befahrbaren Flächen erreichbar. Naturnahe Gestaltung der Wiesenflächen begünstigen die Artenvielfalt und den Wasserhaushalt, auch die Fortsetzung des charakteristischen Baumbestandes vom Friedhof her in die Grünkorridore sorgt für ein angenehmes, kühles Mikroklima. Platzflächen werden sparsam befestigt, Aktionsflächen können auch mit wassergebundener Decke ausgeführt werden und sind durch typische Platzbäume (z.B. Platanen) beschattet und mit Wasserflächen bzw. Brunnen aufgewertet. Die Hofflächen sind durch die fehlende Unterbauung mit Tiefgaragen geeignete Standorte für schattenspendende Baumpflanzungen, sodass insgesamt ein durchgrüntes, baumbestandenes Quartier entsteht, das ein günstiges Klima für Mensch und Umwelt aufweist.

Beliebte Quartiere sind nachhaltige Quartiere: Anknüpfend an die großzügigen, baumbestandenen Wohngebiete des Krefelder Nordens, soll hier ein Quartier mit einer generösen, entspannten Atmosphäre entstehen, mit dem sich die Bewohner gern identifizieren und das ein modernes, lässiges und vielfältiges Dasein im Einklang mit der Umgebung ermöglicht.