Neubau Feuer- und Rettungswache I | Bonn

2. Preis | Neubau Feuer- und Rettungswache I

Bonn

In Zusammenarbeit mit Steimle Architekten

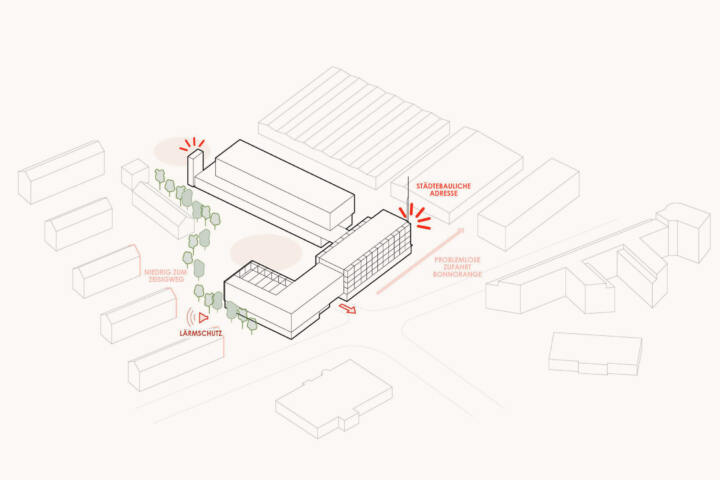

Der Neubau der Feuer- und Rettungswache I in Bonn besteht aus einem Ensemble dreier lebendiger Bausteine, die einen gemeinsamen Hof bilden. Die Sockel aus Fahrzeughallen fassen den Alarmhof ein, in den oberen Geschossen verbindet eine begrünte Terrasse die in Modulbauweise errichteten Gebäudeteile miteinander und lädt zum Aufenthalt ein.

Das Ensemble behauptet sich eigenständig im Kontext und transformiert die vorhandene städtebauliche Zerstückelung in einen klaren Baukörper. Das Gebäude maximiert Stellplatzflächen und zeigt zum Lievelingsweg ihre Nutzungen als Feuerwehr, Rettungswache, Leitstelle und Verwaltungsbau. Zur Autobahn im Norden erhebt sich der Übungsturm charakteristisch und funktional über den Übungshof. Die Wohnbebauung am Zeisigweg wird durch das niedrige Gebäude städtebaulich geschont und durch die Setzung vor Lärm geschützt. Zum Lievelingsweg erhebt sich der Hauptbau klar erkennbar als wichtige Adresse im Stadtraum. Diese wird durch die Funkantenne im Osten der Leitstelle unterstrichen.

Die Architektur spiegelt die Nutzung als öffentliches Gebäude wider. Dabei zeigt es der Bevölkerung sowohl seine Funktion als helfendes und schützendes Gebäude. Der Ausdruck des Gebäudes ist eigenständig und einer Feuerwache angemessen. Die gewählte architektonische Form verleiht dem Bauwerk ein Gesicht nach allen Seiten hin.

Freianlagen

Eine Feuerwache ist in erster Linie ein hochfunktionales Gebäude, das intuitive und konflikt-freie Einsatz- und Arbeitsabläufe gewährleisten muss. Die Freianlagen sind daher größtenteils von Aufstellflächen und Schleppkurven belegt.

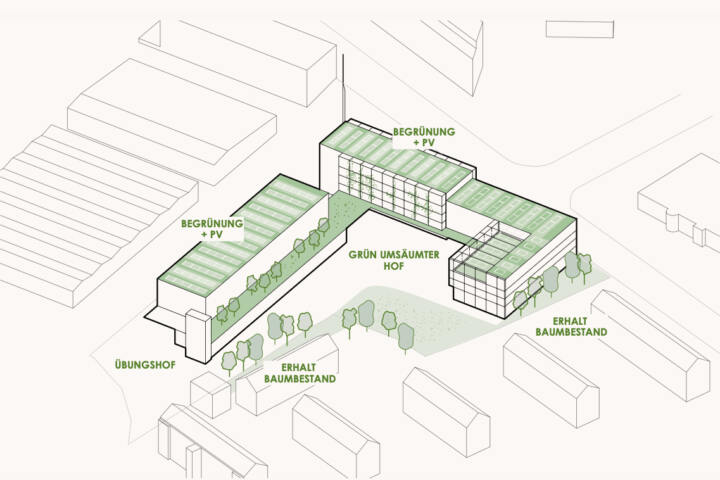

Freiraum mit Grünflächen und Aufenthalts- und Erholungsqualität wird daher im 1.OG nach-gewiesen. Ein umlaufendes Terrassenband, zum Innenhof ausgerichtet, ermöglicht es einen grünen Rahmen zu schaffen, der auch vom Hof aus wahrnehmbar ist und damit eine ange-nehme Atmosphäre auf beiden Ebenen schafft. Die östliche Terrasse, über der Fahrzeughalle, bietet neben der Begrünung unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten.

Die Terrassen im Süden und Westen sind etwas schmaler, können aber auch über das Ge-bäude betreten werden.

Die obersten Dachflächen werden als Retentionsdächer mit extensiver Begrünung in Kombi-nation mit Photovoltaik errichtet. Ein wichtiger Baustein im Hinblick auf das Regenwasserma-nagement, sind doch die Hofflächen schwerlasttauglich mit Belägen ausgestattet, die voraus-sichtlich keine Versickerung zulassen.

Im Innenhof gibt es zentral eine Fläche, die frei von Zufahrten und Schleppkurven bleibt. Hier entsteht eine grüne Insel mit großen Gehölzen. Hier könnte der Einsatz von Baumrigolen sinnvoll sein. Zudem erhält die Nordfassade des Westriegels eine bodengebundene Fassa-denbegrünung. Nördlich dieser Fassade wird der Stellplatz für die Reparaturfahrzeuge aus-gewiesen. Hier ist möglicherweise eine versickerungsfähige Bauweise denkbar.

Den Zufahrtsbereich, bzw. die Alarmausfahrt teilt sich die Feuerwache mit dm Zufahrtsbereich von BonnOrgange.

Auch das Parkdeck des regionalen Entsorgers wird über diese Zufahrt realisiert. Auf der ver-bleibendes Restfläche werden die notwendigen Besucherparkplätze und Fahrradstellplätze untergebracht.

Bei der Auswahl der Materialien sind eine CO2-neutrale Produktion, Verwendung regionaler Baustoffe und eine mögliche Recyclingfähigkeit usw. zu prüfen.

Bzgl. der Farbigkeit sind hellere, aber blendfreie Farbtöne zu bevorzugen, diese absorbieren weniger Strahlungswärme, die bei dunklen Belagsflächen dann wieder an die Umgebungsluft abgeben würden.

Der Baumbestand entlang der westlichen Grundstückgrenze wird weitestgehend erhalten. Zu Gunsten der Nachbarbebauung wird der Grünstreifen nach der Baumaßnahme sinnvoll er-gänzt und verdichtet. Bei der Auswahl der Gehölze ist darauf zu achten, dass sich diese ge-genüber den veränderten Bedingungen durch extreme sommerliche Temperaturen, Dürre-phase, Starkregenereignisse usw. am Standort unempfindlich zeigen. Außerdem ist auf darauf zu achten innerhalb er Pflanzflächen Nährgehölze vorzusehen, sowie Nist- und Brutmöglichkeiten anzubieten um die Biodiversität zu fördern.

Neubau Heilpädagogisches Zentrum | Senden Neu-Ulm

1. Preis | Neubau Heilpädagogisches Zentrum

Senden Neu-Ulm

In Zusammenarbeit mit Atelier30

Städtebauliche Einbindung und landschaftliche Verzahnung

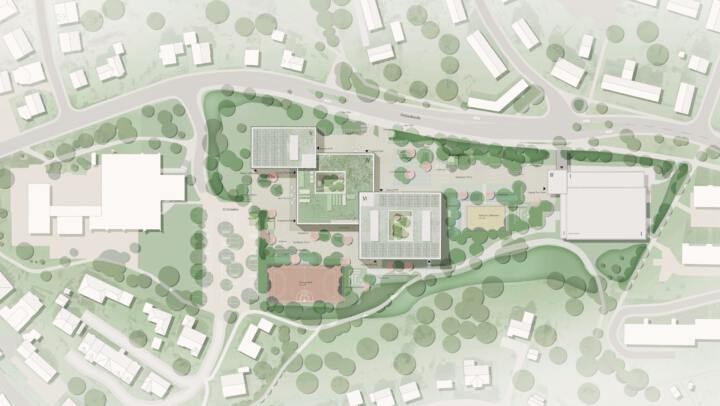

Der Neubau des Heilpädagogischen Zentrums in Senden präsentiert sich als fein abgestimmtes Ensemble aus drei gestaffelten Baukörpern, die sich sensibel und selbstverständlich in die Topografie des Geländes einfügen. Gemeinsam mit der integrierten Sporthalle und dem Therapiebereich entsteht eine architektonisch wie funktional vielschichtige Verzahnung mit dem städtischen Umfeld und der angrenzenden Landschaft. Die differenzierte Gliederung und Höhenstaffelung der Baukörper vermittelt Maßstäblichkeit und ermöglicht aus jeder Perspektive eine harmonische Einbettung in das Gelände.

Die Hauptadresse des Zentrums orientiert sich zum Südosten hin, wo ein großzügig gestalteter Vorplatz mit klar definiertem Haupteingang ein einladendes, repräsentatives Entrée schafft. Von hier aus öffnet sich das kommunikative Zentrum der Einrichtung, das als Herzstück alle Hauptbereiche miteinander verbindet.

Im Nordwesten bilden die Außenspielflächen – darunter Allwetterplatz, Rasenspielfeld und Schulgarten – den landschaftlichen Abschluss und unterstreichen die enge Verbindung zwischen gebautem Raum und Freiraum.

Topografische Integration und räumliche Vielfalt

Die Anordnung der Baukörper folgt dem natürlichen Geländegefälle und übersetzt es in eine gestalterisch und funktional reich differenzierte Gebäudelandschaft. Der Gedanke der Verzahnung setzt sich im Inneren fort: Helle, großzügige Flurzonen, offene Aufenthaltsbereiche und vielfältige Sichtbeziehungen nach außen schaffen eine inspirierende, lichtdurchflutete Lern- und Arbeitsatmosphäre. Die klare Struktur der Baukörper unterstützt eine intuitive Orientierung und stärkt die räumliche Qualität.

Erschließung und funktionale Organisation

Der zentrale Haupteingang führt in eine lichtdurchflutete Foyer- und Pausenhalle, die als räumliches Herzstück dient. Café und Musikräume sind hier direkt angebunden und lassen sich flexibel zur Halle hin öffnen. Die innere Erschließung ist klar gegliedert, die Wegeführung intuitiv.

Vom Zentrum aus werden im Erdgeschoss der Sport- und Therapiebereich mit Schwimmhalle sowie das Kinderhaus erschlossen. Alle Funktionsbereiche sind bei Bedarf separat zugänglich und funktional klar voneinander getrennt. Die zentrale Pausenhalle verknüpft über einen großzügigen Luftraum sämtliche Hauptbereiche des Hauses. Um eine Galerie im Obergeschoss gruppieren sich Sozial- und Aufenthaltsräume, ergänzt durch die Grund- und Berufsschulstufen. Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Verwaltung, die Lehrerzimmer sowie die Mittelschulstufe, jeweils als eigenständige Raumbereiche ablesbar.

Wie im restlichen Gebäude sorgen Rücksprünge in den Flurzonen für abwechslungsreiche Kommunikationsräume mit Blickbeziehungen ins Freie und in begrünte Innenhöfe. Das offene Raumkonzept unterstützt eine angenehme Lernatmosphäre und ermöglicht zugleich hohe Flexibilität: Die modulare Grundrissstruktur erlaubt zukünftige Anpassungen der Raumorganisation.

Ein hoher Anteil begrünter Dach- und Fassadenflächen verbessert nicht nur das Mikroklima, sondern fungiert auch als Retentionsfläche zur Regenwasserrückhaltung. Im Untergeschoss sind neben Technik- und Nebenräumen auch 28 Stellplätze untergebracht.

Ankommen

Der Auftakt des neuen Schultages findet auf dem Vorplatz an der Nahtstelle zwischen Bestand und dem neuen Heilpädagogischem Zentrum statt. Überschattet von Baumgruppe aus mehrstämmigen, großzügig unterpflanzten Amberbäumen mit ihren um die Bäume schwebenden Bänken, ist die Eingangsplaza Durchgangs- und Aufenthaltsbereich gleichermaßen. Hier sind, hinter der Baumgruppe etwas abgeschirmt, eingangsnah die Fahrradstellplätze platziert.

Schullandschaft

Den Freiraum im direkten Anschluss an die Pausenhalle verstehen wir als Schullandschaft , die die platzgreifenden Anforderungen des Raumprogramms erfüllt und dabei so stark wie irgend möglich begrünt ist. Sie ist teilweise überstellt von großkronigen Zukunftsbäumen und gegliedert durch abgesenkte Gräser- und Staudenflächen unter den Baumkronen, die neben ihrem insektenfreundlichen Blütenreichtum gleichzeitig als Retentions- und Sickerflächen dienen. Der zentrale Pausenhof ist mit sickerfähigem Betonpflaster mit partiell linearen Rasenfugen befestigt. Die von einer niedrigen Pflanzung teilweise umschlossene grüne Klassenzimmer im Südosten- – im direkten Anschluss an den Schulgarten – bietet abseits vom Trubel des Pausenhofs Platz fürs Lernen im Freien. Zur Agrarlandschaft im Süden bildet eine Mischhecke aus Vogelschutzgehölzen den Abschluss und Übergang zur Landschaft. Dort, wo keine bespiel- und betretbare Rasenfläche erforderlich ist, leisten magere, zweischürige Wiesen ihren Beitrag zur Biodiversität. Der Südbereich des Schulhofes ist als Bewegungslandschaft mit dem kleinem Spielfeld, einer Kletterwand und weiteren Bewegungsangeboten konzipiert.

Geschützter Freiraum für das Kinderhaus

Der Freibereich des Kinderhauses ist als sanft modellierte Spiel- und Erlebniswelt gestaltet, die neben einer altersgerechten Ausstattung mit Spielgeräten und ausreichenden befestigten Flächen Raum für naturnahes Spiel in den Randbereichen lässt. Laubbäume mit eher lichten Kronen sorgen für ein ganzjährig angenehmes Klima – viel Sonne im laublosen Zustand, hinreichend Schatten im Sommer.

In den Saum der Randbereiche sind Nasch- und Nutzpflanzen wie Erdbeeren und Heidelbeeren, Minze und Melisse sowie Haselnusssträucher eingebettet, die zum einem robust genug für eine intensive Nutzung sind, zum anderen den jahreszeitlichen Wechsel in das pädagogische Konzept anschaulich einbinden.

Wassermanagement und Biodiversität

Die Freianlagen erfüllen neben den Anforderungen der Bewegungs-, Lern- und Spiellandschaft auch grundsätzliche Funktionen einer resilienten und nachhaltigen gebauten Umwelt. Dazu zählen ein Maximum an strukturreichen Vegetationsflächen, wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen und ein Regenwassermanagement als Kreislaufsystem. Die Dachflächen des Schulgebäudes werden als Retentionsdächer ausgebildet. (18 cm Substrat auf den Dächern (auch bei einer möglichen Solarnutzung, mit Retentionsboxen mit kapillarem Dochtsystem zur optimalen Niederschlagsrückhaltung und -verdunstung). Die Substratschicht in Zusammenspiel mit den Retentionsboxen speichert das Regenwasser und stellt es den Pflanzen zur Verfügung. In den erdangebundenen Vegetationsflächen wird das Regenwasser durch die Ausbildung der Topografie den Pflanzflächen BZW. Baumrigolen zugeführt und darüber hinaus in Zisternen für die Brauchwassernutzung gesammelt.

Alle Pflanzungen werden – neben ästhetischen Gesichtspunkten – so ausgeführt, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten können. Durch eine gezielte Auswahl an unterschiedlichen Substraten in den Randbereichen wird ein Mosaik aus ökologisch wertvollen Standorten initiiert, das sich durch Aussaat von gebietsautochthonem Wildkräutersaatgut zu besonders artenreichen Pflanzengesellschaften entwickelt.

Neubau Weiterführende Schule und Sporthalle Hafner | Konstanz

3. Preis | Neubau Weiterführende Schule und Sporthalle Hafner

Konstanz

In Zusammenarbeit mit Atelier30

Ankommen

Der Auftakt des neuen Schultages findet auf dem Vorplatz an der Nahtstelle zwischen neuem Grünzug und der von Nordwesten kommenden Quartiersstraße statt. Überschattet von zwei mehrstämmigen, großzügig unterpflanztem Amberbäumen mit seinen um die Bäume schwebenden Rundbänken, ist die Eingangsplaza Durchgangs- und Aufenthaltsbereich gleichermaßen. Wer zuerst kommt, findet auch sehr eingangsnah ums Eck auf der Ostseite einen Stellplatz für sein Fahrrad, ansonsten ist die große Anzahl der Fahrradeinstellplätze gut erreichbar unter dem Baumhain im Osten platzier.

Schullandschaft

Den Freiraum im direkten Anschluss an die Pausenhalle verstehen wir als stark begrünte Schullandschaft auf dem Niveau des Erdgeschosses dem 1. OG auf dem Dach über dem obersten OG. Sie ist überstellt von großkronigen Zukunftsbäumen und gegliedert durch abgesenkte Gräser- und Staudenflächen unter den Baumkronen, die neben Ihrem insektenfreundlichem Blütenreichtum gleichzeitig als Retentions.- und Sickerflächen dienen. Der zentrale Pausenhof ist mit sickerfähigem Betonpflaster mit teilweise linearen Rasenfugen befestigt. Die Ausstattungselemente sind multifunktional gestaltet – die Chilldecks, in der Nähe der Sitzstufen im Baumschatten angeordnet sind informeller Treffpunkt auch außerhalb der Pausen. Das von einer niedrigen Hecke umschlossene Freiluftstudierzimmer im Südosten bietet abseits vom Trubel des Pausenhofs an langen Studiertischen Platz fürs Lernen in Gruppen oder alleine. Zur Agrarlandschaft im Osten bildet eine Vogelschutzpflanzung einheimischen Bäumen und Sträucher und einem Saum aus standortgerechten Wildkräutern den Abschluss. Dort, wo keine bespiel- und betretbare Rasenfläche erforderlich ist, leisten magere, zweischürigen Wiesen ihren Beitrag zur Biodiversität.

Bewegungslandschaft

Auf dem Dach der Turnhalle wird die Schullandschaft zur Bewegungslandschaft – von verschiedenen Callisithenics-und Parcours-Angebote bis hin zu Bodentrampolinen findet sich alles, bei dem Sport und Spaß eine Einheit bilden. Dass auch mal nur zugeschaut wird, versteht sich von selbst: Lange Bänke, bei denen man zusammen auch auf der Lehne sitzen kann und intimere Sitzschalen für Zwei bilden die „Tribüne“ für die Action auf dem Dach. Gerahmt werden die Flächen durch eine trockenheitsresistente Gräser- und Staudenpflanzung. Sie sind so platziert, dass die Lasten möglichst effizient an den Rändern eingeleitet werden.

Eine breite, begrünte Treppenanlage mit integrierten Sitzstufen führt zum Streetballfeld und der Boulderskulptur auf Erdgeschossniveau

Wassermanagement und Biodiversität

Die Freianlagen erfüllen neben den Anforderungen der Bewegungs- und Lernlandschaft auch grundsätzliche Funktionen einer resilienten und nachhaltigen Gebietsentwicklung. Dazu zählen ein Maximum an strukturreichen Vegetationsflächen, wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen und ein Regenwassermanagement als Kreislaufsystem. Die Dachflächen des Schulgebäudes werden als Retentionsdächer ausgebildet. (18 cm Substrat auf den Solardächern, bis zu 50 cm auf dem 1. OG und im Bereich des Schulgartens, mit Retentionsboxen mit kapillarem Dochtsystem zur optimalen Niederschlagsrückhaltung und -verdunstung) Die Substratschicht in Zusammenspiel mit den Retentionsboxen speichert das Regenwasser und stellt es den Pflanzen zur Verfügung. In den erdangebundenen Vegetationsflächen wird das Regenwasser durch die Ausbildung der Topografie den Pflanzflächen zugeführt und darüber hinaus in Zisternen für die Brauchwassernutzung gesammelt. Bei Starkregenereignissen wird überschüssiges Regenwasser in Muldenversickerungssysteme (Versickerungskaskade) in den Pflanzflächen gesammelt.

Alle Pflanzungen werden – neben ästhetischen Gesichtspunkten – so ausgeführt, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten können. Durch eine gezieltes Auswahl an unterschiedlichen Substraten wird ein Mosaik aus ökologisch wertvollen Standorten initiiert, das sich durch Aussaat von gebietsautochthonem Wildkräutersaatgut zu besonders artenreichen Pflanzengesellschaften entwickelt.

Erweiterung und Umbau von zwei Grundschulen | Sassenburg

1. Preis | Erweiterung und Umbau von zwei Grundschulen

Sassenburg

In Zusammenarbeit mit Kauffmann Theilig & Partner

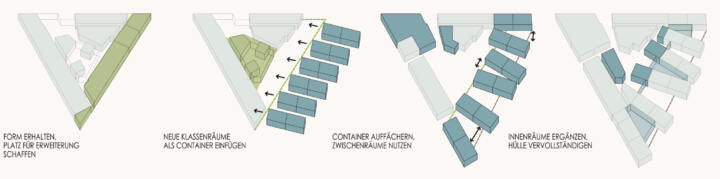

Die Grundschule im bunten Dreieck in Sassenburg erhält durch eine präzise gesetzte und atmosphärisch dichte Erweiterung eine neue räumliche und pädagogische Qualität. Der bestehende, dreieckige Solitärbau mit seiner markanten, abgeschlossenen Form wird durch eine erdgeschossige Erweiterung an der Südostseite ergänzt – nicht durch Aufstockung oder außenstehende Satelliten, sondern durch eine architektonisch verwandte Struktur, die das Dreieck schlüssig vergrößert und somit erweitert, ohne seine Identität zu verlieren. Diese Maßnahme schafft nicht nur zusätzliche Flächen, sondern auch lichtdurchflutete, offene Zwischenräume und eine neue Clusterstruktur: jeweils vier der zwölf neuen Klassenräume bilden gemeinsam mit dazwischenliegenden offenen Lernbereichen kleine pädagogische Einheiten. Die aufgefächerte Anordnung der Räume ermöglicht großzügige Tageslichtführung und eine enge Verzahnung von Innen- und Außenräumen.

Der bislang schwer nutzbare Innenhof wird durch eine behutsame Überdachung mit Oberlichtern zu einem klimatisch geschützten Zentrum der Schule umgewandelt – dem neuen Marktplatz. Dort finden künftig die Bibliothek und der Computerraum ihren Platz, beide zentral und hochwertig belichtet. Weitere punktuelle Ergänzungen innerhalb der bestehenden Struktur – wie etwa die neue Mensa an der West-Ecke – fügen sich organisch und mit minimalem baulichen Aufwand ein. Die Mensa selbst ist ideal positioniert: direkt neben dem Eingang mit großzügigen Innen- und Außenflächen, kurzen Wegen für die Essensausgabe, direkter Anlieferung von außen sowie einer flexiblen Erweiterbarkeit durch mobile Wände in Richtung Flur. Auch eine Bühne sowie der Anschluss an den Musikraum lassen sich leicht integrieren.

Der Bauablauf ist so konzipiert, dass die Schule während des gesamten Prozesses im Betrieb bleiben kann – ohne Interimslösung im klassischen Sinn. In den siebenwöchigen Sommerferien werden die bestehenden Bauteile an der Südostseite zurückgebaut und angepasst, eine leistungsfähigere Fassade ersetzt die marode Bestandsfassade. Zeitgleich werden die neuen Klassenräume als vorgefertigte Holzcontainer produziert, welche am Ende der Sommerferien direkt an ihrem endgültigen Standort positioniert werden. So beginnt das neue Schuljahr in einem bereits nutzbaren Teil des Neubaus. Die weiteren Umbauten – wie die Mensa, das Schließen des Innenhofs, Infrastrukturmaßnahmen und Arbeiten an der Westfassade – erfolgen innerhalb der darauffolgenden zehn Monate, bei laufendem Schulbetrieb. Die restlichen Maßnahmen und finalen Anbindungen werden in den darauffolgenden Sommerferien abgeschlossen. Nach eineinhalb Jahren ist das neue Schulhaus vollständig fertiggestellt.

Die bestehende Schule, so ambitioniert sie einst gedacht war, zeigte sich übertechnisiert und wartungsintensiv. Die neue Planung setzt bewusst auf funktionierende Low-Tech-Lösungen mit hohem didaktischem Potenzial: Fensterlüftung mit optimierter Querlüftung macht mechanische Systeme in den Klassenräumen überflüssig. Bestehende Lüftungsanlagen werden gezielt nur dort eingesetzt, wo sie sinnvoll sind – etwa in Küche, Mensa und innenliegenden Räumen. Für Heizung und Kühlung kommen Wärmepumpen mit regenerativen Energiequellen wie Fundamentabsorbern, Erdsonden und Bohrpfählen zum Einsatz. Eine statische Klimatisierung erfolgt über Deckenelemente, während Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen einen nahezu energieautarken Betrieb der Schule ermöglichen.

Materialität und Gestaltung orientieren sich an Bestand und Funktionalität. Die neuen Klassenräume bestehen aus selbstragenden Holzcontainern, ergänzt durch eine hölzerne Lamellenstruktur, die das geometrische Dreieck im Lageplan wieder vollständig schließt. Diese Lamellen dienen zugleich als Wetter- und Sonnenschutz durch die darüberliegende Photovoltaikschicht. Die Dachflächen werden saniert und die Lüftung in die neue Dachform integriert. Im Bestand werden die Fassaden reduziert transparent gestaltet, mit lichtlenkenden Lamellen, bedruckten Glaselementen und effektiven Sonnenschutzeinrichtungen.

Nicht zuletzt spiegelt sich in der Architektur das eigentliche “Bunte” des Dreiecks wider: die Schüler und die natürliche, sich wandelnde Landschaft. Verglaste, glänzende und bedruckte Bauteile fangen die Farben und Bewegungen des Schullebens sowie der Umgebung ein – ein lebendiges, vielfältiges Bild, das sich mit den Jahreszeiten verändert. So entsteht ein neues Schulgebäude, das das freundliche, lebendige Miteinander in einem klar gefassten, aber offenen architektonischen Rahmen in Szene setzt – unaufgeregt, nachhaltig und voller Aufenthaltsqualität.

Freianlagen

Das bestehende Schulgelände, eingebettet in das östliche Wohngebiet zeichnet sich durch eine offene Struktur mit mehreren Zugängen und weiten Blickbeziehungen in die umgebende Landschaft aus. Das neue Konzept nimmt diese positiven Merkmale auf und integriert sie in ein modernes, zukunftsfähiges Konzept.

Die neue Gestaltung umschließt den dreiecksförmigen Schulbau mit einer dichten abwechslungsreichen Bepflanzung und formt einen neuen robusten und lebendigen Pausenhof. Durch die organischen Formen der Pflanzbereiche schafft der Entwurf nicht nur eine spannende Beziehung zum Schulgebäude, sondern auch interne, geschützte Bereiche. Die Pflanzungen öffnen sich gezielt an den Hauptzugängen — dem Zugang über die Straße „Am Felde“ sowie dem Nebenzugang über den „Bokensdorfer Weg“ — und schaffen so einladende Eingangsbereiche.

Der Schulhof entwickelt sich aus den vorhandenen Strukturen der Freianlagen und dem neuen Erweiterungsbau zu einem zusammenhängenden Außenraum, der sich rund um das Gebäude legt. Er entwickelt sich so von einem umfangreichen Spielbereich im Westen des Gebäudes zu einem naturnahem Ruhebereich im Osten. Der Pausenbereich westlich vom Gebäude ist durch Angebote zum Toben, Buddeln und Spielen geprägt. Hier werden den Kindern unterschiedliche Bewegungsangebote wie eine große Kletterskulptur, Basketballkorb, Tischtennisplatten gemacht und zusätzliche Flächen für das freie Spiel vorgesehen. Auch das bestehende Außenklassenzimmer wird hier integriert und in einem ruhigeren und begrünten Schattenplatz vorgesehen, welches mit einem Klanggarten kombiniert wird.

In Richtung Osten entwickelt sich der Schulhof zu einem schattigen Rückzugsort. Hier befindet sich ein weiteres grünes Klassenzimmer und grüne Nischen und Flächen fürs Gärtnern. Die Möblierung auf dem gesamten Schulgelände lädt zu unterschiedlichen Aufenthaltsmöglichkeiten ein. So können sich überall Gruppen von Schüler*innen aufhalten, sich austauschen und bewegen. Die Grünflächen werden so gestaltet, dass sie zu den Rändern hin dichter und höher werden und die Einblicke ins Schulgelände reduzieren. Die abwechslungsreichen und standortgerechten Pflanzflächen fördern die ökologischen Lernprozesse und sensibilisieren die Schüler*innen für Umweltzusammenhänge. Zusätzliche Grüninseln reagieren auf klimatische Herausforderungen. Der Freiraum erfüllt somit nicht nur die Anforderungen eines modernen Schulhofs, sondern fördert auch eine bewusste Auseinandersetzung mit Natur und Nachhaltigkeit.

Im Bereich der nördlichen Haupterschließung bleiben ausreichend viele Fahrradbügel erhalten. Die Zugänge zum Müllplatz sowie zum kleinen Heizhaus werden eingebunden.

Neubau Molekulare Biologie der Universität Biologie am Campus Poppelsdorf der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn

1. Preis | Neubau Molekulare Biologie der Universität Biologie am Campus Poppelsdorf der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Bonn

In Zusammenarbeit mit Atelier30

Städtebauliches Konzept

Der viergeschossige Neubau für das Laborgebäude der Molekularen Biologie fügt sich städtebaulich als weiterer präzise gesetzter Baustein in das Gesamtkonzept des bestehenden Masterplans ein. Den oberen Abschluss des Gebäudes bilden ein gestaffeltes Technikgeschoss sowie eine Dachterrasse. Entlang der Planstraße E wird der Haupteingang durch einen Rücksprung im Erdgeschoss klar akzentuiert und bildet somit ein einladendes Entree. Der vorgelagerte, landschafts-architektonisch gestaltete Vorbereich mit integrierten Fahrradstellplätzen unterstreicht die Eingangssituation und schafft Aufenthaltsqualität. Zusätzliche Zugänge sind im südwestlichen Bereich entlang der Campusallee sowie entlang der Verbindungsachse zwischen Planstraße E und Käthe-Kümmel-Straße vorgesehen. Diese ermöglichen interne Anlieferungen und erschließen einen Nebeneingang. Zur Stärkung der campusprägenden Identität sind im Erdgeschoss rund um den zentralen Luftraum vorrangig kommunikative und publikumsorientierte Funktionen wie Seminarbereiche, EDV-Pools und eine Ausstellungsfläche im Foyer angeordnet. Die Fassade präsentiert sich im städtebaulichen Kontext der umliegenden Institutsgebäude als eine fein strukturierte Bandfassade mit integrierten Photovoltaik-Elementen, die zugleich eine Sonnenschutzfunktion übernehmen. Vertikale Fassadenelemente rhythmisieren zusätzlich die Gebäudehülle und dienen der Führung des außenliegenden Sonnenschutzsystems. Im Bereich der Brüstungen sind Elemente in Holzbauweise vorgesehen, die dem Gesamtbild eine warme, materialgerechte Akzentuierung verleihen und die Nachhaltigkeitsstrategie des Gebäudes unterstreichen.

Innere und äußere Erschließung, räumliche Organisation

Die Erschließung des Neubaus erfolgt zentral und verbindet alle Funktionsbereiche auf kurzen Wegen miteinander. Das kommunikative Herz des Gebäudes – ein großzügiger Innenbereich mit offenen Kommunikationszonen – erleichtert die Orientierung und fördert den interdisziplinären Austausch. Um diesen Kern gruppieren sich alle wesentlichen vertikalen Erschließungselemente wie Fluchttreppen, Technikschächte und Sanitärbereiche auf allen Ebenen. Neben allgemeinen Funktionen und zentralen Seminarräumen bildet der differenziert gestaltete Innenhof mit seinen Vor- und Rücksprüngen sowie den angrenzenden Terrassenbereichen das grüne Zentrum des Gebäudes. Im Erdgeschoss befinden sich um diesen Hof der Ausstellungsbereich, Seminarzonen sowie Funktionsräume wie Praktikumsbereiche, eine Elektrowerkstatt und EDV-Pools.

Die Obergeschosse werden neben den Fluchttreppen durch ein läufige galerieartige Treppenanlagen erschlossen, die direkt in das kommunikative Zentrum führen. Wechselnde Seminarzonen, Terrassen und offene Kommunikationsbereiche laden auf allen Ebenen zum informellen Austausch ein. Durch die versetzte Anordnung innerhalb der Geschossgrundrisse entsteht ein spannungsvoller Innenhof, der als verbindendes Element das Gebäudeensemble gliedert und belebt. Labore, Auswertebereiche und flexible Büroflächen sind logisch und nutzungsnah innerhalb der Geschosse organisiert und optimal an die Erschließung angeschlossen.

In der Gesamtheit entsteht ein fein austariertes Raumgefüge mit einem zentralen kommunikativen Herz und ruhigen, dezentralen Arbeitsbereichen – eine Struktur, die sowohl Austausch als auch konzentriertes Arbeiten fördert.

Die Dachfläche wird im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit extensiv begrünt – mit heimischen Gräsern und Straucharten zur Förderung der Biodiversität. Ergänzend dazu steht den Mitarbeitenden eine weitere Dachterrasse als Aufenthaltsbereich mit Blick über den Campus zur Verfügung. Zudem ist eine großflächige Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorgesehen, die einen wesentlichen Beitrag zur Energieeffizienz des Gebäudes leistet.

Architektur, Konstruktion und Materialität

Das Gebäude ist als optimierter Hybridbau konzipiert, bei dem Materialien gezielt dort eingesetzt werden, wo sie funktional, wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll sind. Grundlage der Materialwahl ist der ressourcenschonende Kreislaufgedanke, der über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirksam werden soll. Die Primärkonstruktion wird als materialeffizientes Stahlbetonskelett in Halbfertigteilbauweise ausgeführt. Der Einsatz von Recyclingbeton wird dort vorgesehen bzw. geprüft, wo er statisch und wirtschaftlich vertretbar ist. Die klare und durchgängige Tragwerksstruktur erlaubt den Einsatz vorgefertigter Bauelemente und ermöglicht eine robuste, wirtschaftliche Bauweise sowie einen optimierten Bauablauf. Untergeschoss, Treppenhauskerne, punktgestützte Decken und brandschutzrelevante Bauteile werden in Massivbauweise errichtet. Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die zentralen Erschließungs- und Technikkerne.

Die Fassadenelemente sind in hoch wärmegedämmter, vorgefertigter Holzbauweise mit vertikal strukturierter Holzverschalung vorgesehen. Die vertikale Schwertstruktur im Bereich der Fensterbänder dient der Aufnahme der integrierten Photovoltaikelemente und strukturiert zugleich das Fassadenbild. Die horizontal angeordneten PV-Module übernehmen ergänzend die Funktion des baulichen Sonnenschutzes und integrieren die notwendige Brandschottung.

Das statische System – kombiniert mit einem hohen Vorfertigungsgrad – bildet die Grundlage für eine wirtschaftliche, zeiteffiziente und langlebige Bauweise. Das Laborraster ist mit 1,20 m definiert. Daraus abgeleitet ergeben sich die Konstruktionsraster von 3,60 m, 7,20 m und 10,80 m. Weitgespannte Decken werden durch Unterzüge unterstützt. Die Fensterteilung folgt dem Ausbauraster und ermöglicht eine flexible Anbindung mobiler Trennwände zur variablen Raumstrukturierung.

Die Innenräume zeichnen sich durch eine klare Materialästhetik aus: helle Wandflächen, Holzoberflächen und Glas schaffen ein hochwertiges, lichtdurchflutetes Raumklima. In Verbindung mit abgestimmten Bodenbelägen und einem differenzierten Farb-Materialkonzept entstehen Räume, die gleichermaßen für konzentrierte Einzelarbeit wie für offene Teamarbeit geeignet sind. Visuelle Bezüge zwischen den Funktionsbereichen stärken Transparenz, Identifikation und hausinterne Kommunikation. Alle Glasflächen sind mit einem außenliegenden Sonnenschutzsystem ausgestattet. Im Bereich der zentralen Erschließung kommen akustisch wirksame Lignotrend-Oberflächen mit hell lasierter Holzoptik zum Einsatz, die dem Gebäude eine warme, ruhige Atmosphäre verleihen.

Die Dachflächen werden durchgehend begrünt und mit Photovoltaikanlagen kombiniert – ein integraler Bestandteil des nachhaltigen Energiekonzepts des Gebäudes.

Neugestaltung Schulcampus Mühlenberg | Wipperfürth

Anerkennung | Neugestaltung Schulcampus Mühlenberg

Wipperfürth

In Zusammenarbeit mit LH Architekten und STLH Architekten

Leitidee und Städtebau

Der Neubau für den Schulcampus generiert sich aus drei einfachen, ineinander geschobenen Volumen für die beiden Nutzungen Realschule und Hauptschule sowie den gemeinsam genutzten Bereichen dazwischen. Aufgrund des unterschiedlichen Flächenbedarfs unterscheiden sich die drei Kuben in Fläche und Höhe, sodass sich ein differenziertes Gesamtensemble ergibt, bei dem die einzelnen Nutzungen weiterhin klar ablesbar bleiben. Der Baukörper für die Hauptschule ist im westlichen Grundstücksbereich angeordnet, der für die Realschule im östlichen. Beide überragen mit vier, bzw. fünf Obergeschossen den dreigeschossigen Kubus für die Gemeinschaftsflächen und Fachklassenbereiche, die Eigenständigkeit beider Schulen als separate Organisationseinheiten bleibt dabei gewahrt. Die Gebäudevolumen für die Realschule und die Gemeinschaftsbereiche verfügen jeweils über Innenhöfe, um die Belichtung aller Räume zu gewährleisten. Die Anordnung der Baukörper erlaub es, den Neubau in zwei Bauabschnitten errichtet zu können, auf aufwendige Interimslösungen kann dadurch verzichtet werden. Die Höhenstaffelung des Schulcampus folgt dabei der nach Osten ansteigenden Topographie des Areals, der Footprint des Gebäudes wird dadurch minimiert. Aufgrund dieser Topografie entsteht nach Südwesten unter dem Erdgeschoss ein weiteres, teilweise eingegrabenes „Gartengeschoss“, das zusätzliche Nutzungen in allen Bereichen aufnimmt. Die beiden Schulhöfe können so auf unterschiedlichen Ebenen angeordnet werden, sie erstrecken sich südwestlich (Hauptschule) und nordöstlich (Realschule) an die Baukörper angrenzend und folgenden damit der Grundidee der separaten Organisationseinheiten. Beide Schulhöfe verfügen durch Unterschnitte im Gebäudevolumen über die geforderten überdachten Bereiche. Die klare farbliche Ausbildung der Fassaden folgt dem Farbcode für die beiden Schulen, der Mittelbau für die Gemeinschaftsnutzungen erhält einen eigenständigen Farbcode. Die Voss-Arena erhält einen neuen Eingangsbaukörper, der nicht nur die Erschließung vom Schulhof aus ermöglicht, sondern über ein weiteres Geschoss aus direkt von der Straße aus erreichbar ist. Die Arena bekommt damit eine eigene Adresse und Sichtbarkeit vom Straßenraum und damit einen vom Schulgelände unabhängigen Zugang.

Freiraum

Erschlossen wird das Gelände über einen gemeinsamen Zugang von Norden. Ein zweiter Zugang wird von Süd-Westen ermöglicht, über den Zugang zum südlich gelegenen Wohngebiet. Hier sind auch nach wie vor – neu geordnet – die geforderten Stellplätze angeordnet. Die gemeinsam genutzten Sportfelder liegen – wie auch die „grünen Klassenzimmer“ im südlichen Grüngürtel und fassen die Schulhöfe. Unter Berücksichtigung einer möglichst flexiblen Nutzung der Schulhofflächen werden auch hier grüne Inseln und Baumpflanzungen vorgesehen, die die Aufenthaltsqualität fördern und dem Kleinklima zugutekommen. In den grünen Rahmen eingebettet sind auch die Outdoor-Klassenzimmer beider Schulen. Auch hier wird die Topografie genutzt und mit Sitzkanten sichtbar gemacht. Trotz der Hanglage konnten Flächen geschaffen werden, die für den Rückhalt von Regenwasser zur Verfügung stehen. Bei der Farbigkeit der Beläge wurden hellere, aber blendfreie Farbtöne gewählt, diese absorbieren weniger Strahlungswärme.

Baukörper

Die drei gleichwertigen Haupteingänge sind jeweils zum nördlichen Vorplatz ausgerichtet, durch Bauköperrücksprünge gekennzeichnet und damit leicht auffindbar. Das Organisationsprinzip beider Schulen ist dabei identisch: Über die Haupteingänge erreicht man jeweils die im Erdgeschoss verorteten Verwaltungs- und Personalbereiche sowie die vertikalen Haupterschließungskerne, die jeweils in den Überlappungsflächen der Kuben angeordnet sind. Diese Kerne dienen gleichzeitig als Übergang und Verbindung zu den mittig angeordneten gemeinsamen Nutzungen wie z.B. Aula und Mensa und den Fachklassenbereichen in den Obergeschossen. An den Enden der jeweiligen Baukörper befindet sich jeweils ein außenliegendes Treppenhaus, das den zweiten Rettungsweg darstellt. Beide Schulen verfügen in den oberen Geschossen jeweils über „Etagenfoyers“, über die man die Lerncluster-Bereiche erreicht. Die Treppen und Foyers sind dabei je nach Schule unterschiedlich gestaltet, was die jeweiligen eigenen Identitäten der Schulen unterstreicht und die Orientierung erleichtert. Im dritten Obergeschoss verfügen beide Schulen über eine Dachterrasse auf dem Dach des Mittelbaus. Der Mittelbau nimmt im Erdgeschoss das Forum, die Bibliothek sowie den Ganztagsbereich auf, im Gartengeschoss befinden sich hier die zweigeschossige Aula und die Mensa, sowie Musikräume. Die großzügige Freitreppe mit Sitzstufenanlage im Forum verbindet beide Geschosse. Forum und Mensa sind dabei als Regenpausenbereiche den jeweiligen Schulhöfen zugeordnet. In den Obergeschossen sind im Mittelbau die für beide Schulen nutzbaren und benötigten Fachklassenbereiche angeordnet.

Materialität, Konstruktion & Nachhaltigkeit

Das gesamte Gebäude ist oberhalb des als Massivbau vorgesehenen Gartengeschosses als Holz-Beton-Verbundkonstruktion konzipiert. Die Erschließungs- und Treppenhauskerne werden in Stahlbetonbauweise errichtet, um den Brandschutzanforderungen zu genügen und gleichzeitig die Aussteifung des Gebäudes zu gewährleisten. In den übrigen Bereichen wird eine Betondecke auf Holzträger im Raster 1,25m aufgelegt. Diese Träger sind an Hauptträger in Fassaden- und Flurwandrichtung angebunden, die auf Stützen im Raster 3,75m aufliegen. Der Materialaufwand für die Decken kann durch diese Konstruktion minimiert werden. Alle Holzbauteile sind so dimensioniert, dass der Brandschutz über Abbrand sichergestellt wird. Die Materialität der Konstruktion kann damit in allen Gebäudebereichen sichtbar und erlebbar gemacht werden. Die Skelettbauweise ermöglicht, auf alle Anforderungen des Raumprogramms flexibel reagieren zu können, spätere Anpassungen der Raumgrößen sind problemlos möglich. Das Konstruktionsraster wird über die Fassade auch nach außen getragen. Vertikale Lisenen aus Holz gliedern diese, in den Sockelbereichen wird dieses Raster abgelöst durch das Stützen-Hauptraster von 3,75m. Prägnant auskragende Fensterbänke als oberer Abschluss der Brüstungsbereiche bilden dazu das horizontale Pendant. Die variierende Verkleidung der Brüstungsbänder aus profilierten Keramikelemente verleiht wiederum jedem Baukörper seine eigene Identität. Die Farbgebung der Lisenen, Brüstungen und der sonstigen geschlossenen Fassadenbereiche folgen weitestgehend monochrom dem Farbkonzept für die einzelnen Nutzungsbereiche Hauptschule (blau), Mittelbau (grün) und Realschule (rot). Alle Räume verfügen über außenliegenden Sonnenschutz. Das Dach des Mittelbaus wird intensiv begrünt und als Retentionsdach aktivierbar, jede Schule verfügt hier über eine eigene Terrasse. Die Dächer der Schulbaukörper sind jeweils extensiv begrünt und mit großflächigen PV-Anlagen ausgerüstet. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Wärmepumpe, die im Sommer auch zur Kühlung herangezogen werden kann. Der Großteil der Räume ist mit Fussbodenheizung ausgerüstet. Durch die optimale Ausrichtung der Räume – der überwiegende Teil orientiert sich nach Norden oder Süden – werden die solaren Einträge im Sommer minimiert. Der Verglasungsanteil der Fassade wurde so konzipiert, dass Nutzung von künstlicher Belichtung reduziert werden kann.

Freiraumplanung Jeetzelufer, Amtsgarten und alter Friedhof | Lüchow

Anerkennung | Freiraumplanung Jeetzelufer, Amtsgarten und alter Friedhof

Lüchow

Die drei innerstädtischen Grünräume – Amtsgarten, Alter Friedhof und Jeetzelufer – bilden entlang der Langen Straße eine zusammenhängende Abfolge von Freiräumen, die Natur, Wasser und Ruhe mitten in Lüchow erfahrbar machen. Sie sind über ein durchgängiges, barrierefreies Wegesystem miteinander vernetzt, sodass Besucher:innen die unterschiedlichen Qualitäten der Bereiche gut erschließen können. Einheitliche Möblierung, Aufenthalts- und Ruhebereiche schaffen Orientierung und fördern die Aufenthaltsqualität, während die unterschiedlichen landschaftlichen Charaktere der drei Räume unterschiedliche Atmosphären vermitteln. Die Planung verbindet historische, soziale und ökologische Aspekte, stärkt die Identität der Innenstadt und bietet Orte für Begegnung, Erholung und Naherholung für alle Generationen.

Durch die gezielte Abfolge der Grünräume entstehen sowohl klare Bezüge zwischen den einzelnen Bereichen als auch ein übergeordnetes städtisches Erlebnis. Die Integration naturnaher Gestaltungselemente, Bepflanzung und wasserbezogener Strukturen unterstützt die ökologische Funktion, stärkt die Biodiversität und trägt zu einer nachhaltigen, resilienten Innenstadt bei. So entsteht ein stimmiges Gesamtkonzept, das die Aufenthaltsqualität erhöht, verschiedene Nutzergruppen anspricht und die Innenstadt langfristig als identitätsstarken und lebendigen Stadtraum positioniert.

Jeetzelufer

Die Jeetzel durchquert in Nord-Süd-Richtung das Zentrum von Lüchow und prägt als innerstädtischer Flusslauf das Stadtbild. Historisch als Transportweg genutzt, erfüllt die Jeetzel heute vor allem Funktionen im Hochwasserschutz, in der Stadtstruktur und für ökologische Belange. Die innerstädtischen Ufer sind derzeit stark reguliert, naturnahe Aufenthaltsbereiche nur vereinzelt vorhanden, und der Fluss bleibt für die Bürger:innen weitgehend unerlebbar.

Ziel der Neugestaltung ist es, die Jeetzel stärker in das Stadtleben zu integrieren, ihre ökologischen Potenziale zu stärken und neue Aufenthalts- und Erlebnismöglichkeiten zu schaffen. Unter Berücksichtigung der städtischen Gegebenheiten und des Hochwasserschutzes wurde ein Konzept entwickelt, das naturnahe Gestaltung mit Aufenthaltsangeboten verbindet.

Entlang des Ufers wurden an mehreren Stellen Sitzstufen in die Böschung integriert und zum Teil schwimmende Holzdecks auf dem Wasser angelegt, die den Fluss unmittelbar erlebbar machen. Im nördlichen Bereich entsteht zudem ein Anlegesteg für Kanus und ähnliche Nutzungen, ergänzt durch eine sichere Zufahrt von der Straße „Am Deich“. Gerade der südliche Aufenthaltsbereich, auf der Seite des Altenheims, wurde barrierefrei zugänglich gestaltet, sodass Menschen aller Altersgruppen das Wasser über eine in die Böschung integrierte Rampe erreichen und genießen können.

Die Abfolge der Aufenthaltsbereiche fügt sich harmonisch in die städtische Struktur ein: mal urban geprägt, mal naturnah, und schafft so eine abwechslungsreiche Erlebnisqualität. Ergänzend wurden entlang der vorhandenen Wege neue Bänke und sogenannte „Chillsofas“ installiert, die zu kurzen Pausen und Verweilen am Ufer einladen. Um den Hochwasserschutz auf dem Deich nicht zu beeinträchtigen, wurde dieser von Bäumen und fest installierten Einbauten freigehalten. Stattdessen wurden entlang der Wege auf der wasserabgewandten Seite neue Bäume gepflanzt, die Schatten auf den Wegen und Sitzbereichen spenden und so das Aufenthaltsangebot zusätzlich aufwerten.

Die Böschungen wurden an vielen Stellen mit standorttypischer Vegetation bepflanzt. Flusstypische Pflanzengemeinschaften im Wasser und am Ufer tragen zur ökologischen Vielfalt bei, fördern die Biodiversität und unterstützen die natürliche Reinigung des Gewässers. Blühwiesen entlang der Uferzonen bieten zusätzlichen Lebensraum für Insekten und andere Kleintiere. 2mal im Jahr werden die Wiesen gemäht, um die Flutsicherheit der Böschungen zu gewährleisten.

Insgesamt entsteht ein Jeetzelufer, das die Stadt aufwertet, den Bürger:innen neue Aufenthaltsqualitäten und Bewegungsräume eröffnet und zugleich ökologische Funktionen stärkt. Die Neugestaltung verbindet urbanes Leben, Naturerlebnis und Wassererfahrung und trägt so wesentlich zur Aufwertung des Stadtzentrums von Lüchow bei.

Amtsgarten

Der denkmalgeschützte Amtsgarten bildet einen wichtigen grünen Baustein im Südwesten Lüchows. Als historisch gewachsene Parkanlage mit landschaftlichem Charakter ist er geprägt durch den Verlauf der Drawehner Jeetzel, die das Gelände in weichen Linien durchzieht und als prägendes Element des Ortes erhalten bleibt.

Ziel der Neugestaltung ist es, die vorhandenen Qualitäten des Amtsgarten zu stärken, seine Aufenthaltsqualität zu steigern und den Bezug zum Wasser stärker erlebbar zu machen. Unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange wurde eine behutsame, naturnahe Aufwertung vorgenommen, die bestehende Strukturen respektiert und zugleich neue Angebote für unterschiedliche Nutzer:innengruppen schafft.

Die Wegeführung wurde ergänzt und qualifiziert, sodass eine klare Orientierung und bessere Erschließung entstehen, ohne den landschaftlichen Charakter zu beeinträchtigen. Entlang der Drawehner Jeetzel wurde der Uferraum abschnittsweise zu einem erlebbaren Auenbereich geöffnet. Typische Flussvegetation und wasserklärende Pflanzen stärken hier die ökologische Funktion und fördern die Biodiversität. Sitzstufen und Holzplattformen laden zum Verweilen am Wasser ein und schaffen Orte, an denen das Wasser sinnlich erlebbar wird.

Die Pergola wurde erneuert und das historische Relikt als identitätsstiftendes Element bewahrt. Ein neu eingefügter, wettergeschützter Pavillon ergänzt das Angebot und bietet so einen geschützten Aufenthaltsort. Ein Klangpfad und neu angelegte Wildblumenbereiche schaffen zusätzliche Erlebnisschichten, die den Amtsgarten zu einem Ort des Entdeckens machen.

Durch die dezente, naturnahe Gestaltung und die einheitliche, zurückhaltende Material- und Formensprache entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das den historischen Charakter. Der Amtsgarten wird so zu einem Naherholungspark, der Natur, Geschichte und Aufenthalt im Grünen verbindet – ein grüner Erlebnisort inmitten der Stadt, der die ökologische und atmosphärische Qualität des Ortes nachhaltig stärkt.

Alter Friedhof

Der denkmalgeschützte Alte St.-Annen-Friedhof liegt am östlichen Rand der Lüchower Altstadt und bildet mit seinem wertvollen Baumbestand einen ruhigen, von Geschichte geprägten Freiraum. Als Begräbnisstätte mit besonderer Atmosphäre ist er heute vor allem Erinnerungs- und Begegnungsort.

Ziel der Neugestaltung ist es, den besonderen Charakter des Friedhofs zu bewahren und zugleich seine Erlebbarkeit und Aufenthaltsqualität zu verbessern. Unter Wahrung der denkmalpflegerischen Belange wurde eine zurückhaltende Gestaltung entwickelt, die bestehende Strukturen respektiert und durch gezielte Ergänzungen aufwertet.

Die vorhandenen Wege, die entlang der alten Familiengräber und des Kriegerdenkmals verlaufen, wurden aufgewertet und barrierefrei ausgebaut. Ergänzende, untergeordnete Wegeverbindungen im Inneren des Areals schaffen neue Durchlässigkeit und betonen die Raumstruktur des Friedhofs. Zwischen den neuen Wegen entsteht ein kleiner Skulpturengarten, der eine weitere Ebene des Erlebens eröffnet und den Ort um eine künstlerische Dimension bereichert.

Im Bereich des Eingangs und der Hauptwege entsteht ein kleiner Platz, der die Besucher:innen empfängt und einen besonderen Akzent setzt. Ein kleiner Brunnen aus Naturstein, in den aus einem Wasserhahn leicht das Wasser läuft, schafft eine ruhige und entspannte Atmosphäre und überdeckt gleichzeitig die Geräusche der benachbarten Straße.

Die Anlage bietet großzügige, von alten Bäumen beschattete Aufenthaltsbereiche, die zum Verweilen und ruhigen Austausch einladen. Neue Sitzmöglichkeiten in Form von Bänken und Sitzblöcken schaffen Orte der Ruhe und laden insbesondere die Schüler:innen des angrenzenden Schulzentrums zur respektvollen Aneignung des Ortes ein.

Besonderes Augenmerk galt der Gestaltung der Randbereiche. Hier wurde eine Lösung entwickelt, die die privaten Gärten der angrenzenden Grundstücke respektiert und zugleich klare, gestalterisch gefasste Übergänge schafft. Eine strukturierte Bepflanzung aus Hecken und Strauchgruppen dient als sanfte Abgrenzung zwischen privatem und öffentlichem Raum, während gezielte Öffnungen den Zugang zum Friedhof weiterhin ermöglichen. Retentionsmulden und Blühwiesen ergänzen die Anlage und stärken deren ökologische Qualität, indem sie zur Versickerung von Regenwasser beitragen und gleichzeitig wertvolle Lebensräume für Insekten schaffen.

Insgesamt entsteht ein Ort, der Geschichte und Gegenwart miteinander verbindet – ein stiller, grün gefasster Erinnerungsraum, der durch seine Offenheit, ökologische Aufwertung und behutsame Gestaltung neue Möglichkeiten der Begegnung bietet und den Alten Friedhof als identitätsstiftenden Bestandteil der Stadtlandschaft Lüchows stärkt.

Transformation Bezirksamt Hamburg-Nord | Hamburg-Eppendorf

3. Preis | Transformation Bezirksamt Hamburg-Nord

Hamburg-Eppendorf

In Zusammenarbeit mit gmp Architekten

Städtebau und Denkmalschutz

Die Potentiale des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles „Bezirksamt Hamburg-Nord“ herauszuarbeiten und zu stärken ist das Ziel dieses Wettbewerbsbeitrages. Der Verwaltungsbau wird in ein lebenswertes und zukunftsfähiges Quartier transformiert: Das Seitzquartier entsteht.

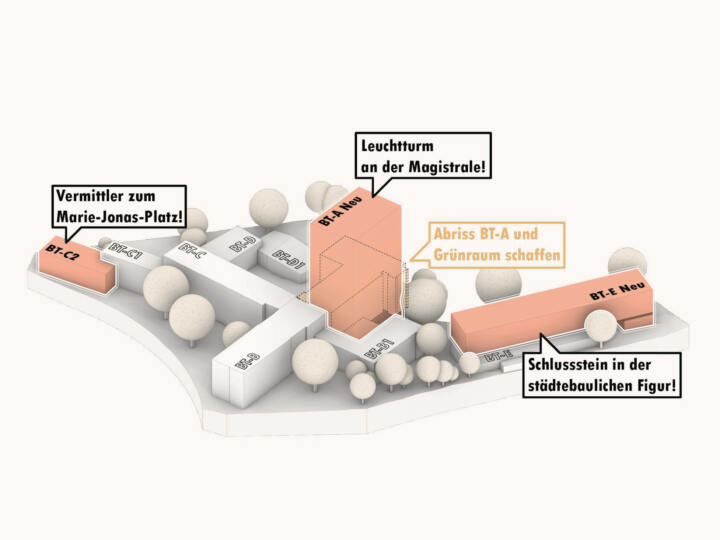

Die denkmalgeschützten Bauteile B-E nach den Plänen des Architekten Paul Seitz werden in ihrer Bausubstanz erhalten und behutsam durch drei Neubauten ergänzt: Ein neuer Turm als Hochpunkt an der Magistrale betont durch seine Fernwirkung den Auftakt von Eppendorf. Er stellt sich anstelle des Bauteils A direkt hinter das Bauteil B1, dockt mit einer überdachten Halle als Fuge daran an und schafft nach Osten einen großen und zusammenhängenden Innenhof.

Eine Aufstockung der ehemaligen Bücherhalle arrondiert den Gebäudeblock entlang der stark befahrenen Lenhartzstraße. Dabei ist die Straßenkante des Neubaus ein Stück nach hinten versetzt, sodass das Bauteil E seine Präsenz behält. Ein Anbau an Bauteil C1 verbindet als vermittelnder Baustein das Quartier mit dem angrenzenden Marie-Jonas-Platz. Die ursprüngliche Entwurfsidee wird hier fortgeführt, indem sich der Neubau gegenüber dem Bestand in der Höhe abstaffelt und eine neue Stirnseite erzeugt. So fügen sich alle Neubauten harmonisch in die Bestandsstruktur und die angrenzende Bebauung ein und entwickeln diese zeitgemäß weiter.

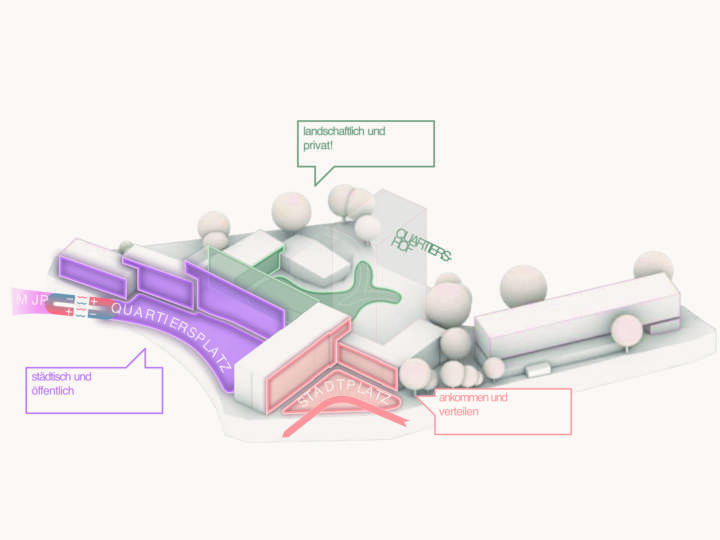

Die Bestandsgebäude werden in Abstimmung mit dem Denkmalamt saniert und in den Innenräumen für die neue Nutzung umgebaut. Die Fassaden behalten ihre schützenswerte Präsenz und werden lediglich in den Hofbereichen um Balkone ergänzt (Bauteil C und D). Dort ergibt sich ein innerer, privater und landschaftlich geprägter Quartiershof als Oase und identitätsstiftenden Raum für die Bewohner:innen des Seitzquartiers im Gegensatz zu dem eher öffentlichen Quartiersplatz zum Marie-Jonas-Platz- und dem eher städtischen Platz zur Magistrale hin.

Erschließung und Nutzung

Durch die Neubauten wird eine angemessene Nutzungsdichte und damit einhergehend auch eine größere Wirtschaftlichkeit des Projekts möglich. Nach Norden sind im EG v.a. Einzelhandelsflächen angeordnet. In den unteren Geschossen auf der Ostseite und im Hochpunkt finden sich Bürobereiche. In den oberen Geschossen sind Wohnungen unterschiedlicher Größe vorgesehen – vom kompakten 1-Zimmerappartement im Bestand bis hin zu großzügigen Stadthäusern in Bauteil D oder Maisonettewohnungen im Bauteil C.

Freiraumgestaltung

Mit der Transformation des Verwaltungsgebäudes in ein Quartier mit Gewerbe-, Büro und Wohneinheiten ändern sich auch die Anforderungen an den Freiraum. Ungenutzte und nicht zugängliche Grünflächen, rein funktionale Eingangsbereiche und Stellplatzflächen machen Platz für nachbarschaftliches Leben und Spielflächen. Der Innenhof ist öffentlich zugänglich, jedoch vorwiegend den Bewohner:innen vorbehalten. Neupflanzungen in freien, geschwungenen Formen ergänzen den bestehenden schützenswerten Baumbestand. Erschlossen wird der Hof direkt von den umliegenden Gebäuden. Eine private Durchwegung verbindet die Freiräume untereinander.

Mobilitätskonzept

Der Bedarf der KFZ-Stellplätze ermittelt sich aus Erfahrungswerten, in denen ortsspezifische Abminderungsfaktoren berücksichtigt sind. Den Bewohnern und Gästen stehen zwei große Fahrradgaragen, ergänzt durch dezentrale Parkbereiche in den Freibereichen zur Verfügung. Ein Mobility-Hub und zwei Fahrradwerkstätten komplettieren das Mobilitätskonzept.

Quartier Westerwischstrom | Cuxhaven

3. Preis | Quartier Westerwischstrom

Cuxhaven

In Zusammenarbeit mit Thomas Schüler Architekten und Stadtplaner

Städtebauliche Leitidee

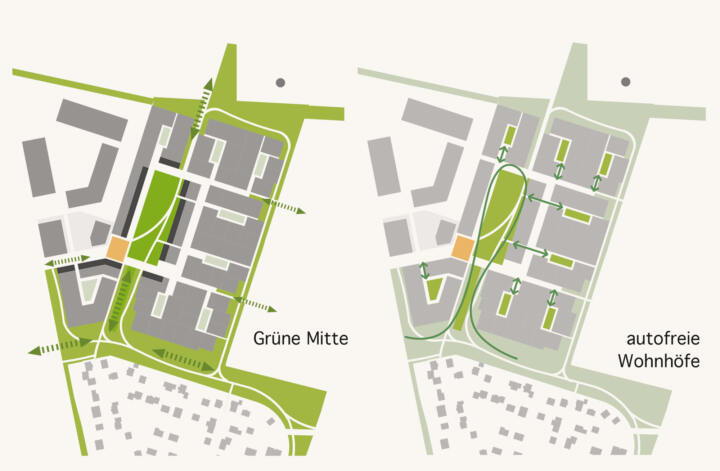

Aufgrund der bestehenden Insellage benötigt das neue Quartier ein nachbarschaftliches Gefüge um hier zukünftig eine Identität zu erzeugen. Als zentrales freiräumliches Element entsteht ein Anger, der als „Grünes Herz“ einen gemeinschaftlichen Innenbereich ausbildet, an den sich alle Baufelder anlehnen und ihre Adressen erhalten.

Der Anger vernetzt sich mit den Landschaftsräumen, insbesondere zum südlich Grünzug und der Süderwischschule und schafft so einen zusammenhängendes Freiraumgerüst. Aus diesen Wegeachsen entstehen wie selbstverständlich die einzelnen Baufelder, die der Grünen Mitte seine Raumkanten geben.

Der Biotopbereich des Röhrichstreifens bleibt erhalten und erhält einen ausreichenden Pufferstreifen. Er wird zum neuen freiräumlichen Thema der Grünen Mitte und stärkt die Funktion eines Retentionsanger.

Quartiersmitte

In direkter Blickbeziehung zur Theodor-Heuss-Allee entsteht ein zentral gelegener Quartiersplatz als repräsentativer Auftakt zum neuen Quartier. Er öffnet sich fensterartig zum Retentionsanger und bildet hier eine zentrale Mitte aus. Als urbaner Platzraum lässt er vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zu und integriert zentrale Spiel- und Aktionsflächen. Große Bänke und Sitzstufen laden zum Verweilen ein und schaffen eine angenehme Aufenthaltsqualität mit Blick über den Retentionsanger hinweg.

Der bauliche Mittelpunkt wird durch die Kita gebildet, die hier zusammen mit einem Bäcker oder einem kleinen Dorfladen im angrenzenden Quartiershaus den Platz beleben. In den Obergeschossen können sich hier Sonderwohnformen als Mehrgenerationenhaus oder Seniorenwohnen befinden.

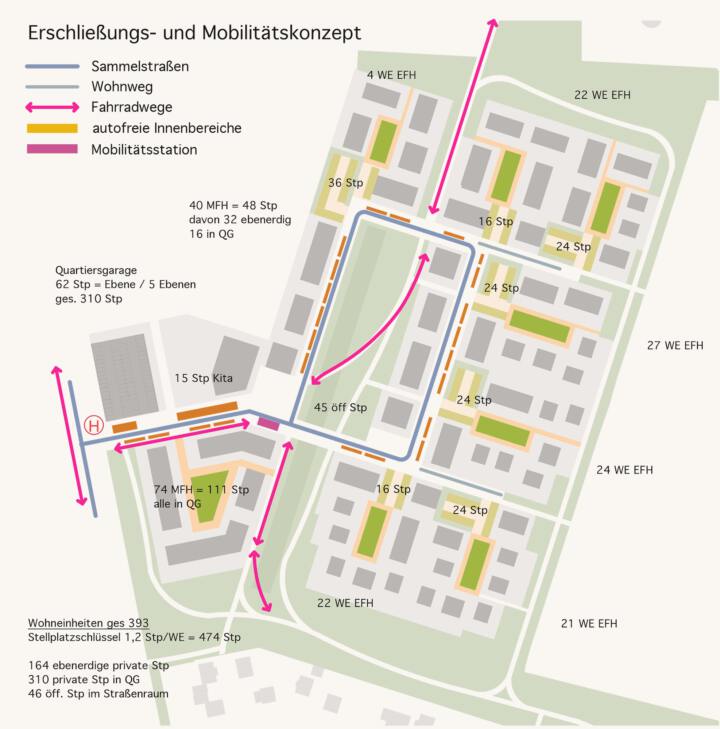

Der Vorbereich entlang der Kreisstraße wird freiräumlich in die neue Platzfolge eingebunden und bildet das Entree zum neuen Quartier. Hier befinden sich die ÖPNV-Haltestelle und die Quartiersgarage, die hier auch als baulicher Lärmschutz genutzt wird.

Gartenhöfe an der Grünen Mitte

Das modulare Konzept der Gartenhöfe bildet kleine Nachbarschaften aus, die mit unterschiedlichen Gebäudetypen für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäusern mit dem Schwerpunkt familiengerechtes und gemeinschaftliches Wohnen bebaut werden können. Sie gruppieren sich um einen Gartenhof mit Spiel- und Kommunikationsflächen, wodurch das nachbarschaftliche Zusammenleben gestärkt wird. Die bauliche Dichte ist an der Grünen Mitte am höchsten und lockert sich zu den Rändern hin auf.

Die Gebäude entlang der Grünen Mitte sind für Baugruppen vorgesehen die durch eine individuelle Bebauung eine markante Parkkante mit abwechslungsreicher Architektur ausbilden. Die erdgeschossigen gemeinschaftlichen Nutzungen und die kleine Büros für W+A besitzen leicht auffindbaren Adressen und beleben den öffentlichen Raum.

Verkehrsfreies Wohnumfeld

Direkt im Zufahrtsbereich befindet sich die Quartiersgarage, die hier die Stellplätze des westlichen Geschoßwohnungsbaus aufnimmt. Im Sockel befinden sich ein Fahrradparkhaus und eine Energiezentrale, die als Heizkraftwerk oder Großwärmepumpe das Quartier autark mit Energie versorgt.

Die Stellplätze der Gartenhöfe befinden sich direkt an den Zufahrtsbereichen und halten die Innenbereiche autofrei wodurch Nachbarschaften mit einer hohen Lebensqualität entstehen. Eine zurückhaltende und wohlgesetzte Möblierung schafft Aufenthaltsqualitäten in den öffentlichen Räumen als Orte der Begegnung und Kommunikation.

Direkt am Quartiersplatz befindet sich eine Mobilitätsstation, die hier alle Funktionen der „sanften Mobiltät“ wie carsharing und e-Mobilität aufnimmt. Die Fuß- und Radwege durch die Grünraume stärken das durchlässige innere Erschließungskonzept und fördern den individuellen Fuß- und Radverkehr.

Grüne Mitte als Retentionsanger

Die Grüne Mitte dient als großer Retentionsanger, er wird naturnah ausgebildet und übernimmt die Funktion eines Retentionsraumes für das anfallende Regenwasser. Er trägt durch seine Aufenthaltsqualität, seine Spielangebote und ökologische Funktion als Regenwasserretentionsfläche zur Qualitätssteigerung und Identifikation des Quartiers bei.

Eine flache Rasenmulde parallel zum Röhrichstreifen übernimmt die Funktion eines zentralen Retentionsraums, der das Regenwasser aus den benachbarten Wohnhöfen aufnimmt und in die nördlich und südlich angrenzenden Regenwasserrückhalteflächen ableitet. Das Zusammenspiel aus Röhrichtbestand und der Erweiterung mit wechselfeuchten Retentionsflächen wird bezüglich Modellierung, Zuführung von Regenwasser sorgfältig mit den Belangen des Naturschutzes abgestimmt.

Regenwasser- und Klimafolgenanpassungskonzept

Das Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung folgt den Prinzipien, die Versiegelung von Flächen auf ein Mindestmaß zu reduzieren und den

Regenwasserabfluss am Entstehungsort zurückzuhalten, sodass ein großer Teil des Wassers durch Verdunstung nicht mehr abgeleitet werden muss. Zunächst wird in den Baufeldern das anfallende Regenwasser der Flachdächer in Retentionsdächern mit minimalem Abfluss und einer Verdunstungsrate von bis zu 75 % zurückgehalten, das Regenwasser der Satteldach- und Hofflächen in Retentionszisternen gesammelt bzw. über offene Sickergräben und Sickerrinnen oberflächennah in die temporär eingestauten abgesenkten Flächen der Wohnhöfe und der wegebegleitenden Rasen- und Feuchtwiesenmulden geführt.

Das Wasser der Zisternen kann zur Grauwassernutzung in den Gebäuden sowie zum Bewässern der Gartenhöfe verwendet werden. Eine anteilige Dachbegrünung kann dabei zur Reinigung des Regenwassers beitragen und das anfallende Wasser auf den privaten Flächen reduzieren. Über die Gartenflächen gelangt das Wasser auf den zentralen Nachbarschaftsplatz, bzw. direkt in die angrenzenden Mulden. Hier wird das Wasser zurückgehalten und gedrosselt in die angrenzenden Grünfugen mit seinen Verbandsgewässern abgeleitet. Durch die Grünen Fugen sind bei Starkregenereignissen auch die Notwasserwege gewährleistet, so dass eine schadlose Ableitung des Regenwassers erfolgen kann.

Besonderer Wert wird auf eine umfangreiche Baumpflanzung mit klimaresilienten Arten gelegt, die für Beschattung und Verdunstungskühle sorgen. In Straßenräumen und den Platzbereichen werden sie über abgesenkte Pflanzstreifen und zu einem geringeren Teil über Baumrigolen mit Wasser versorgt und unterstützen so den Schwammstadtgedanken des gesamten Quartiers. Die Einsaat von artenreichen Wiesenflächen schafft im Zusammenspiel mit Vogelschutzgehölzen wertvolle Lebensräume für Insekten und andere Tiere. So werden Regenwasser- und Klimafolgenanpassung als ökologische Qualität sichtbar und erlebbar gemacht und tragen zum positiven Image des Quartiers bei.

Ankunfts- & Informationszentrum Wasserkuppe | Gersfeld (Rhön)

3. Preis | Ankunfts- & Informationszentrum Wasserkuppe

Gersfeld (Rhön)

In Zusammenarbeit mit Sturm und Wartzeck

Leitmotiv Basalt

Basalt ist überall in der Rhön in unterschiedlichsten Formen zu finden. Ob er an der Steinwand als spektakuläre, vertikale Schichtung, wie ein steinerner Wald zwischen den Bäumen steht, sich am Pferdskopf in der Horizontalen mit den umgebenen Wiesen vernadelt oder als filigrane sechseckige Säulen (Gangolfsberg) die skulpturale Kraft der Natur illustriert. Immer erscheint der Basalt als ortsprägendes Element, das durch seine differenzierten Schichten in Dialog mit der ihn umgebenden Landschaft tritt. Diese skulpturale Qualität, die einen Ort definiert, ohne ihn zu dominieren, diente als Leitmotiv für unseren Entwurf.

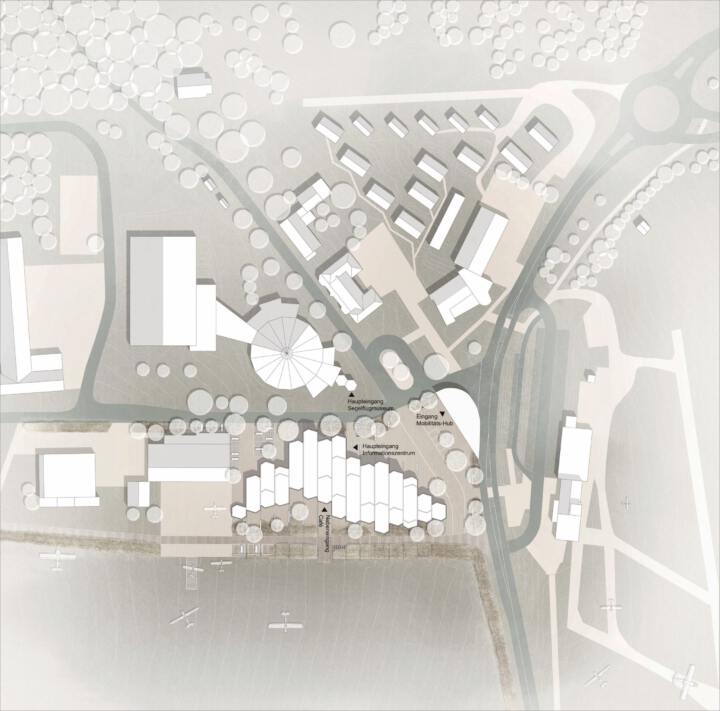

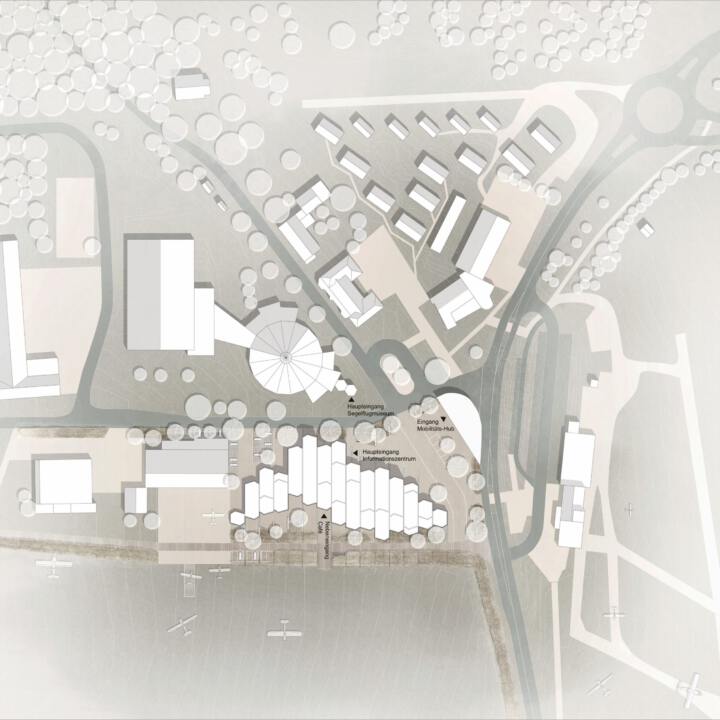

Städtebauliche Setzung und Freiraumplanung

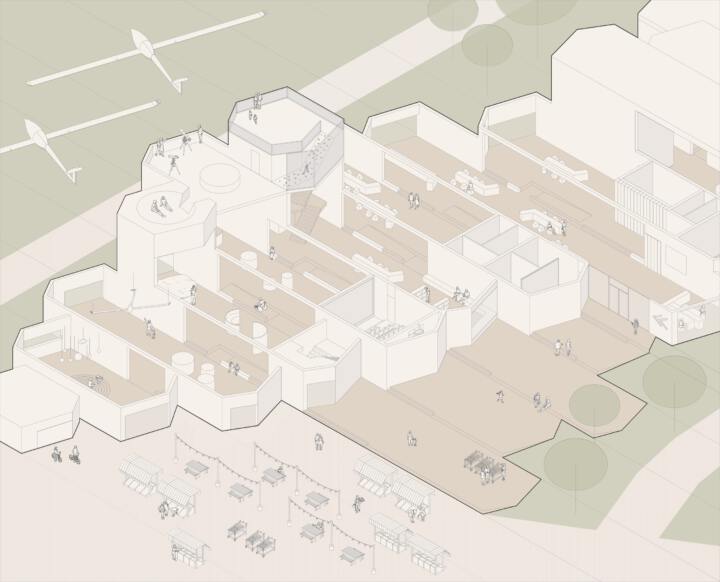

Das Gebäude liegt als vielschichtiger, länglicher Körper zwischen dem heterogenen Baubestand des Areals und dem offenen Flugfeld. Die Verschiebung der Gebäudeschichten erlaubt es, organisch auf die unterschiedlichen Ansprüche der Umgebung zu reagieren. Im Nordosten definiert die differenzierte Gebäudekante vis-à-vis mit dem Flügelbau einen großzügigen, frei bespielbaren Platz, der das gesamte Areal als neue Mitte zusammenbindet. Hier sind die Riegel niedriger, um dem Platz einen maßstäblichen und einladenden Rahmen zu geben. Den weithin sichtbaren Abschluss des Platzes bildet der Haupteingang des neuen Informationszentrums. Dieser liegt auf gleicher Höhe mit dem Haupteingang des Seegelflugmuseums, was die Orientierung auf dem Gelände erleichtert und räumliche Synergien zwischen den Institutionen eröffnet. Im Nordwesten entsteht durch den Rücksprung der letzten Gebäuderiegel ein klar von den öffentlichen Nutzungen getrennter Außenraum mit Parkplätzen für die Mitarbeitenden und der Zufahrt für die Bergwacht.

Im Süden wendet sich das Gebäude auf voller Länge dem Flugfeld mit seinen offenen Fernen zu. Durch die höchsten Gebäudeteile mit Aussichts- und Sternenterrassen entsteht hier eine Silhouette mit hohem Wiedererkennungswert – der neue Auftakt zur Wasserkuppe. Im Bereich von Gastronomie und Regio Shop bieten dreiseitig gefasste Außenterrassen einen wind- und wettergeschützten Blick auf das Flugfeld und über die Rhön.

Freiraum

Für den Hochbau werden die nahegelegenen Basaltformationen interpretiert, Kanten und Versprünge der Fassade geben dem Gebäude einen Charakter, der sich wie selbstverständlich in die Landschaft einfügt. Das Grundstück hat einen Höhenversprung von mehreren Metern, der Hochbau reagiert hier mit ebenfalls, verspringenden EG-Höhen. Dieses Prinzip wird im Freiraum fortgesetzt, einzelne Nutzungsbereiche des EG haben Zugang zu vorgelagerten Terrassenebenen, die ebenfalls den Höhen folgen und zwischen Gebäude ein dem freiem Gelände vermitteln. Die Versprünge der Terrassensegmente werden über Bänke oder Stufen inszeniert und damit zu nutzbaren Elementen. Im Süden schließt ein Grünstreifen an, der über die Straße hinweg auch den Rand der Segelflugwiese integriert. Die Straße wird mit Rasenlinern gestaltet und erhält damit den Charakter eine Privatstraße, die nur von den Segelflieger:innen befahren wird. Die Bepflanzung ist hier dicht, versperrt aber nicht den weiten Blick. Baume werden hier zurückhaltend platziert. Im Norden ist die Bepflanzung etwas üppiger und bildet den Rahmen für die freie Eventfläche zwischen Neubau und dem Kompetenzzentrum. Die Materialitäten und Farben im Freiraum orientieren sich am Hochbau – Basalt und Holz, ergänzt mit gelbgoldenen Akzenten schaffen eine Einheit aus Gebäude und Terrassensockel.