09 | 2023 Preisverleihung

Preisverleihung Deutscher Landschaftsarchitektur Preis 2023 in Berlin

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des bdla für „Landschaftsarchitektur im Detail“ und gratulieren auch unseren Kolleg*innen, die in weiteren Kategorien ausgezeichnet wurden!

©GTL

04 | 2023 Auszeichnung

Auszeichnung beim Deutschen Landschaftsarchitektur Preis 2023

Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung unseres Projektes ´Hafenumfeld Bad Karlshafen´ für die Kategorie „Landschaftsarchitektur im Detail“.

©Nikolai Benner

04 | 2024 Auszeichnung

Competitionline Ranking 2023

Wir waren sprachlos, als uns diese freudige Nachricht erreichte! Wir holen Bronze bei dem diesjährigen Competitionline Ranking! Insgesamt 23 Wettbewerbe konnte GTL im vergangenen Jahr für sich entscheiden, ein wahnsinniger Erfolg für das gesamte Team!

Wir finden, die Erweiterung unseres Führungsteams hat diesen Erfolg maßgeblich geprägt. “Wir können intensiver diskutieren und tiefer in die Wettbewerbe einsteigen. Das tut einfach gut.”Gleichzeitig ist unser interdisziplinäres Entwurfsteam eine große Bereicherung. “Die Mischung aus erfahrenen Profis und jungen Talenten ist zudem unser Erfolgsgeheimnis. So fördern wir Innovationen und sichern gleichzeitig unseren Nachwuchs.”

An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an alle Beteiligten aussprechen! Ohne die herausragende Arbeit, Kreativität und Leidenschaft des Wettbewerbsteams wäre diese Leistung nicht möglich!

04 | 2023 Auszeichnung

Competitionline Ranking 2022

Top 20! Wir freuen uns über den 14. Platz beim Competitionline Ranking 2022 in der Kategorie Landschaftsarchitektur von 2.600 Büros in Deutschland. Vielen Dank an unser Wettbewerbsteam für die hervorragende Leistung.

05 | 2022 Auszeichnung

Competitionline Ranking 2021

Wir freuen uns, dass wir auch im letzten, herausforderndem Jahr zu den 20 besten Landschaftsarchitekturbüros Deutschlands gehören! Der Dank gilt in erster Linie unserem Team, das trotz der Umstände einen super Job gemacht hat. Nicht vergessen wollen wir alle Wettbewerbspartner, ohne diese die Leistung nicht möglich gewesen wäre!

05 | 2022 Auszeichnung

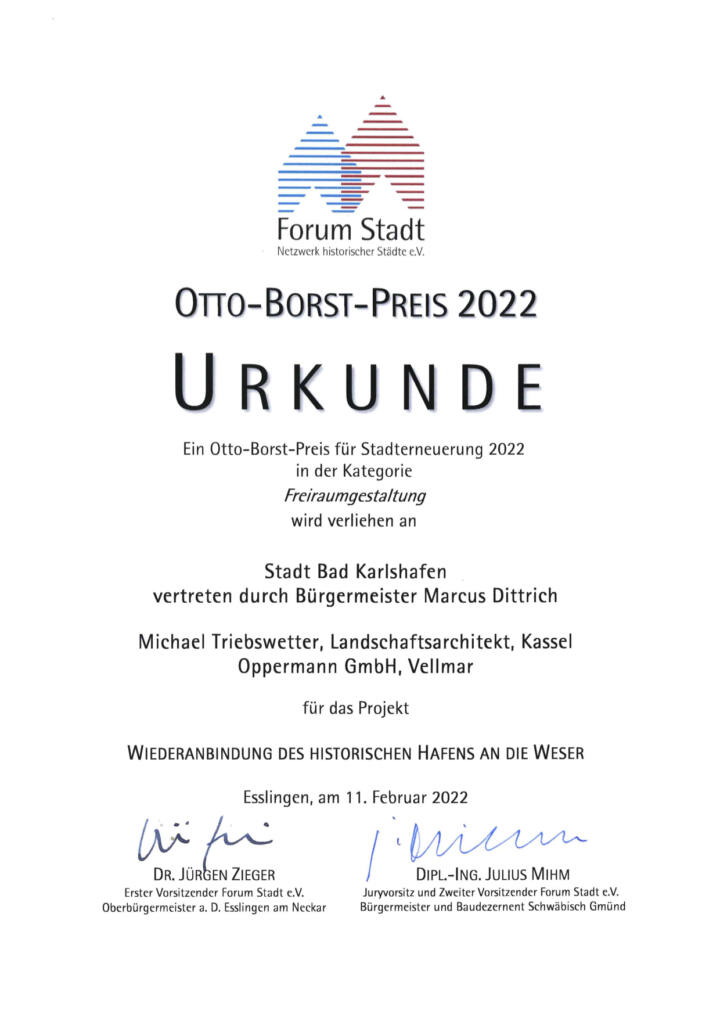

Otto-Borst Preis 2022

Stolz dürfen wir verkünden, dass unser Projekt „Neugestaltung des Hafenumfeldes“ in Bad Karlshafen im Rahmen der internationalen Städtetagung des Forums Stadt in Meran mit dem Otto-Borst Preis 2022 durch das internationale Netzwerk historischer Städte ausgezeichnet wurde. Ausgezeichnet wurden die Stadt Bad Karlshafen als Bauherr und die Planungsbüros GTL/ Michael Triebswetter (Kassel) und Oppermann GmbH (Vellmar) mit dem Sonderpreis in der Kategorie Freiraumgestaltung. Insgesamt wurden der Jury 23 Arbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgelegt.

02 | 2025 Veröffentlichung

Landschaftsarchitektur - Herausragende Projekte 2025

Callwey Verlag

Unsere Planung zum Hafenumfeld in Bad Karlshafen wurde im erstmalig erschienenen Jahrbuch zu herausragenden Projekten der Landschaftsarchitektur vorgestellt! Beim Green Summit in der Baumschule Ebben in Cuijk wurde die Publikation zu innovativen Projekten der zeitgenössischen Freiraumgestaltung präsentiert sowie die diesjährigen „Gärten des Jahres“ gekürt.

Mit der Umgestaltung des ca. 9000 m2 großen Hafenumfeldes konnte nicht nur der Hafen wieder an die Weser angebunden werden, sondern es entstand auch mehr Aufenthaltsqualität im historischen Stadtkern von Bad Karlshafen.

Wir fühlen sehr uns geehrt, neben weiteren spannenden Projekten Teil der ersten Ausgabe des Buches zu sein!

03 | 2025 Nominierung

Nominierung für den deutschen Landschaftsarchitekturpreis 2025

Mit unserem Projekt zum alten Flugplatz Bonames in Frankfurt am Main wurden wir für den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2025 in der Kategorie „Reifeprüfung – Projekte, 20 Jahre und älter“ nominiert!

Aus 140 Arbeiten wurden insgesamt 35 Projekte durch die Fachrichter*innen nominiert, die nun in neun Kategorien weiter auf die begehrten Auszeichnungen hoffen dürfen. Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung und sind gespannt auf die finale Entscheidung am 11. April 2025!

Der alte Flugplatz Bonames steht exemplarisch für eine nachhaltige Transformation eines historisch geprägten Areals zu einem wertvollen Natur- und Erholungsraum. Seit über 20 Jahren entwickelt sich das Gelände durch den natürlichen Sukzessionsprozess zu einem Naturpark und verbindet so Landschaft, Geschichte und urbanes Grün auf besondere Weise!

03 | 2025 Auszeichnung

Competitionline Ranking 2024

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder unter den Top 10 des Competitionline-Rankings vertreten zu sein! Mit Platz 7 bestätigen wir unsere Wettbewerbsstärke und blicken stolz auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Auch im Wettbewerbsjahr 2024 konnten wir einige Erfolge verzeichnen – ein tolles Ergebnis für das gesamte GTL-Team! Unser interdisziplinäres und vielseitiges Entwurfsteam ist dabei eine unverzichtbare Bereicherung. Die enge Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit weiteren Büros ermöglicht es uns, spannende Ideen zu entwickeln und Herausforderungen mit frischen Perspektiven anzugehen.

02 | 2025 Veröffentlichung

g+ Magazin für die grüne Branche

Unser Projekt zu den Freianlagen des Reinhard Ernst Museums in Wiesbaden wurde in der aktuellen Ausgabe des g+ Magazins vorgestellt! Die schweizerische Fachzeitschrift widmet sich in dem Artikel den gestalterischen und funktionalen Aspekten des Projekts, die eine harmonische Verbindung zwischen Architektur und Landschaft schaffen sollten. Weitere Akzente setzen die hochwertigen Natursteinflächen, die abgestimmte Bepflanzung und unterschiedliche Freiraumelemente.

Die Leitidee war es, das Museum mit einem grünen Rahmen zu umgeben. Vor dem Gebäude dominieren Natursteinpflasterflächen, während im Innenhof ein japanischer Fächerahorn und eine Stahlskulptur das Zentrum bilden. Die große Terrasse des Museumscafés lädt mit zahlreichen Sitzplätzen zum Verweilen ein, während klimaresistente Gehölze die Bepflanzung prägen. Ergänzt wird das Freianlagenkonzept durch Fahrradstellplätze, Sitzbänke und eine stimmungsvolle Beleuchtung, die das Museum auch in den Abendstunden in Szene setzt.