1. Preis | Ehemaliges Fernmeldezeugamt

Heusenstamm

In Zusammenarbeit mit Thomas Schüler Architekten und Stadtplaner

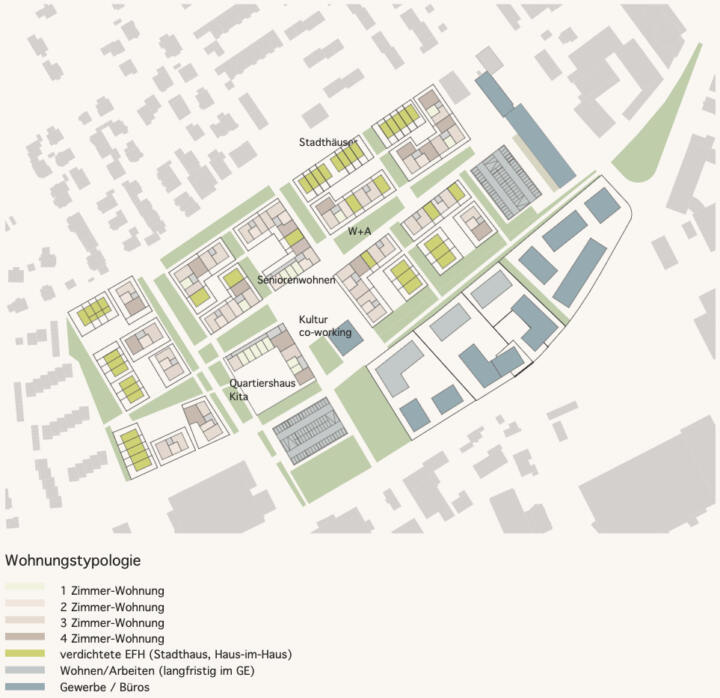

Städtebauliches Konzept

Das städtebauliche Konzept entwickelt sich aus dem angrenzenden Stadtgefüge heraus und bildet einen eigenständigen urbanen Stadtbaustein, der zwischen den nördlichen Wohngebieten und dem südlichen Gewerbegebiet vermittelt.

Als urban geprägtes Quartier entstehen hier neue Wohnformen, die Wohnen und Arbeiten kombinieren und auf Einzelparzellen ein neuartiges nachhaltiges Stadtquartier für Heusenstamm schaffen. Durch seine starke Begrünung der öffentlichen Räume entstehen eine allseitige freiräumliche Verzahnung und ein grüner Trittstein zu den angrenzenden Landschaftsräumen.

Freiräumliches Rückgrat und Quartiersstruktur

Das neue Quartier wird über ein zentrales freiräumliches Rückgrat erschlossen, an dem sich die einzelnen Baufelder anlehnen und worüber diese ihre Adressen erhalten. Dieser Freiraum als „urbanen Anger“ bildet einen attraktiven inneren grünen Wegekorridor und verbindet alle Quartiersbereiche miteinander, was die Identifikation und die Gemeinschaft innerhalb des neuen Stadtquartiers fördert.

Im gesamten Innenbereich entsteht so eine hohe Wohnqualität mit gemeinschaftlichen Flächen zum Spielen, Treffen und Aufenthalt. Rücksprünge und Aufweitungen bilden unterschiedliche räumliche Situationen aus und lassen ein spannungsvolles inneres Gefüge entstehen.

Der „Grüne Anger“ funktioniert als kommunikativer gemeinschaftlicher Freiraum mit Spiel- und Aufenthaltsflächen für alle Generationen.

Partiell überschirmt von einem gemischten Baumdach aus klimaresilienten Arten, sind in den Anger Treffpunkte, Outdoor-Fitness und Spielpunkte integriert. Eine unmerkliche Reliefierung mit Mulden nimmt Teile des Oberflächen- und Dachwassers auf und erzeugt neben dem wechselnden Bild aus trockenen und temporär nassen Flächen ein Mosaik aus verschiedenen Standortfaktoren, die eine hochgradig diverse Artenzusammensetzung erwarten lassen.

Grünfugen gliedern das neue Wohnquartier in deutlich ablesbare, einzelne Baufelder und sorgen für eine klare Orientierung und Adressbildung. Gleichzeitig machen Sie das Quartier durchlässig, ermöglichen eine Vielzahl von Querungen und sichern die Anbindung an die vorhandenen Rad- und Fußwegenetze.

Bebauungskonzept

Das Konzept sieht Baufelder mit offenen Hofstrukturen vor, die als eigenständige Quartierbereiche abschnittsweise entwickelt werden können. Sie bilden ein robustes städtebauliches Gerüst für ein urbanes gemischtgenutztes Stadtquartier, mit einem Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten und Gewerbe. Auf verschiedenen Einzelparzellen entsteht eine flexible Bebauung für Geschoßwohnungsbau, Stadthäuser oder als Haus-im-Haus mit unterschiedlichen Wohn- und Arbeitsmodellen.

Die Baufelder werden mit individuellen Einzelhäusern bebaut, was zu einem lebhaften kleinteiligen Quartiersbild beiträgt. Es entsteht eine flexible Mischung aus unterschiedlichen Typologien für geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau.

Kleine erdgeschossige Gewerbeeinheiten, Gemeinschaftsräumen sowie Wohnen+Arbeiten orientieren sich zum „urbanen Anger“ hin und beleben den öffentlichen Raum. Die Impulse der Baugruppen werden hier genutzt, um den Charakter des Quartiers mit seinen gemischten Arbeits- und Wohnmodellen zu stärken.

Die Wohnhöfe unterstützen die Idee des gemeinschaftlichen Wohnens, mit Spielflächen und Kommunikationsorten. Als begrünte Innenhöfe tragen sie zum Wohlbefinden bei und funktionieren als grüne Oasen mit hoher Wohnqualität. Begrünte Wohnebenen, Wohngärten mit großen Bäumen und Selbstversorgergärten auf den Dächern bilden weitere Gemeinschaftsflächen innerhalb der Gebäudegruppen aus.

Dieser klare und robuste Rahmen schafft die Voraussetzung für eine kleinteilige bauliche Entwicklung mit einem Höchstmaß an individueller Freiheit. Durch wenige typologische Vorgaben wird die Grundstruktur für ein neues Stadtquartier geschaffen werden – stadträumlich integriert und flexibel für neue Wohnkonzepte.

Zentraler Platz als Visitenkarte

Im Kreuzungspunkt der Wegeachsen entsteht der Quartiersplatz, der hier wie eine Drehscheibe urbanes Leben aufnehmen kann. Er bildet das Herzstück des neuen Quartiers und dient als Kommunikationsort zwischen den Bewohnern der angrenzenden Stadtteile und des neuen Quartiers. Hier befinden sich Spiel- und Kommunikationsflächen für alle Altersgruppen und nutzungsoffene Flächen für gemeinschaftliche Veranstaltungen. Ein kleiner Brunnen bildet ein zentrales und belebendes Element auf dem Platz.

Direkt am Platz entsteht das zentrale Quartiershaus, welches als Solitär zeichenhaft die bauliche Mitte symbolisiert. Hier befinden kulturelle und gewerbliche Nutzungen, Co-Working und innovative Büroflächen für Start-ups. Ein Galerie-Cafe belebt den öffentlichen Raum und wirkt als stadträumlicher Magnet.

Angrenzend befindet sich das Quartiershaus mit der Kita und dem darüberliegenden Mehrgenerationenhaus. Die stadträumlich markante Ecke des nördlichen Baufeldes wird durch den Quartierstreff und den Bürgerladen belebt. Darüber befinden sich Sonderwohnformen für Senioren mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten.

Klimaschutz und Klimaanpassung

Alle erhaltenswerten Bäume bleiben erhalten und werden durch neue Baumpflanzungen ergänzt. Der heutige und zukünftige Baumbestand kann so weiterhin als Entstehungsbereich für Frisch- und Kaltluft dienen. Durch die aufgelockerte Bauweise wird eine bioklimatische Entlastung und Verbesserung der Durchlüftungsverhältnisse erreicht.

Auch innerhalb der Quartiere sorgen großzügige Baumpflanzungen auf den Plätzen und in den Wohnstraßen für eine ausreichende Verschattung und tragen so zur Verbesserung des Kleinklimas bei. Die Begrünung der Innenhöfe, eine umfangreiche Fassadenbegrünung sowie die Begrünung der Dachflächen sorgen für größtmögliche Kühlungs- und Verdunstungseffekte.

Verkehr und Mobilität

Die PKW-Stellplätze werden auf zwei Quartiersgaragen verteilt die sich zentral innerhalb der einzelnen Bauabschnitte befinden. Die Zufahrten erfolgen über den angrenzenden Straßenraum und führen den Verkehr auf kurzem Weg in die Quartiersgarage. Die Zugänge zu den Garagen orientieren sich zu den Plätzen hin und erzeugen hier kommunikative Orte. Im Sockel befinden sich eine Mobilitätsstation und Stellplätze für Fahrräder.

Am Entréeplatz befindet sich der zentralen Mobilitätshub, ein Pavillon mit Fahrradwerkstatt und allen Funktionen für das Konzept der „sanften Mobilität“, wie carsharing-Stellplätze, Leihfahrräder sowie die Ladestationen der Elektromobilität. Durch intelligente Mobilitäts- und Sharing-Konzepte in Kombination mit dem ÖPNV kann eine signifikante Reduzierung des fahrenden und ruhenden KfZ-Verkehrs erreicht werden. Die Fuß- und Radwege durch die Grünraume stärken das durchlässige innere Erschließungskonzept und fördern den individuellen Fuß- und Radverkehr.

Das Wohnumfeld wird frei von Verkehr gehalten und ist nur eingeschränkt für die Anwohner, Müll- und Rettungsfahrzeuge im Bedarfsfall befahrbar. So entsteht ein weitgehend verkehrsfreier Innenbereich mit einer hohen Qualität in den Freiräumen, was ein pulsierendes Quartiersleben mit einer hohen Lebensqualität schafft. Eine zurückhaltende und wohlgesetzte Möblierung schafft Aufenthaltsqualitäten in den öffentlichen Räumen als Orte der Begegnung und Kommunikation.

Regenwasserkonzept

Für die Entwässerung wird ein differenziertes, dezentrales Regenwassermanagement in drei Stufen vorgeschlagen. In einer ersten Stufe wird das anfallende Dachwasser über Retentionsdächer zurückgehalten und zu einem hohen Anteil über Dachbegrünung bereits auf dem Dach verdunstet, was einen deutlich kühlenden Effekt für das Gebiet hat.

Der restliche und stark gedrosselte Teil das Dachwassers wird wie auch der Abfluss aus den sehr reduzierten befestigten Flächen in den Innenhöfen über offene Gräben und Rinnen und in den leicht abgesenkten Rasenmulden zurückgehalten und zum Teil versickert. Zusätzlich kann bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit das Wasser aus den privaten Flächen in dezentralen Retentionszisternen gesammelt, auf dem Grundstück zurückgehalten und für die Grauwassernutzung eingesetzt.

Das Regenwasser aus den öffentlichen Straßen- und Platzflächen wird ebenfalls in einem Netz aus kleinen Gräben und offenen Rinnen gesammelt und in einem ersten Schritt den leichten Mulden innerhalb des Grünen Angers und der Grünfugen zugeführt. Im Starkregenfall münden diese Mulden in den Retentionsraum im südlichen Randbereich. Durch die hohe Verweildauer des Wassers in den begrünten Mulden kann ein Teil des Wassers verdunsten oder es versickert bereits in den Vegetationsflächen.

Über Baumrigolen sichert das gesammelte Oberflächenwasser der Plätze die Wasserversorgung der Bäume.

Das Thema der Regenwasserbewirtschaftung wird als ökologische Qualität und als Anpassung an den Klimawandel sichtbar und erlebbar gemacht und trägt zum positiven Image der Siedlung bei.

Wirtschaftlichkeit/Recycling

Vorrangiges Ziel ist eine Wiederverwendung von Abbruchmaterialien, z.B. als Recyclingbeton innerhalb einer Hybridbauweise mit Holzbau. Die Gebäude werden grundsätzlich mit recycelbaren Materialen erstellt und sind energieautark. Ebenfalls soll das Konzept waste-to-energy zu einem natürlichen Kreislauf der Wertstoffe beitragen bei dem kein Abfall erzeugt wird.

Die Planung wird auf Grundlage wiederkehrender Maße erstellt und berücksichtigt einheitliche Standards in allen Bereichen. Dies schafft die Voraussetzung für eine elementierte Bauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad, welche insbesondere im Bereich des Holzbaus sinnvoll ist. Ziel ist es mit möglichst wenigen technischen Maßnahmen ein Höchstmaß an Energie einzusparen und Ressourcen zu schonen und maximal auszunutzen.